L'année 1940

1940. La France est sidérée de voir l’armée française écrasée. Comment expliquer un désastre aussi absolu ?

Quatre-vingts ans après, et alors même que disparaissent les derniers témoins, comprendre cette période dramatique de notre histoire nationale nécessite d’en revenir aux faits tels qu’ils ont été connus et perçus, « à hauteur d’homme », par nos concitoyens d’alors.

Comment ont été vécus la drôle de guerre, les combats de la campagne de France ?

Comment un Français vit-il le deuxième semestre 1940 en fonction du territoire où il se trouve, au sein de l’Empire, en exil, engagé, ou non, au sein de la France libre ?

Supports de médiation jeune public

Pour préparer ou prolonger la visite de l'exposition Comme en 40... avec vos enfants ou vos élèves.

Le livret-jeux (en français et en anglais) est disponible à l'entrée de l'exposition. Les panneaux jeune public sont répartis dans l'exposition. Enfin les autres documents vous proposent d'associer la découverte d'un objet à des jeux et des activités.

- Livret-jeux en français

- Livret-jeux en anglais

- Panneau jeune public 1 : masque à gaz

- Panneau jeune public 2 : guerre des ondes

- Panneau jeune public 3 : prisonniers de guerre

- Panneau jeune public 4 : rationnement

- Panneau jeune public 5 : Pétain

- Panneau jeune public 6 : Empire

- Panneau jeune public 7 : bataille d'Angleterre

- Activité-jeux : insigne des FFL (à partir de 8 ans)

- Activité-jeux : affiche Churchill 1 (à partir de 8 ans)

- Activité-jeux : le char B1 bis (à partir de 8 ans)

- Activité-jeux : le Panzer III (à partir de 8 ans)

- Un engin/un coloriage : le char d'assaut (à partir de 6 ans)

- Vidéo : une visite de l'exposition

Les événements survenus en 1940 font de cette année l’une des plus noires de l’histoire de la France à l’époque contemporaine.

La « drôle de guerre » et un effondrement militaire qui tourne en débâcle, l’exode, la faillite des élites et le choix de l’armistice, la division et l’occupation du territoire, et l’avènement d’un régime autoritaire qui collabore avec le vainqueur.

La défaite, l’effondrement et l’avènement du régime de Vichy se sont pourtant accompagnés de formes de résistance et d’opposition importantes au cours de cette année-là.

Tristan Lecoq, inspecteur général (histoire-géographie), professeur des universités associé (histoire militaire et maritime contemporaine), Sorbonne Universités, auteur de la postface "Enseigner 40", du catalogue de l'exposition "Comme en 40...", publié chez Gallimard.

Septembre 1939-juin 1940 : de la drôle de guerre à la campagne de France

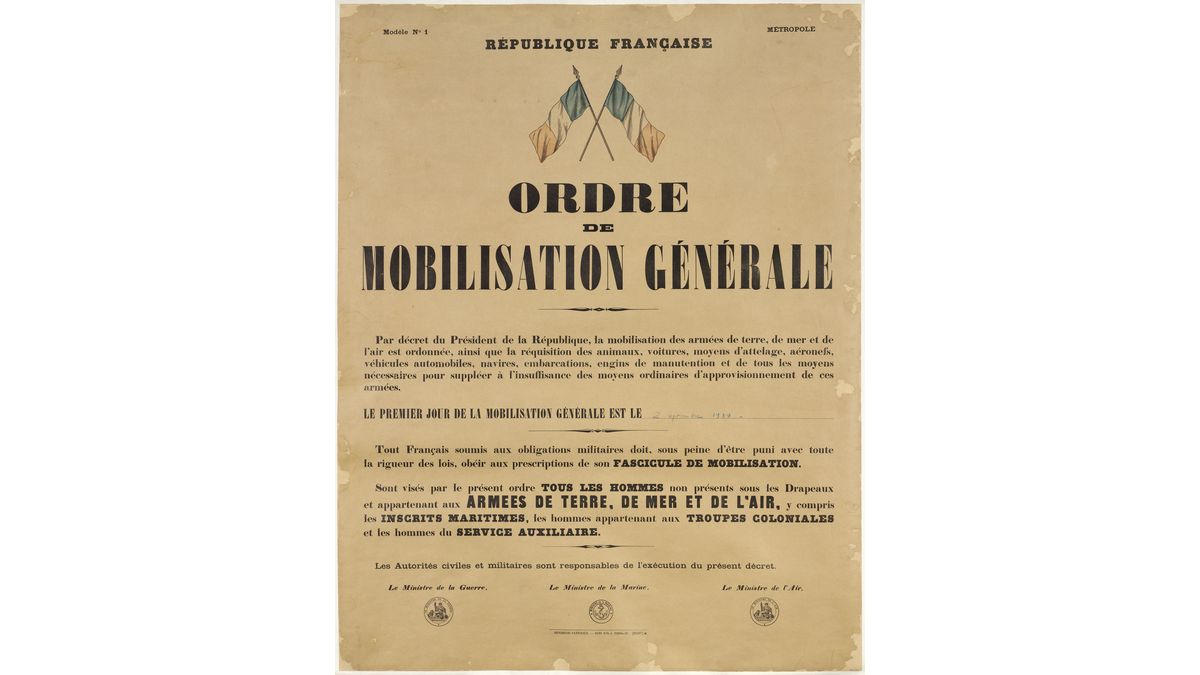

Rapidement après la déclaration de guerre à l’Allemagne, les perspectives d’une attaque allemande s’estompent, mais le répit de plusieurs mois, surnommé la « drôle de guerre » est mal exploité par la France.

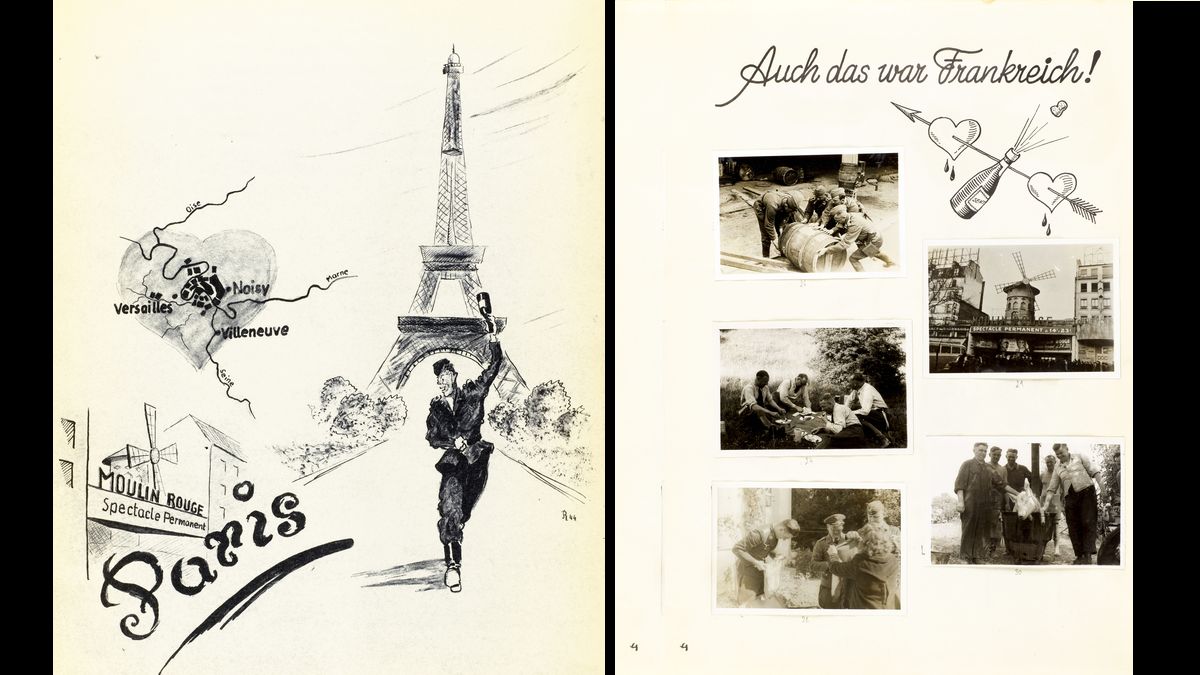

À l’arrière, les Français acceptent avec résignation la guerre. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes pénètrent en Hollande, en Belgique et au Luxembourg. La campagne de France commence. Les tentatives pour stopper la progression des unités blindées allemandes sont infructueuses.

Le 14 juin, les troupes allemandes défilent dans Paris. Entre-temps, le 10 juin, l’Italie déclare la guerre à la France mais les troupes italiennes sont contenues dans les Alpes.

Le 22 juin 1940, la France signe avec l’Allemagne l’armistice à Rethondes, qui entre en vigueur le 25, après la signature de l’armistice franco-italien signé le 24.

Galerie photo 1

Le choc de la défaite

Le désastre militaire se double d’un naufrage politique.

Après avoir vu disparaître son Armée, sa force terrestre étant alors considérée comme la plus puissante au monde, la France voit vaciller son autre pilier : la force d’un régime républicain qui lui avait pourtant permis de résister et de vaincre lors de la Grande Guerre.

Suite à la défaite, la France est divisée en différentes zones et les Français dispersés aux quatre coins du pays et à l’étranger.

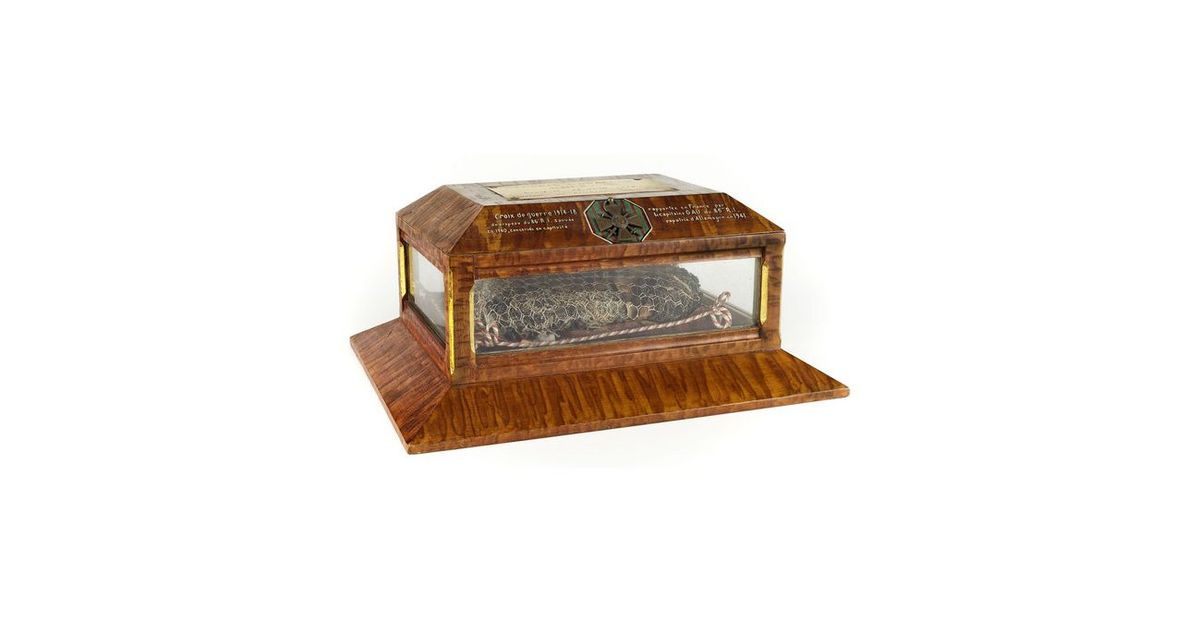

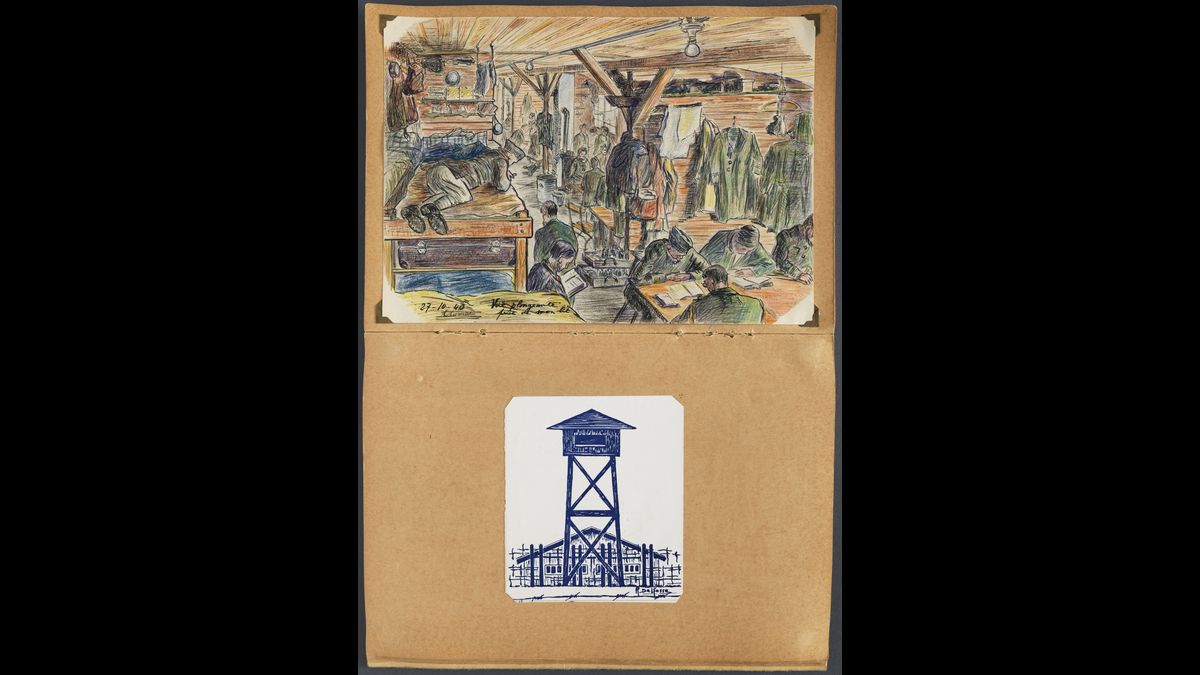

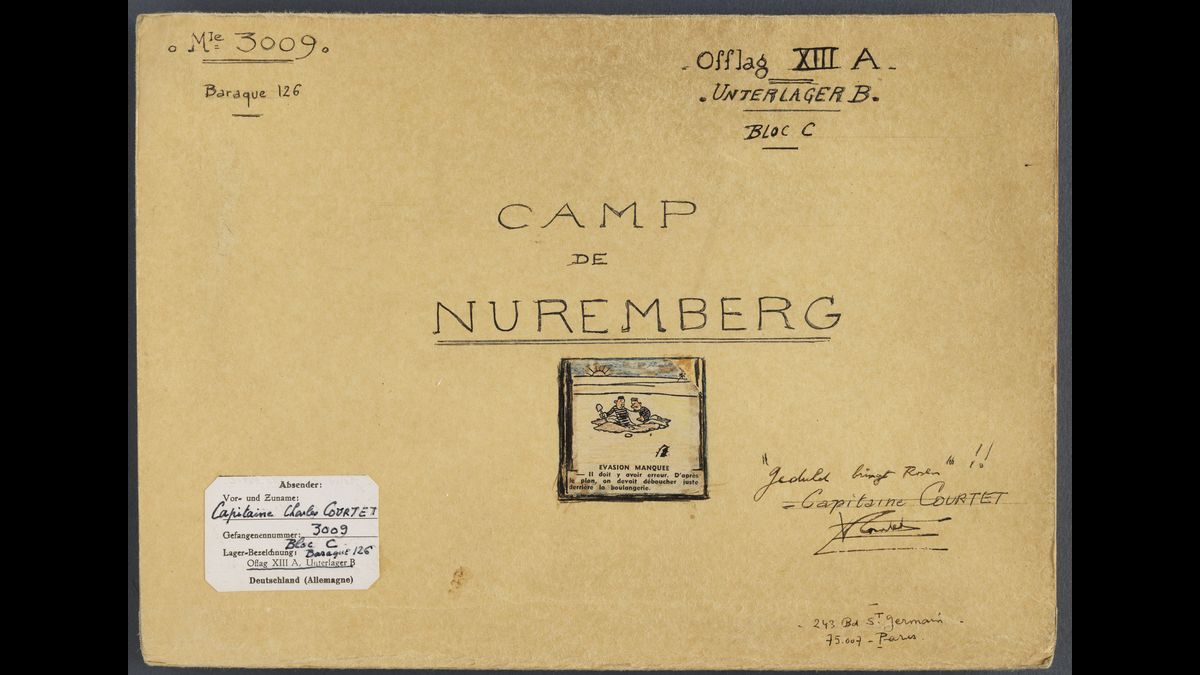

1, 8 millions de soldats sont faits prisonniers après seulement 6 semaines de combats. 8 à 10 millions de Français se retrouvent sur les routes de l’exode

Galerie photos 2

Réactions après la signature des armistices

Le 10 juillet 1940, le maréchal Pétain devient le chef du nouvel Etat français.

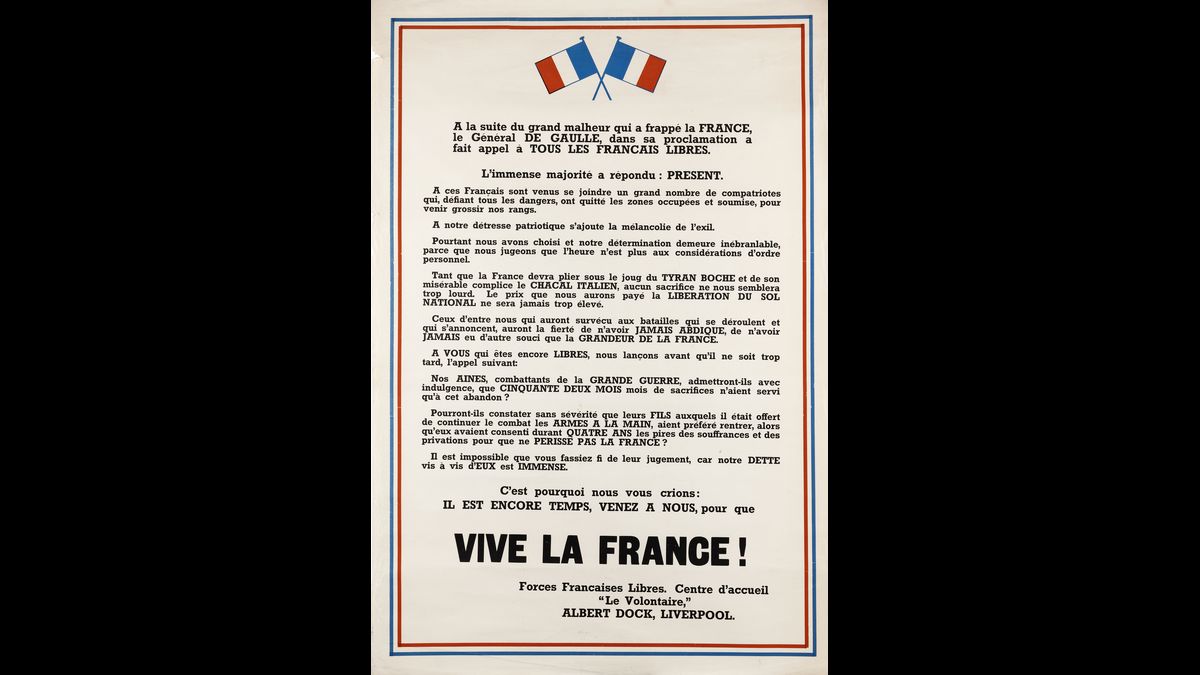

Le 17 juin au soir, le général de brigade à titre temporaire, Charles de Gaulle, rejoint Churchill à Londres. Ce dernier l’autorise à prendre la parole au micro de la BBC le 18 juin. L’un est vu comme une figure paternelle depuis la Grande Guerre, l’autre n’est pas connu du grand public.

Deuxième puissance impériale mondiale, la France voit son Empire déchiré dans une guerre fratricide opposant les territoires fidèles à Vichy et ceux qui décident de rejoindre la France libre.

Filmographie indicative

Un cycle cinéma "Plein feu sur 40" sera organisé prochainement dans le cadre de l'exposition "Comme en 40..." :

L'année 40 a été le sujet et la toile de fond de plusieurs œuvres cinématographiques et télévisuelles.

Dunkerque de Christophe Nolan (2017)

Jeux interdits de René Clément (1952)

Un village français, saison 1, de Frédéric Krivine, Philippe Triboit et Emmanuel Daucé, 2010

Pour en savoir plus sur l'année 40

Exposition "Comme en 40..." (du 17 septembre au 10 janvier 2021)

Conférence "Enseigner 40"

Par Tristan Lecoq, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche groupe histoire-géographie, tournée au musée de l'Armée

Bibliographie indicative

Catalogue de l'exposition "Comme en 40..."

Sous la dir. du musée de l'Armée, Comme en 40..., Paris, Gallimard, 2020.

Prix de vente au public : 32 euros TTC