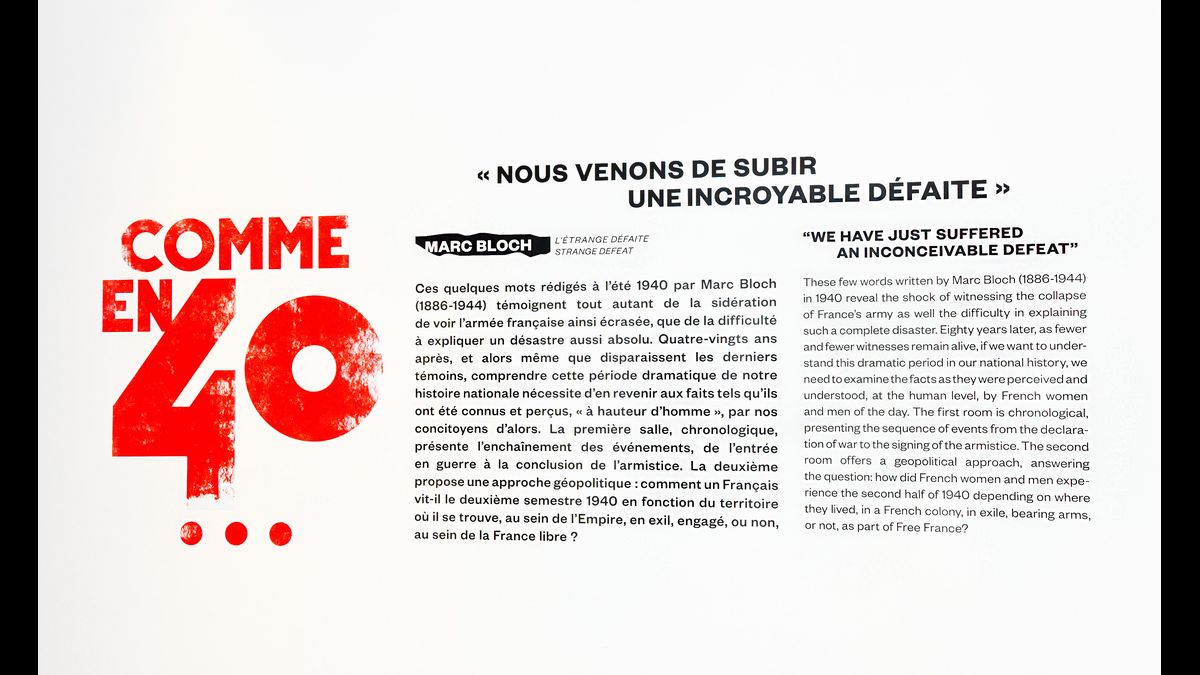

Exposition en ligne : "Comme en 40..."

Plongez dans le quotidien d'un Français en 1940 avec cette exposition en ligne, qui s'était déroulée au musée de l'Armée du 17 septembre 2020 au 10 janvier 2021.

Introduction

« Nous venons de subir une incroyable défaite. »

Ces quelques mots rédigés à l'été 1940 par Marc Bloch (1886-1944) témoignent tout autant de la sidération de voir l'armée française ainsi écrasée, que de la difficulté à expliquer un désastre aussi absolu. Quatre-vingts ans après, et alors même que disparaissent les derniers témoins, comprendre cette période dramatique de notre histoire nationale nécessite d'en revenir aux faits tels qu'ils ont été connus et perçus, "à hauteur d'homme", par nos concitoyens d'alors.

La première salle chronologique, présente l'enchaînement des événements de l'entrée en guerre à la conclusion de l'armistice.

La deuxième propose une approche géopolitique : comment un Français vit-il le deuxième semestre 1940 en fonction du territoire où il se trouve, au sein de l'Empire, en exil, engagé, ou non, au sein de la France libre ?

- Télécharger la biographie de Marc Bloch

Section 1 : L'Europe en 1933-1939

La nomination d'Hitler, le 30 janvier 1933, comme chancelier bouleverse l'équilibre européen et précipite l'Europe dans la guerre.

Dès octobre 1933, l'Allemagne se retire de la conférence du désarmement de Genève, ainsi que de la Société des Nations. En 1935, le service militaire y est rétabli. Le 7 mars 1936, l'armée allemande occupe la Rhénanie en violation du traité de Versailles (1919), sans réaction militaire de la part de la France ou de la Grande-Bretagne: les démocraties occidentales assistent sans réagir au démantèlement de l'équilibre européen. En octobre 1936, un programme de réarmement et de préparation de l'économie allemande à la guerre est mis en place.

Les 12 et 13 mars 1938, Hitler annexe l'Autriche (Anschluss), puis les Sudètes en octobre grâce aux accords de Munich des 29 et 30 septembre signés avec la France, la Grande Bretagne et l'Italie. Il démantèle ensuite, en mars 1939, ce qui reste de la Tchécoslovaquie et crée le protectorat de Bohême-Moravie, annexé de fait au Reich.

La signature du pacte Molotov-Ribbentrop de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, le 23 août 1939, scelle le destin de l'Europe.

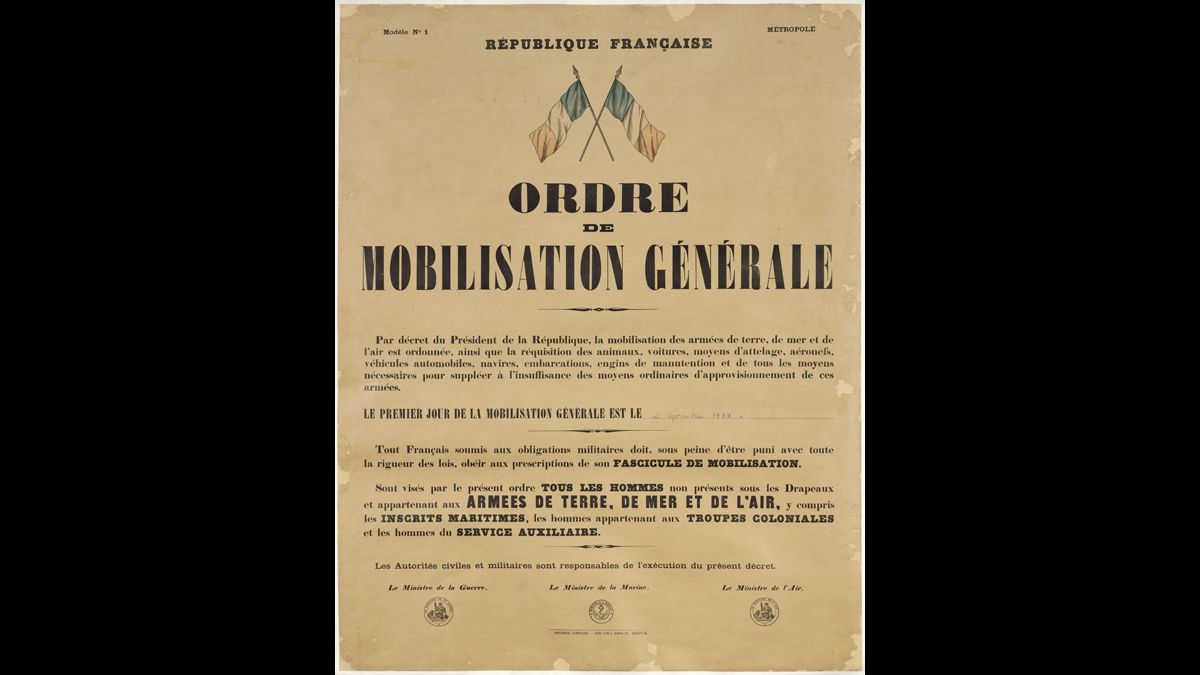

Quelques jours plus tard, le 1er septembre, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Elles sont rejointes, le 17, par l'Armée rouge de l'URSS. L'ère des compromis à tout prix est terminée. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne.

Focus sur :

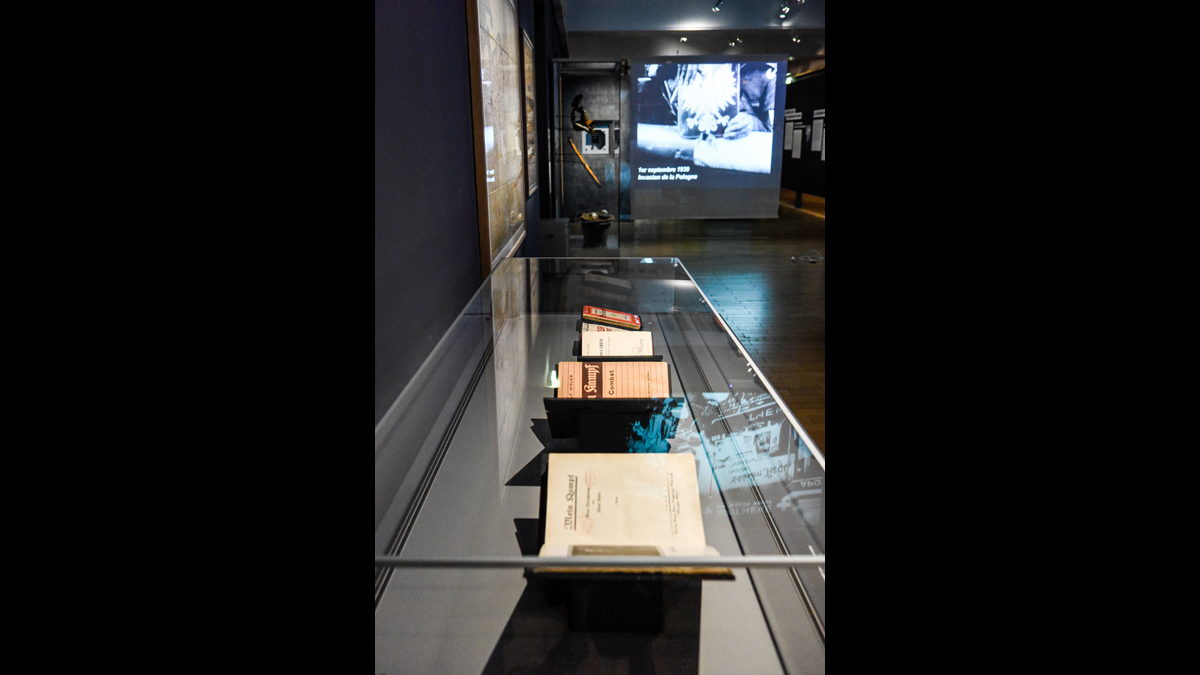

Paris, musée de l'Armée © droits réservés

Hermann Rauschning, Hitler m’a dit, Paris, Coopération, 83e édition. Date de parution originale : 1939

Rédigé entre 1924 et 1925, Mein Kampf mêle des éléments d’autobiographie et une histoire du mouvement nazi tout en résumant la doctrine violemment raciste et antisémite de son auteur. En 1933, le livre est traduit et édité en France, avant de faire l’objet d’une édition expurgée des passages les plus francophobes.

Les ouvrages de l’historien Jacques Benoist-Méchin et de l’ancien maire nazi de Dantzig, Hermann Rauschning, sont des succès de librairie qui témoignent de l’intérêt et de la crainte que suscite Hitler chez de nombreux Français.

L'expansion de l'Allemagne hitlérienne

© 2020 Musée de l'Armée - CIC - Eclectic

Quelques jours après la déclaration de guerre à l'Allemagne, l'armée française pénètre en Sarre, en deçà de la ligne Siegfried, pour soutenir l'armée polonaise.

Elle se retire peu après sans résultats significatifs. Les perspectives d'une attaque allemande s'estompent un temps. Après la défaite et l'occupation de la Pologne, les Allemands n'ont pas encore défini un plan pour attaquer la France. Les généraux allemands estiment que leur armée n'est pas encore prête.

La campagne de Pologne a révélé des déficiences qu'il faut corriger. Les conditions ne sont pas encore réunies pour lancer une offensive à l'Ouest.

Ce répit de plusieurs mois est mal exploité par la France, entraînement des troupes et les exercices interarmes sont négligés surtout par les unités de réservistes où le moral baisse et la discipline se relâche.

Contre l'inaction et l'ennui, le commandement réagit en organisant des distractions (théâtres aux armées, entre autres). En avril 1940, les troupes franco-polono-britanniques portent secours à la Norvège soudainement envahie par les Allemands.

À l'arrière, les Français acceptent avec résignation la guerre. Pas d'« union sacrée » comme en 1914 : les tensions politiques internes persistent. Le gouvernement et le Haut commandement restent persuadés qu'au moment de l'affrontement, un sursaut national se produira et que les qualités traditionnelles du soldat français se manifesteront.

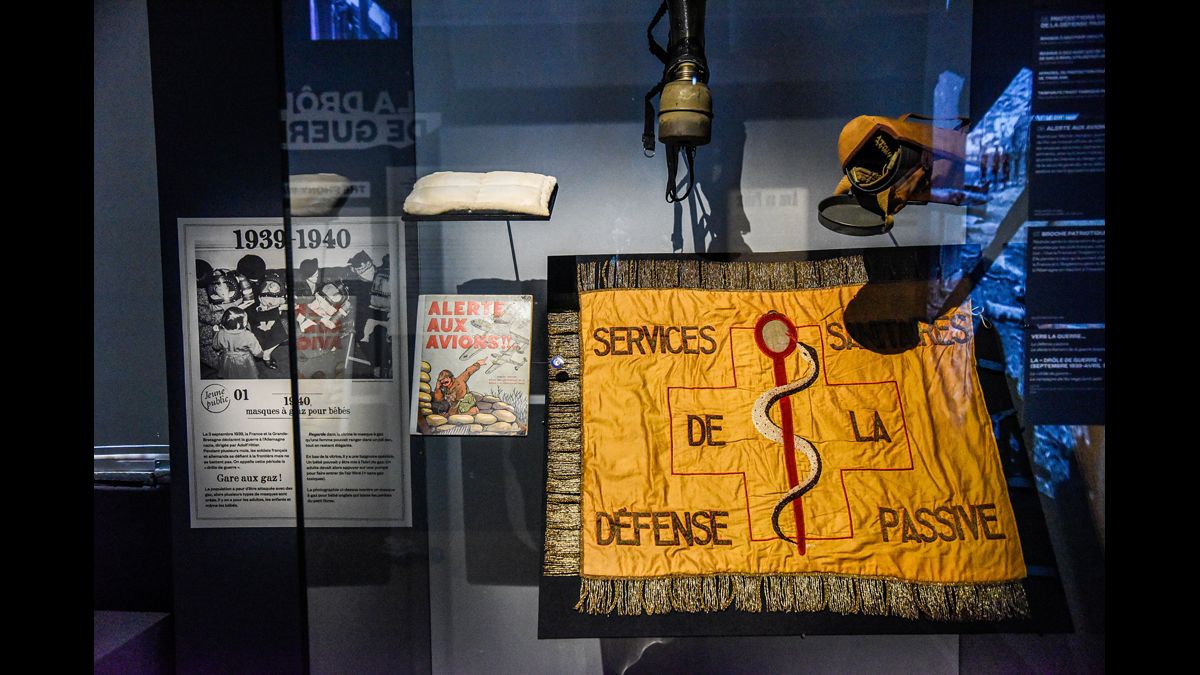

La défense passive

Ypres, 22 avril 1915. Un nom et une date qui ont marqué l’Histoire.

En effet, la première attaque au gaz lancée par les Allemands durant la Première Guerre mondiale a marqué les esprits et, dès le début des années vingt, des mesures sont prises pour protéger les populations.

C’est ainsi qu’est organisée la Défense passive sous le patronage du ministère de l’Intérieur (1eraoût 1923), puis sous la tutelle du ministère de la Guerre et de la Défense nationale (loi du 11 juillet 1938).

Cette loi sur « l’organisation de la nation en temps de guerre » prescrit notamment l’aménagement d’abris publics et de postes de secours, des mesures pour la dispersion de la population, la diffusion de l’alerte par sirène, l’extinction des lumières et l’achat de masques à gaz.

Focus sur

Paris, musée de l'Armée, inv. 19318. Don de la Direction centrale du matériel © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Anne-Sylvaine Marre-Noël

Masque à gaz de la défense passive

La première attaque au gaz lancée par les Allemands durant la Première Guerre mondiale a marqué les esprits et, dès le début des années 1920, des mesures sont prises pour protéger les populations. C’est ainsi qu’en France est organisée la défense passive.

La Ligne Maginot

Dans le cadre de sa politique défensive, la France construit la ligne Maginot, du nom de son créateur, le ministre de la Guerre André Maginot. Il s’agit d’un vaste système fortifié le long des frontières avec l’Allemagne et l’Italie.

Entre septembre 1939 et juin 1940, ce sont près de 200 000 soldats formant une nouvelle arme, les troupes de forteresse, qui sont ainsi cantonnés dans ces ouvrages bétonnés équipés du confort le plus moderne de l’époque. La vie quotidienne au cœur des galeries souterraines est pourtant particulièrement difficile, marquée par l’ennui, la lassitude face à une inaction prolongée, l’absence des familles et d’ouverture sur l’extérieur…

Cet enfermement provoque notamment la « bétonite », maladie psychologique répandue chez des soldats démoralisés ne supportant plus d’être enfermés.

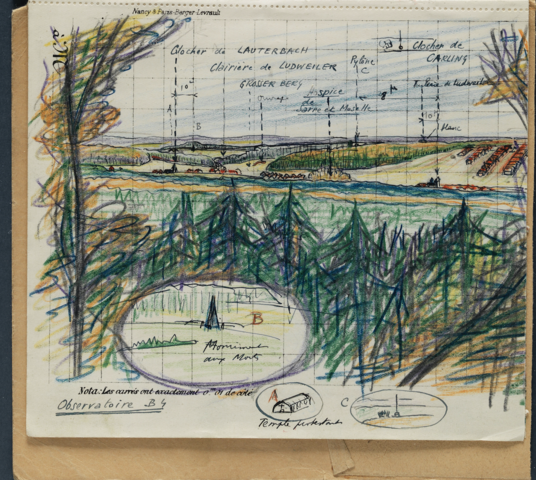

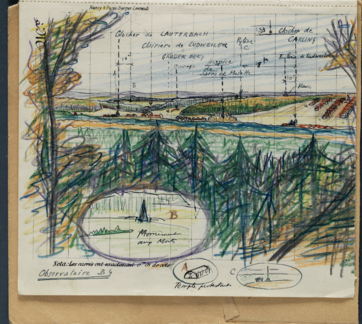

Carnet de croquis, secteur fortifié de Faulquemont, 1939-1940

Paris, musée de l’Armée, inv. 30301. Don du général Courtet © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Fuzeau

Mobilisé comme chef de la Section topographique de division d’infanterie (STDI) en Moselle, le capitaine Courtet reçoit pour mission de créer un bureau de renseignement et participe à de nombreuses reconnaissances, recueillant ainsi notes et documents et réalise ce carnet de croquis.

La ligne Maginot : l'ouvrage du Hackenberg (Moselle) et l'ouvrage de Villy - La Ferté (Ardennes)

© Musée de l'Armée / ECPAD / février 2020

La guerre avant la campagne de France

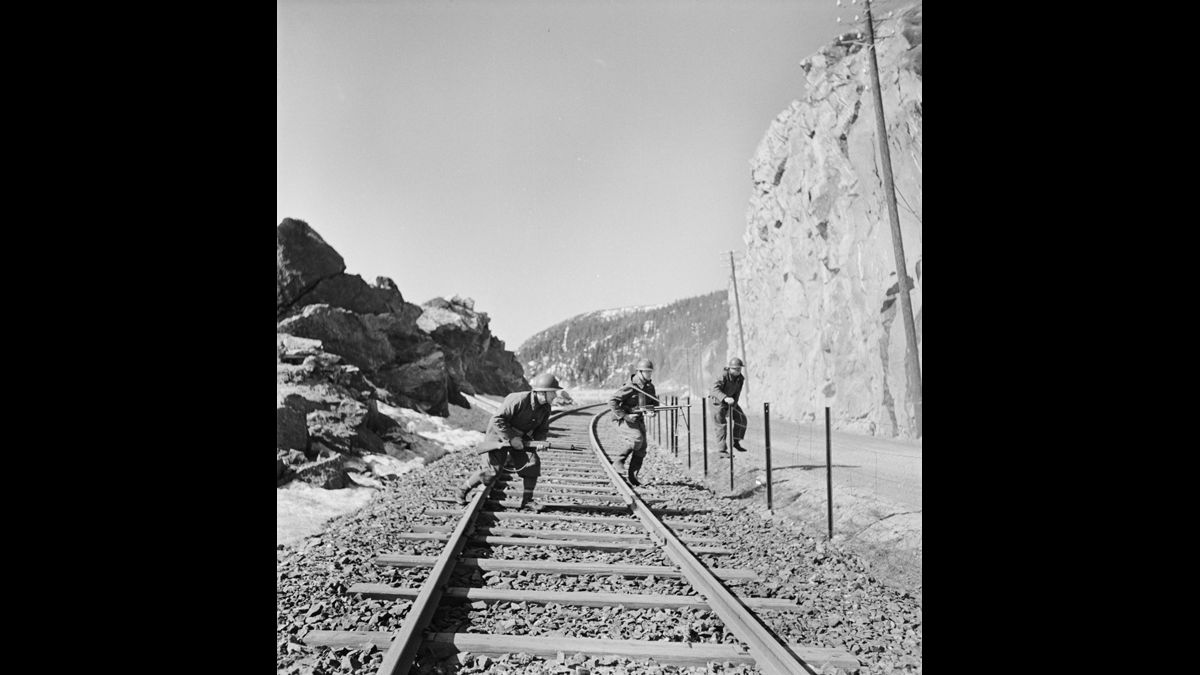

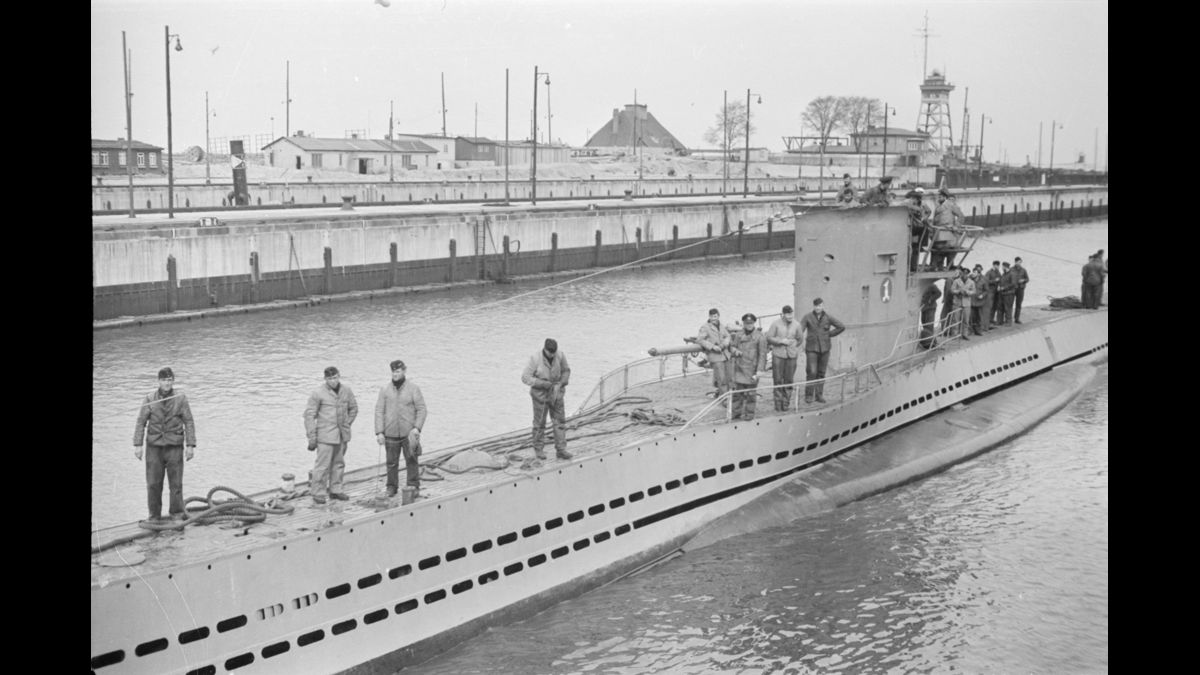

Le 8 avril 1940, Hitler, qui veut préserver la « route du fer » et installer des bases d’U-Boot en Norvège, déclenche l’opération Weserübung contre le Danemark et la Norvège.

Le 9 avril, les troupes allemandes attaquent simultanément les deux pays. En quelques heures, le Danemark capitule et une force d’invasion parachutée, transportée et escortée par la Kriegsmarine s’empare simultanément de plusieurs aérodromes et de ports norvégiens dont celui de Narvik malgré la perte d’une dizaine de navires lors de deux batailles navales avec la Royal Navy.

À partir du 28 avril, les troupes alliées débarquent en plusieurs endroits le long de la côte norvégienne, sans succès. Mais, le 28 mai, elles réussissent après d’âpres combats à occuper Narvik, interrompant pendant quelques jours la « route du fer ». Les événements en France précipitent l’évacuation du corps expéditionnaire dont les dernières troupes quittent la Norvège, le 7 juin 1940.

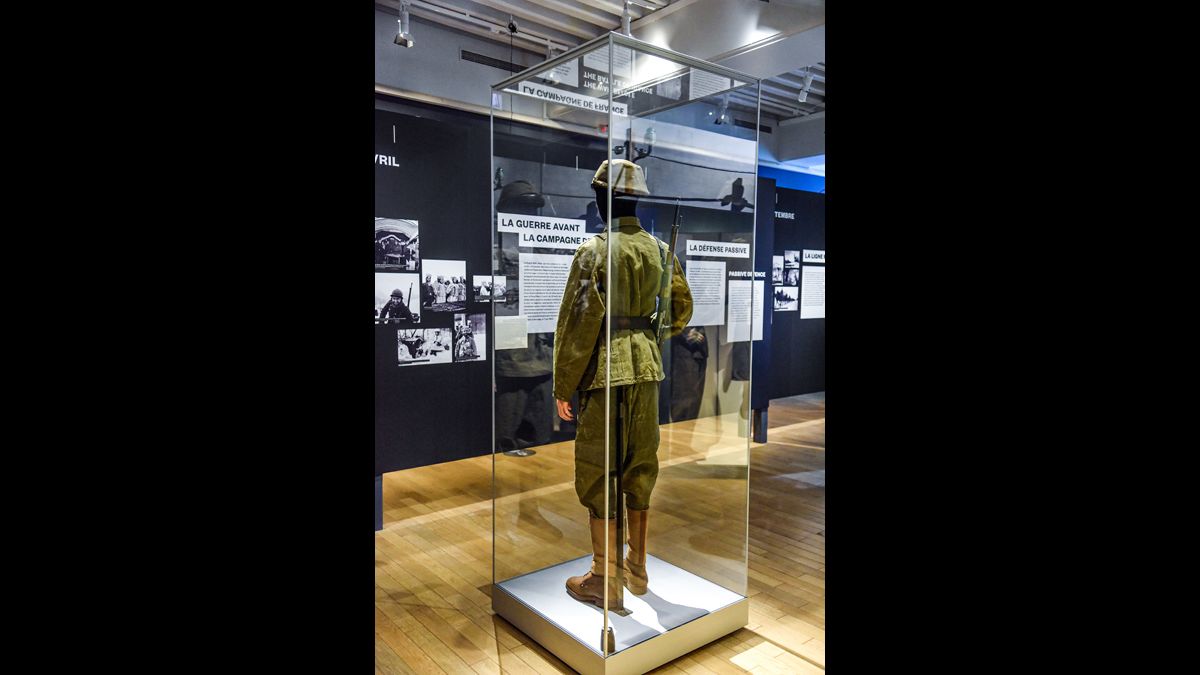

Blouson de skieur en toile modèle 1940

© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier

Ce blouson est attribué à toute la brigade de haute montagne du corps expéditionnaire français en Scandinavie et aux sections d’éclaireurs skieurs des autres unités. Cet effet a appartenu au brigadier-chef Albert Ducamp de la 1014e batterie du 404e régiment d’artillerie de DCA qui combat dans le secteur de Namsos (Norvège) avant de rembarquer pour l’Écosse début mai.

Pour en savoir plus : interview de Dominique Mongin, historien, enseignant à l'ENS-Ulm et à l'Inalco, spécialiste de l'histoire de la dissuasion nucléaire

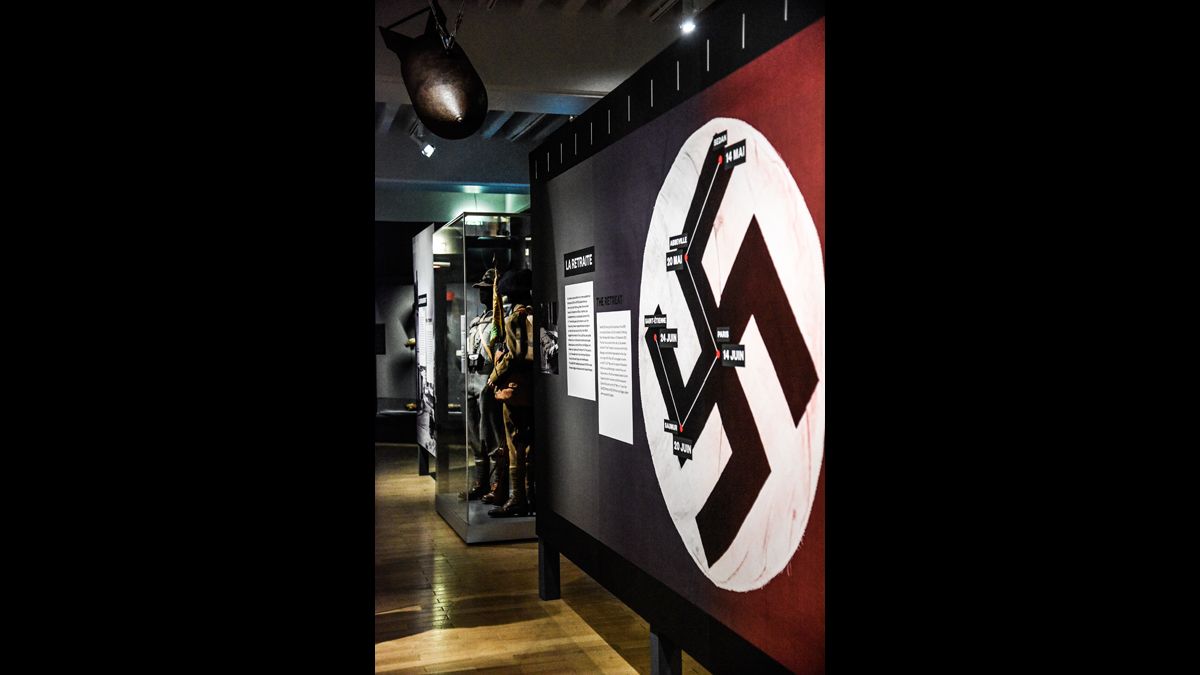

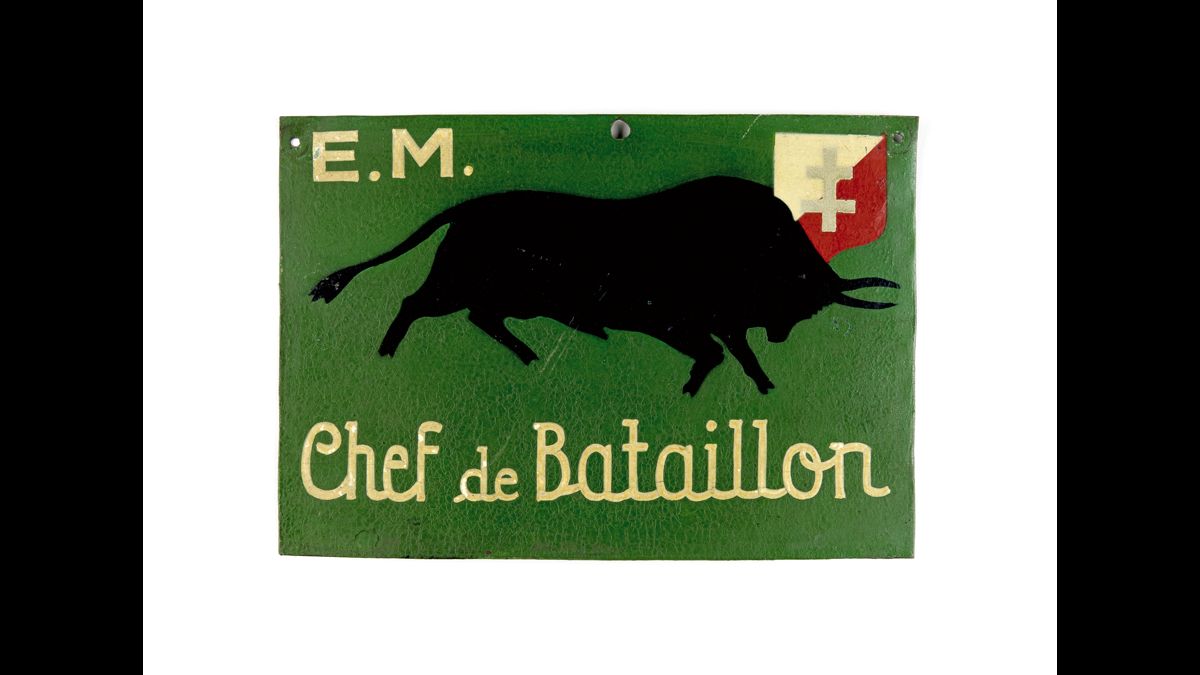

Section 3 : La Campagne de France

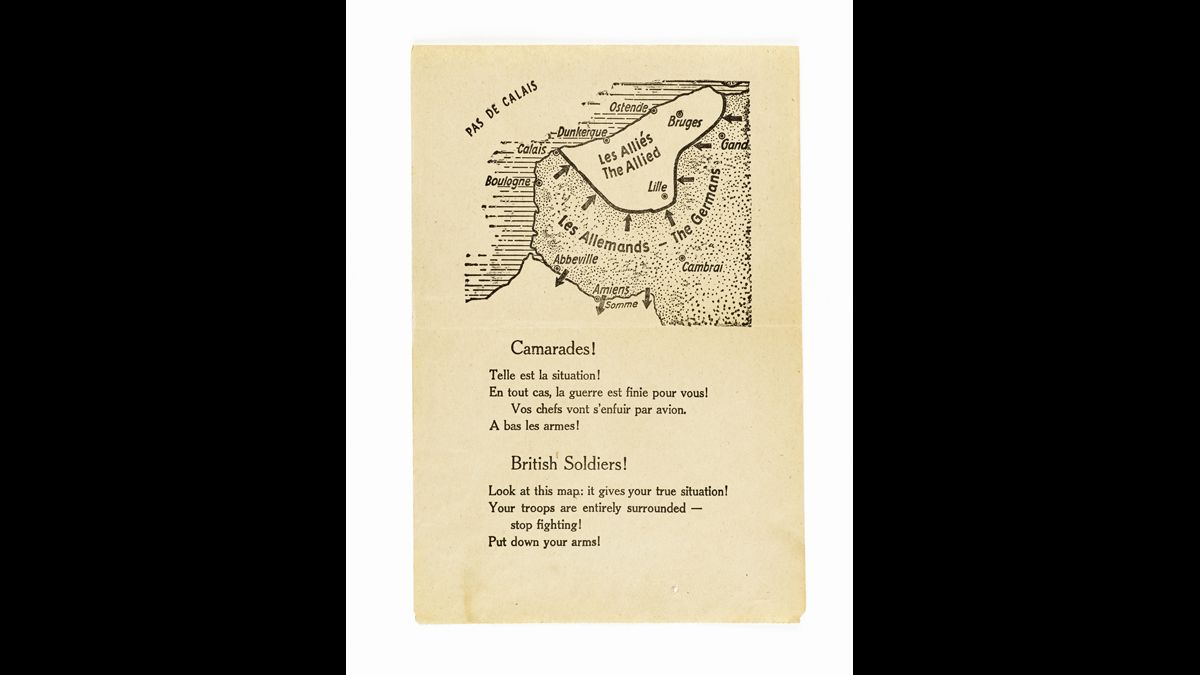

Le 10 mai 1940, les troupes allemandes pénètrent en Hollande, en Belgique et au Luxembourg. Les troupes françaises de la 7e et de la 1e armée, ainsi que le corps expéditionnaire britannique, en conformité avec le plan « Dyle-Breda », se portent immédiatement à leur rencontre à la hauteur du canal Albert, en Belgique.

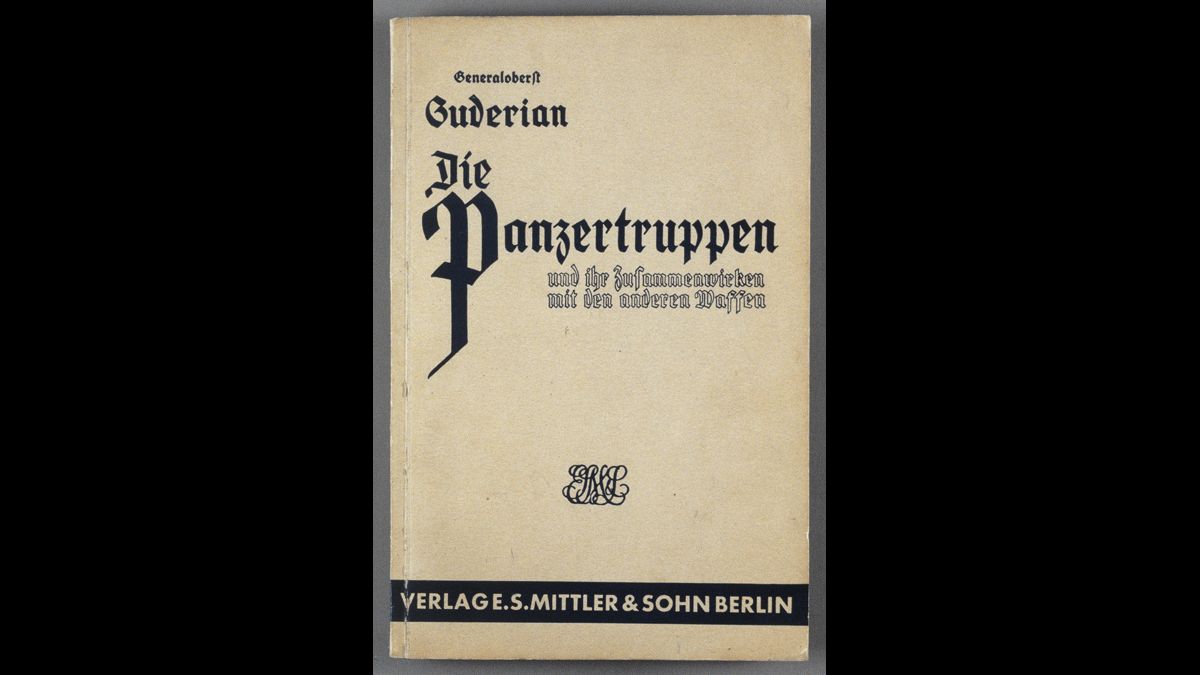

Plus au sud, le 14 mai, dans les Ardennes, là où l’armée allemande fait porter son effort principal, les troupes blindées du général Guderian percent, entre Sedan et Dinant, le dispositif défensif français, entre la 9e et la 2e armée. Malgré plusieurs tentatives infructueuses pour stopper la progression des unités blindées allemandes, celles-ci atteignent les côtes de la Manche, le 21 mai. En Belgique, après avoir défait les troupes néerlandaises en cinq jours, les troupes allemandes, après des combats d’une extrême violence, bousculent et encerclent progressivement les troupes alliées. Celles-ci se replient vers Dunkerque : plus de 300 000 soldats sont évacués vers l’Angleterre par les marines alliées.

Le 4 juin, ce qui reste de l’armée française se rétablit sur la ligne Weygand, le long de la Somme et de l’Aisne. Elle n’est plus en mesure d’arrêter l’armée allemande qui perce le front les 7 et 10 juin et poursuit sa progression vers le sud. Le 14 juin, les troupes allemandes défilent dans Paris. Entre-temps, le 10 juin, l’Italie déclare la guerre à la France mais les troupes italiennes sont contenues dans les Alpes. Le 22 juin 1940, la France signe avec l’Allemagne l’armistice à Rethondes, qui entre en vigueur le 25, après la signature de l’armistice franco-italien signé le 24.

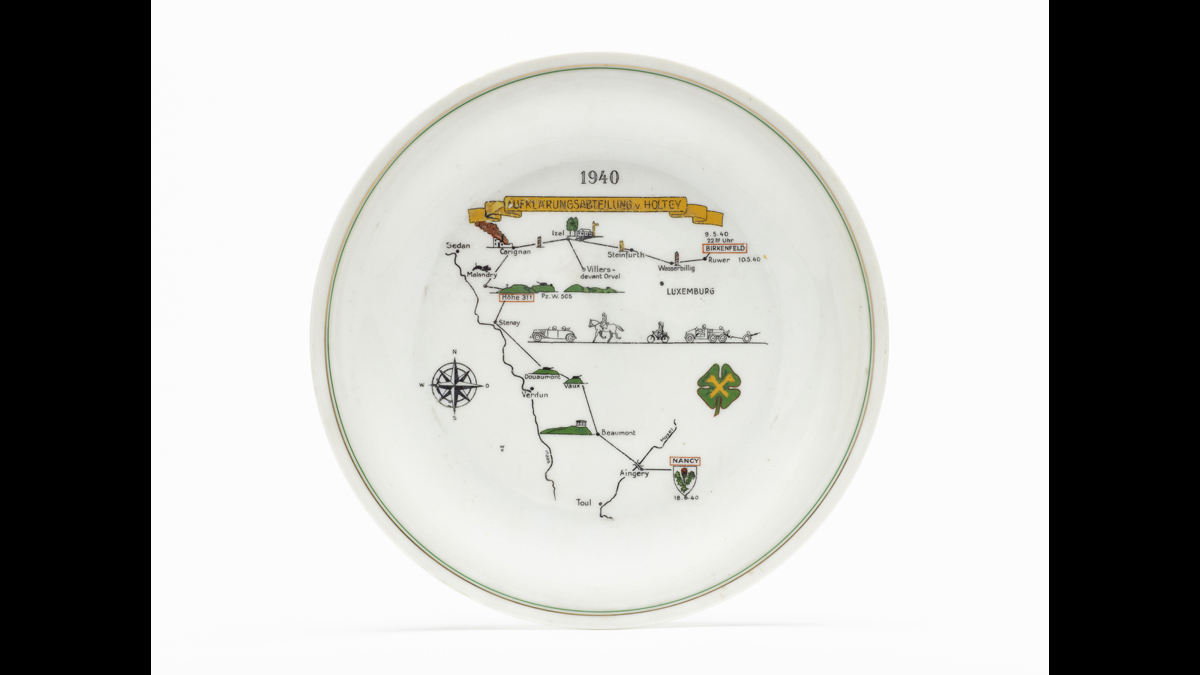

L'offensive allemande

Le 10 mai 1940, conformément au plan Jaune (Fall Gelb), élaboré par le général Erich von Manstein, l’attaque allemande provoque l’intervention immédiate des meilleures troupes franco-britanniques en Belgique. Au même moment, l’effort principal allemand débute avec la progression des unités blindées dans les Ardennes.

Dès le 13 mai au soir, avec l’appui massif des bombardiers de la Luftwaffe, elles franchissent la Meuse et écrasent les divisions françaises qui tentent de les arrêter. Le front français est percé là où il est le plus faible. Les unités blindées allemandes foncent vers la Manche, prennent à revers et encerclent les unités alliées qui se retirent de Belgique.

Le vaste coup de faux a parfaitement fonctionné ; le choc offensif et la vitesse des unités blindées allemandes ont totalement déstabilisé et désorienté les troupes françaises.

Uniforme du 152e régiment d’infanterie du capitaine Pierre Guiffray

© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Anne-Sylvaine Marre-Noël

Surnommé le régiment des Diables rouges, le 15-2 est déployé dans les Ardennes pour stopper la progression du XIX. Armeekorps du général Guderian. Après les combats retardateurs du 15 mai 1940, il se replie vers Rethel où il continue de combattre avec la 14e division d’infanterie du général de Lattre de Tassigny, avant de se replier jusqu'au Massif central.

La campagne de France, mai-juin 1940

© 2020 Musée de l'Armée - CIC - Eclectic

Discours prononcé par le colonel de Gaulle à Savigny-sur-Ardres le 21 mai après la bataille de Montcornet

Les combats

La défaillance d’unités de réserve ne doit pas occulter la vaillance dont a fait preuve une grande partie des troupes françaises. Sur la Meuse, à Monthermé, la 102e division d’infanterie de forteresse résiste pendant deux jours à la 6. Panzer-Division.

À Stonne, la 3e division cuirassée de réserve et la 3e division d’infanterie motorisée infligent des pertes importantes à la 10. Panzer-Division et au régiment Grossdeutschland et le village change 17 fois de mains pendant les quatre jours de combats acharnés.

Après les victoires tactiques françaises en Belgique à Hannut et Gembloux qui retardent la progression allemande, les unités françaises défendent avec acharnement Lille et sauvent à Dunkerque, malgré un rapport de force défavorable de 4 contre 1, le corps expéditionnaire britannique de la capture. Sur le front des Alpes, les troupes françaises en infériorité numérique défont les troupes italiennes.

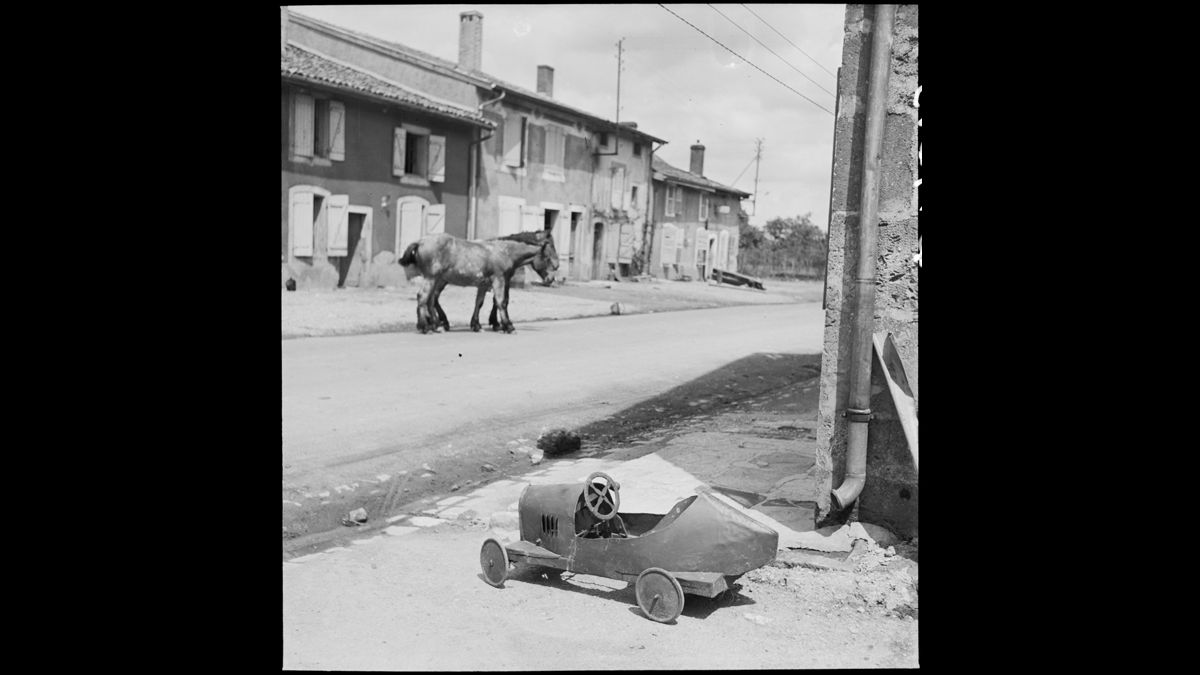

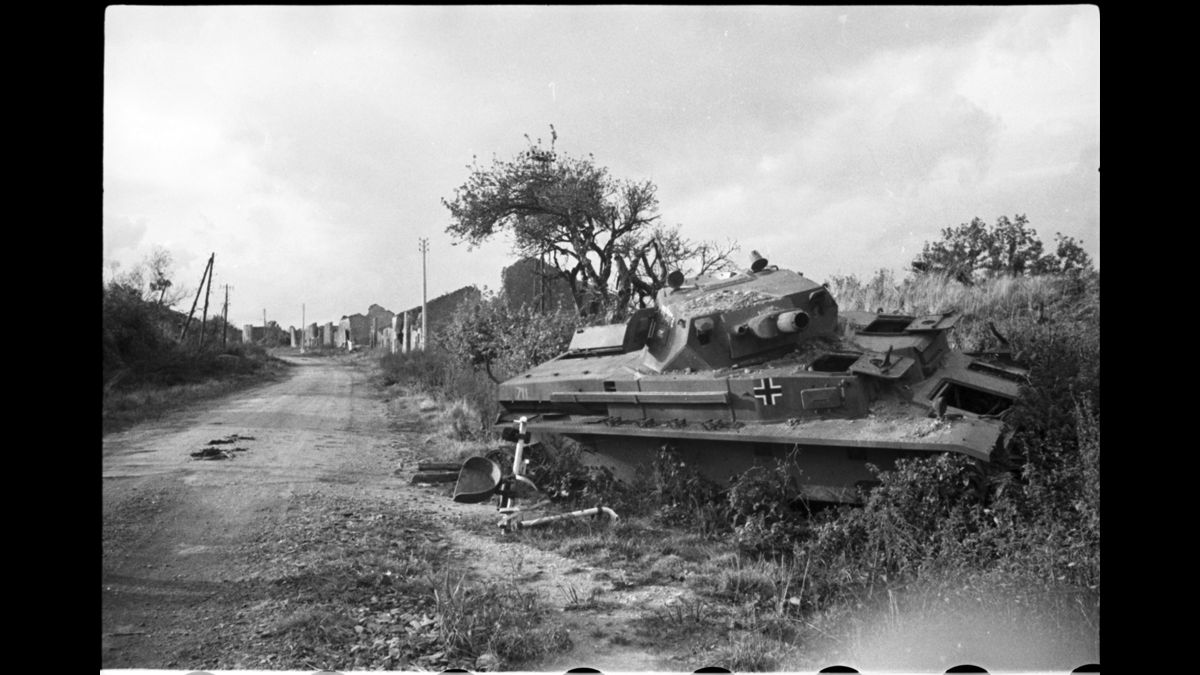

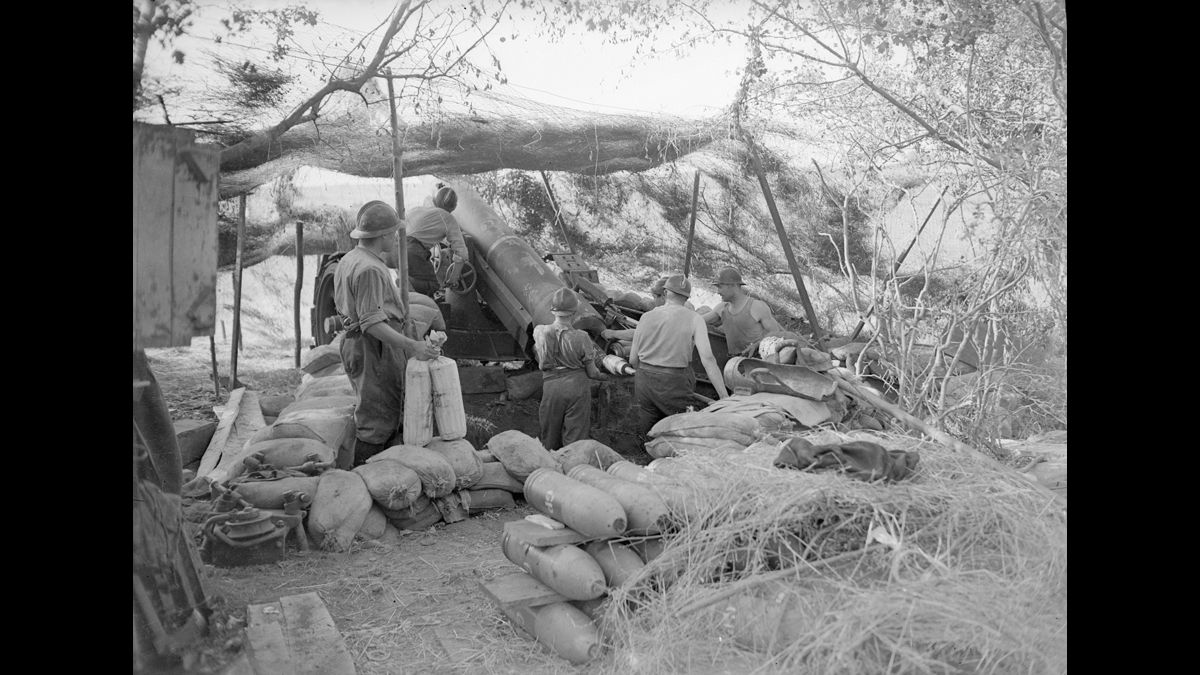

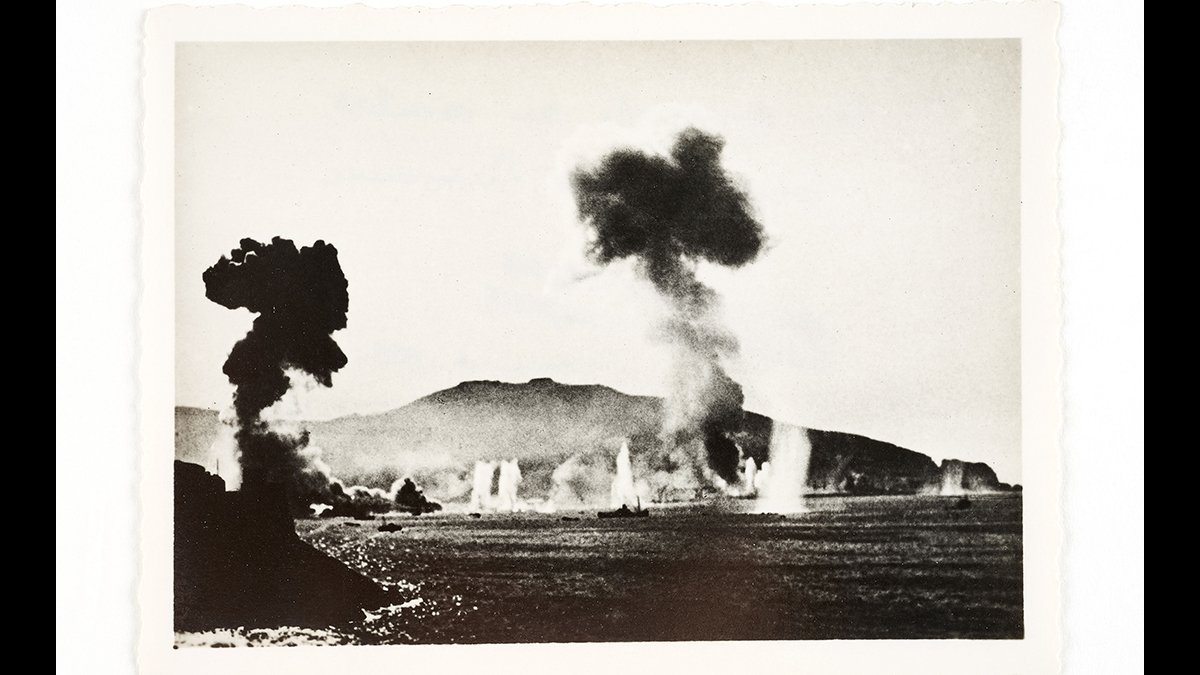

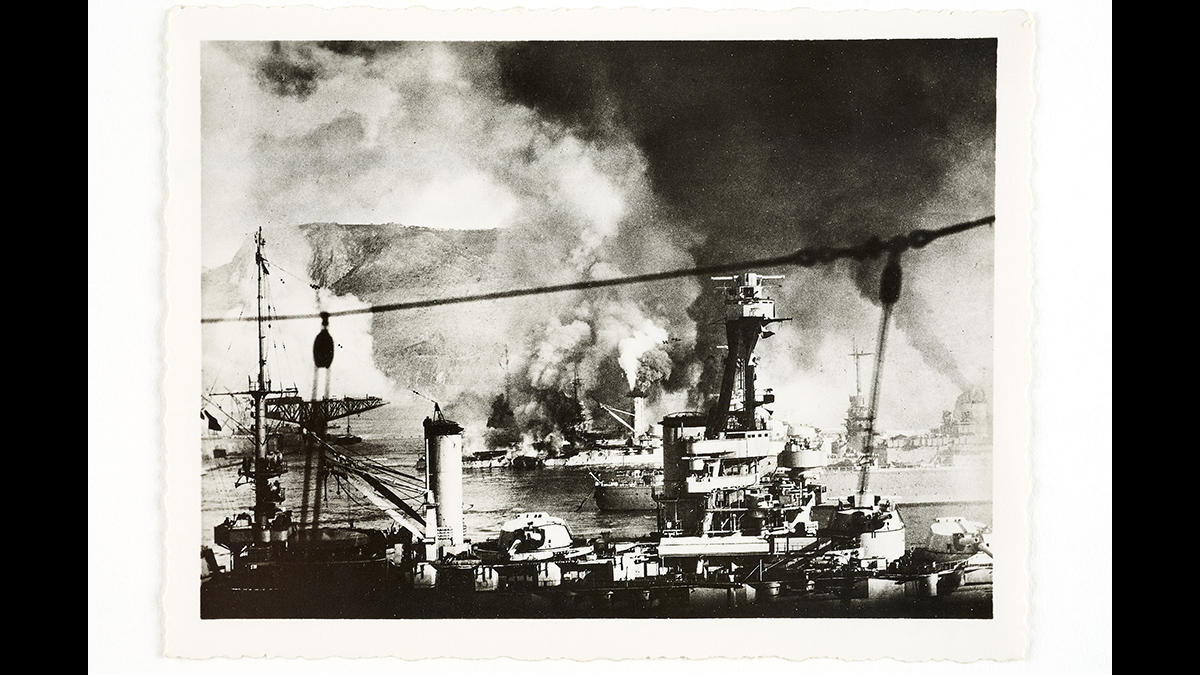

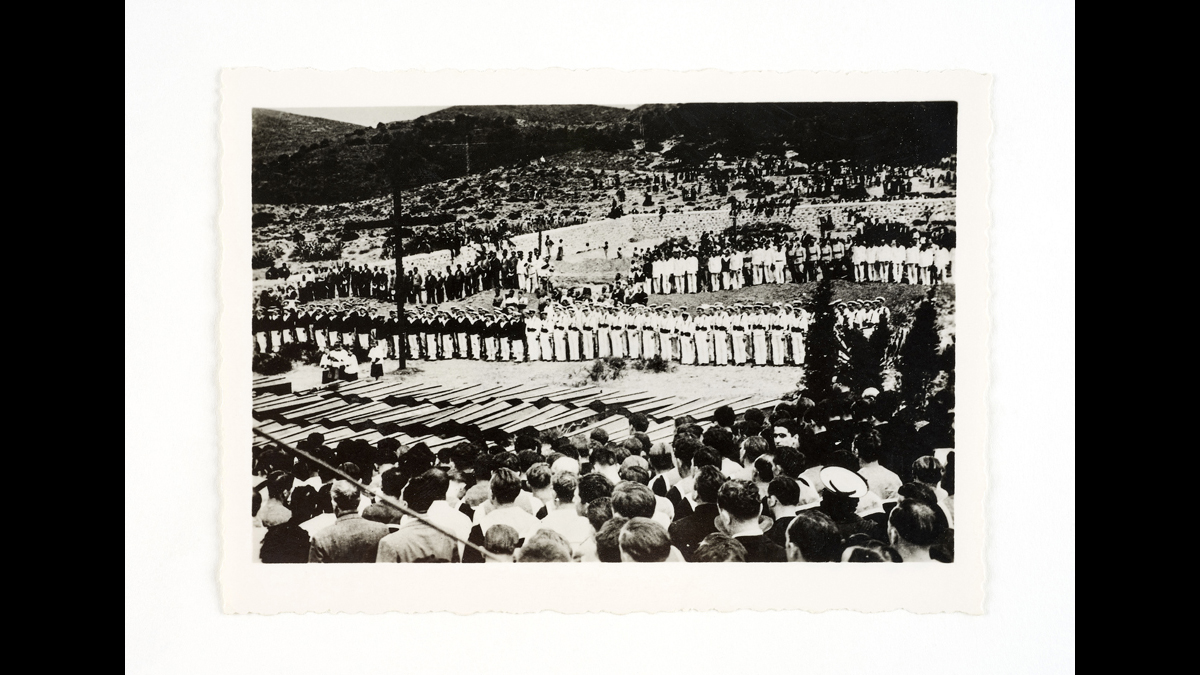

Photos contextuelles des combats

Photos contextuelles des combats

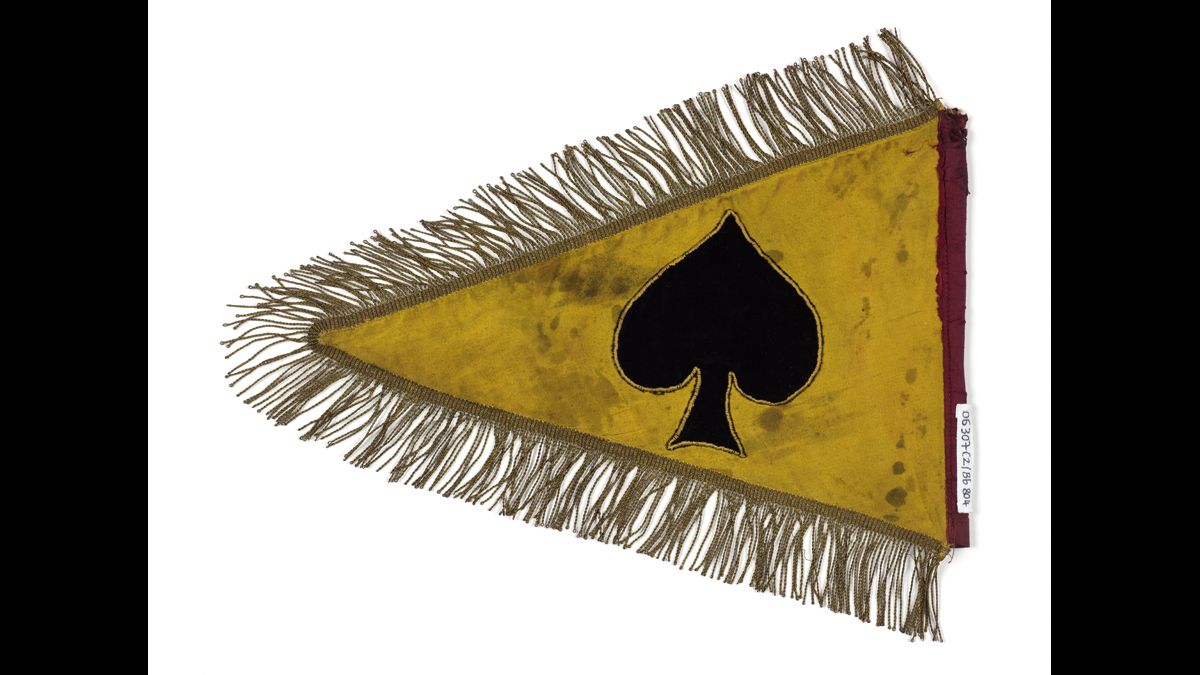

Photos des objets de la section

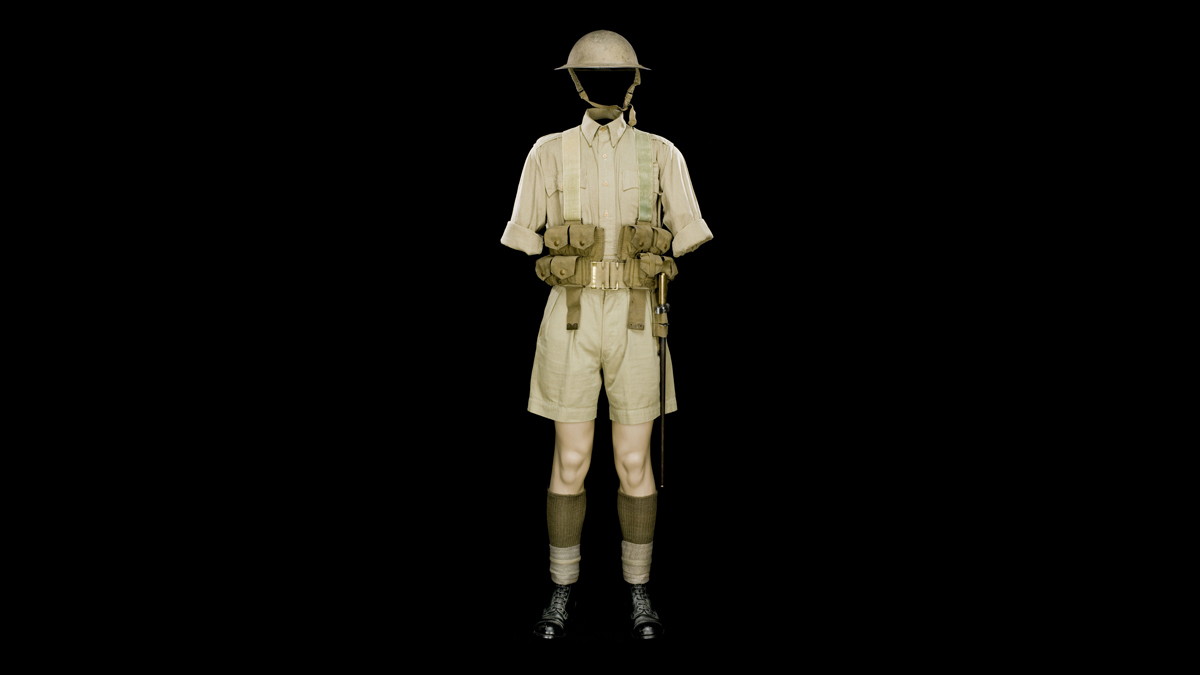

Tirailleur du 12e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS)

Paris, musée de l’Armée ; Fréjus, musée des Troupes de marine, inv. ME2888.02 © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier

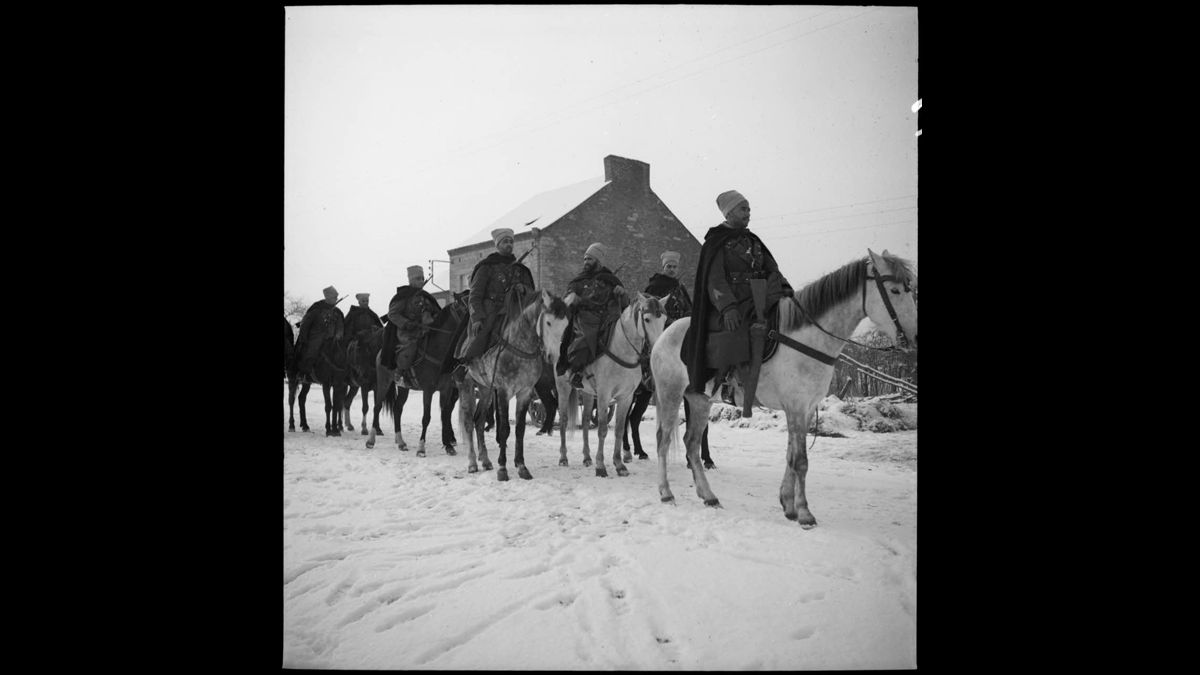

À la veille de l’offensive allemande, l’armée française dispose de huit divisions d’infanterie coloniale dans lesquelles sont répartis les régiments de tirailleurs sénégalais et les régiments d’infanterie coloniale mixte sénégalais aux côtés des régiments d’infanterie et d’artillerie coloniale. Sur 178 000 Africains et Malgaches mobilisés, 40 000 combattent en métropole et près de 17 000 sont tués au combat ou victimes de massacres, comme les 188 tirailleurs du 25e RTS à Chasselay ou le capitaine N’Tchoréré du 53e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais (RICMS), abattu le 7 juin à Airaines pour avoir demandé à être traité comme un officier français.

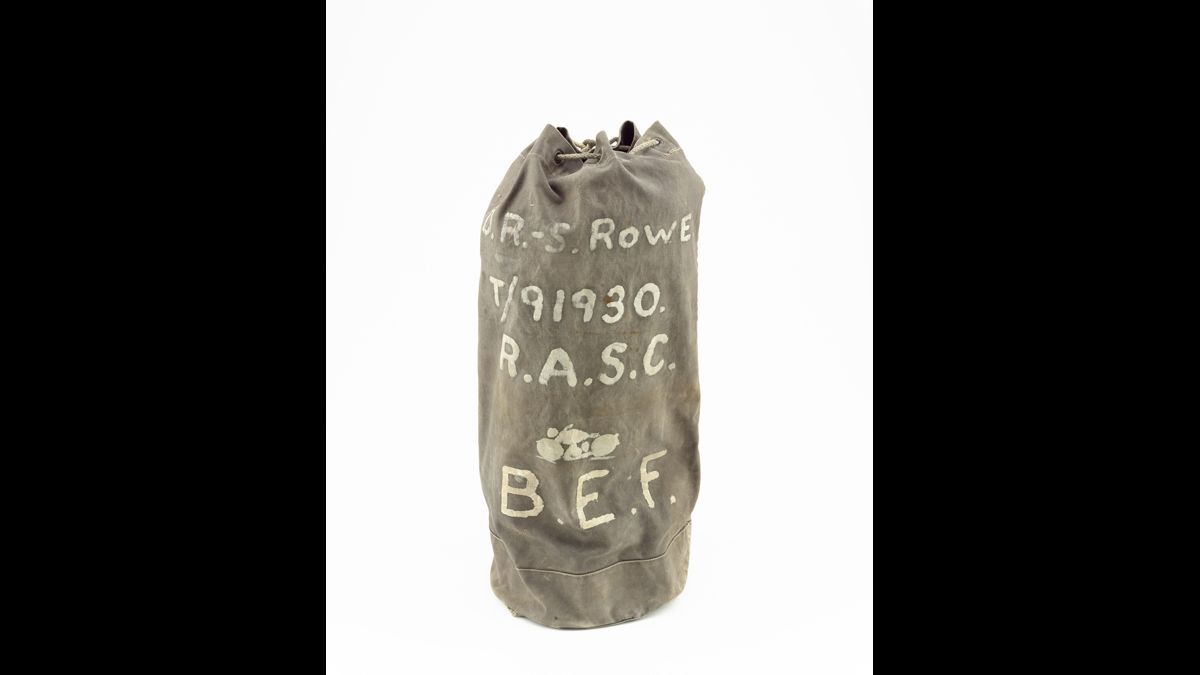

La retraite

Aux ordres du général John Gort, le corps expéditionnaire britannique (BEF) de 400 000 soldats débarque dans les ports de Cherbourg, Brest, Nantes et Saint- Nazaire le 10 septembre 1939 où il rejoint sa zone de déploiement de part et d’autre de Lille, entre la 7e et la 1èrearmée française.

Conformément au plan Dyle- Breda, les premières troupes britanniques atteignent la rivière Dyle dans la nuit du 10 au 11 mai 1940 et engagent les combats le 15 mai. Le 20 mai, avec la prise d’Abbeville par les Allemands, l’ensemble des troupes alliées situées au nord de la France et en Belgique sont isolées et se replient sur Dunkerque.

Du 21 mai jusqu’au 4 juin, l’évacuation de l’armée britannique (Opération Dynamo) a lieu avec l’appui de l’armée française. Plus de 240 000 soldats britanniques et 120 000 soldats français et belges sont évacués vers la Grande-Bretagne.

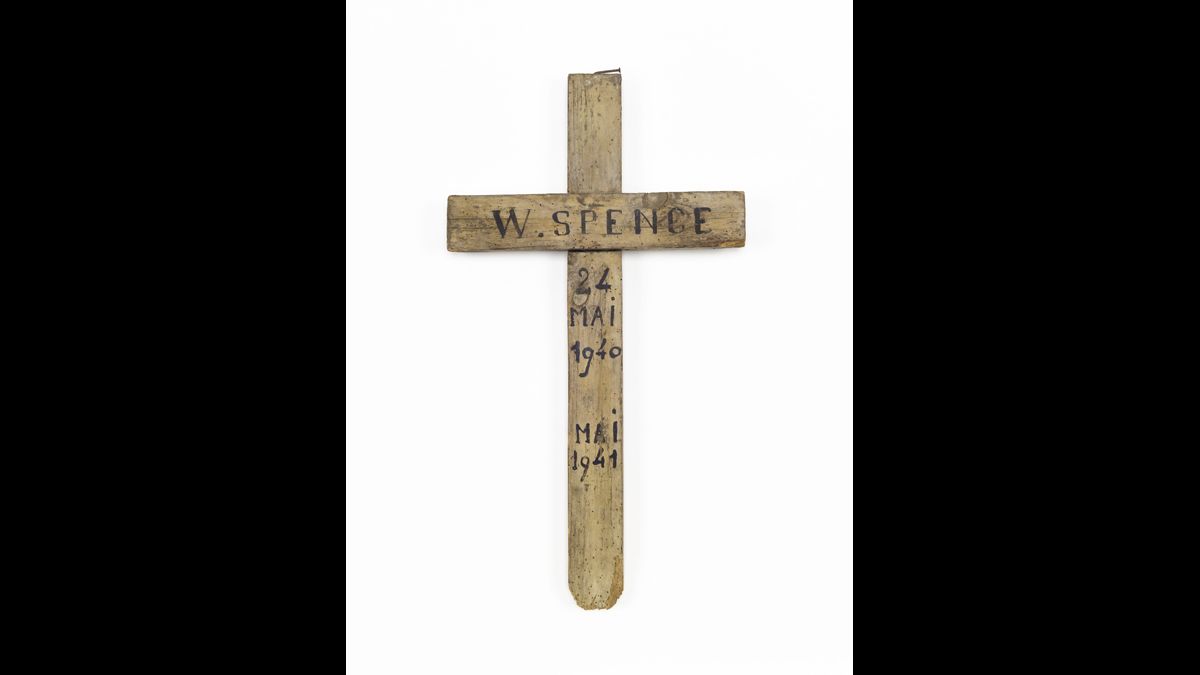

Le dénouement

Considérée à la veille de la guerre comme la première armée terrestre du monde, l’armée française n’existe plus après 45 jours de combats : on y compte plus de 92 000 tués, 230 000 blessés et plus de 1 840 000 prisonniers, sans oublier 2 500 chars et 900 avions détruits. Cette défaite spectaculaire et inattendue a révélé les incohérences et les pesanteurs d’une armée incapable de relever les défis stratégiques, opérationnels et tactiques portés par l’armée allemande.

Du côté allemand, la campagne de France n’a pas été une simple promenade : elle déplore 49 000 morts et 110 000 blessés ainsi que la perte de 1 800 chars et de 1 400 avions. En causant d’importantes pertes à l’armée allemande et en appuyant le rembarquement du corps expéditionnaire britannique, l’armée française a permis à Churchill de poursuivre la guerre en attendant l’arrivée des États-Unis dans le conflit en 1941.

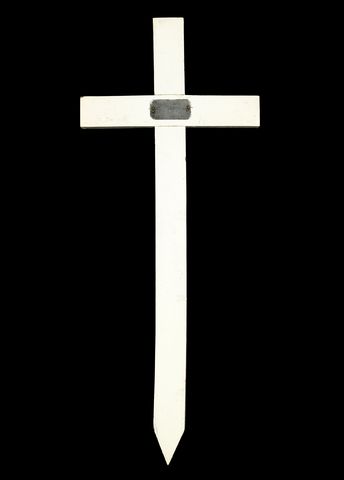

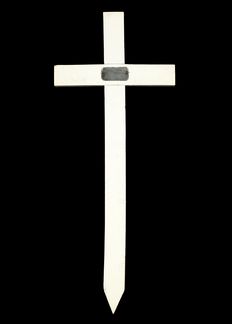

Croix de tombe du soldat Józef Anioł

Aubagne, musée de la Légion étrangère, inv. 01.89.2019 © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier

Le soldat Józef Anioł, du 11e régiment étranger d’infanterie (REI), est tué le 18 juin 1940 à Saint-Germain-sur-Meuse (Meuse). Surnommé le Camerone du 11e REI, le régiment se retrouve encerclé dans cette petite commune, où il perdra les deux tiers de son effectif restant et brûlera son drapeau.

Section 4 : Le choc politique de la défaite

Dès le 15 mai, date du premier appel à l'aide du président du Conseil français Paul Reynaud au Premier ministre britannique Winston Churchill, le pouvoir politique français oscille entre volonté de fermeté et irrésolution. Le remplacement du général en chef Gamelin par le général Weygand, qui ne change pas fondamentalement de stratégie, tout comme les différents remaniements ministériels, témoignent de cette hésitation permanente face à un désastre chaque jour plus perceptible.

À partir de la rupture de la ligne Weygand, le gouvernement, auquel appartient maintenant Charles de Gaulle, est confronté à un terrible dilemme : l'option militaire de faire capituler tout ou partie des armées et de continuer la guerre hors du territoire métropolitain, ou bien le choix politique de cesser le combat et d'accepter la défaite, en négociant avec l'ennemi un armistice, et de rester sur le territoire français. Le 16 juin au soir, Paul Reynaud démissionne laissant la place aux partisans déclarés d'une négociation avec l'Allemagne. Huit millions de Français sont sur les routes de l'exode, et les Allemands sont à Paris depuis deux jours.

Le désastre militaire se double d'un naufrage politique. Après avoir vu disparaître son armée, sa force terrestre étant alors considérée comme la plus puissante au monde, la France voit vaciller son autre pilier : la force d'un régime républicain qui lui avait pourtant permis de résister et de vaincre lors de la Grande Guerre

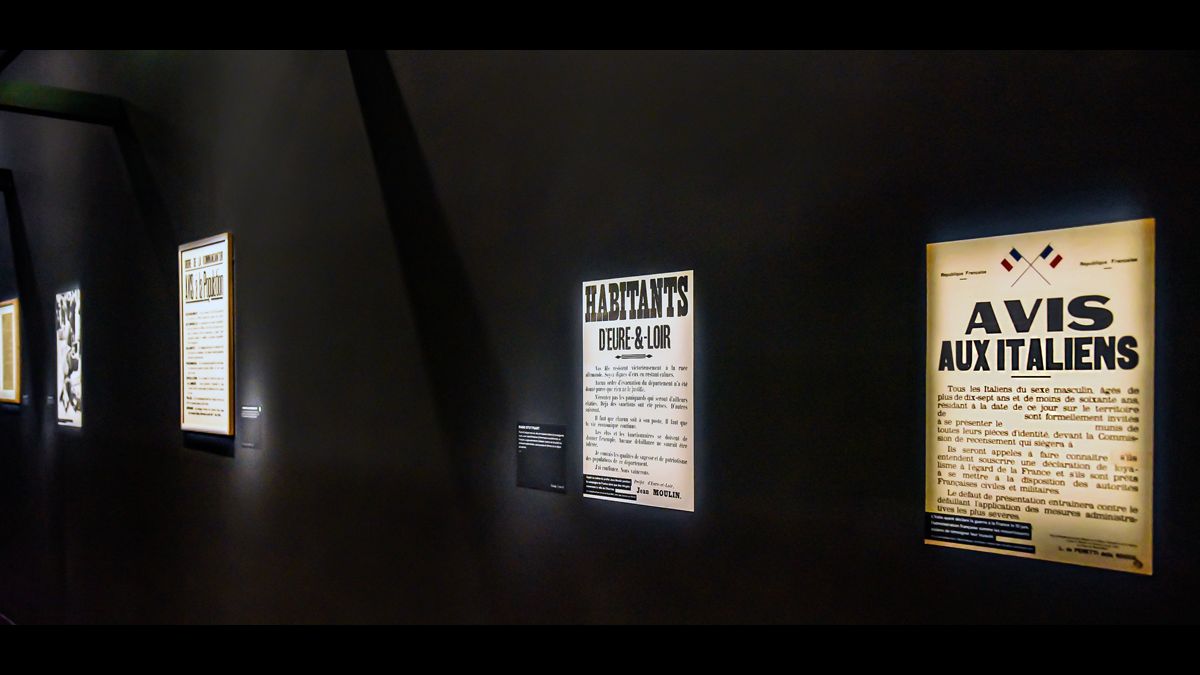

Les discours

13 juin, Paul Reynaud, Président du Conseil, dernier discours radiodiffusé

Le sort de la bataille étant scellé, le gouvernement doit choisir entre une capitulation et le départ en exil, ou une discussion d’État à État avec l’ennemi. Ce discours résume toute l’indécision de Paul Reynaud. Il lance un ultime et dernier appel au gouvernement américain.

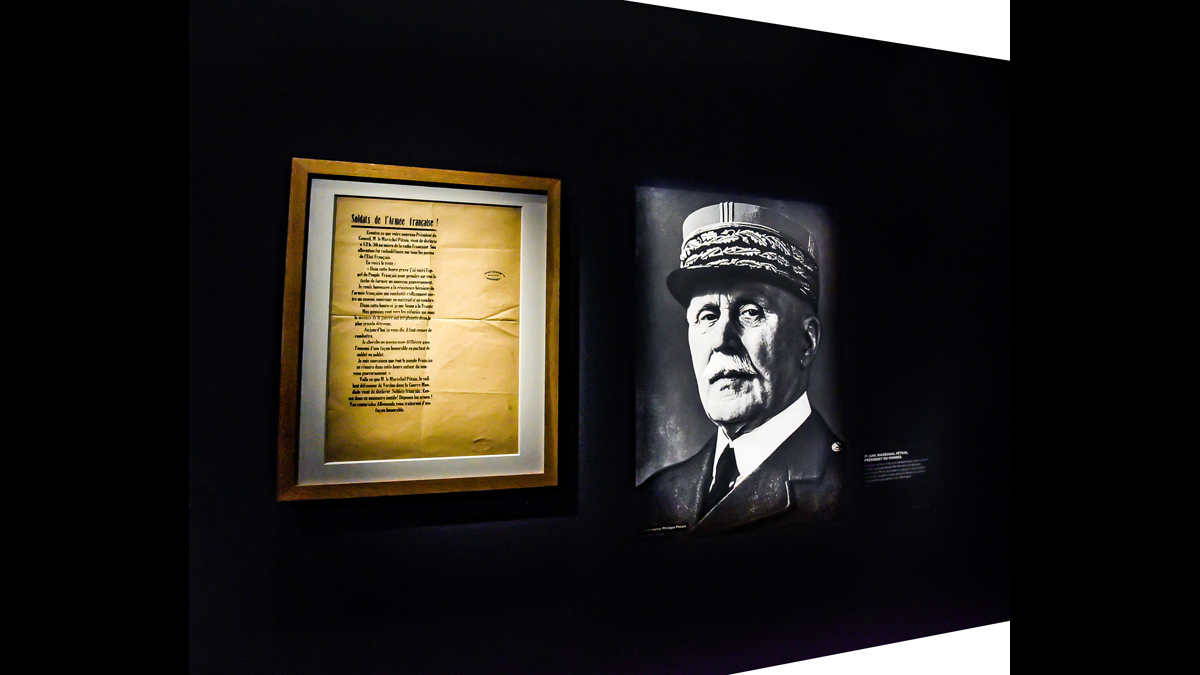

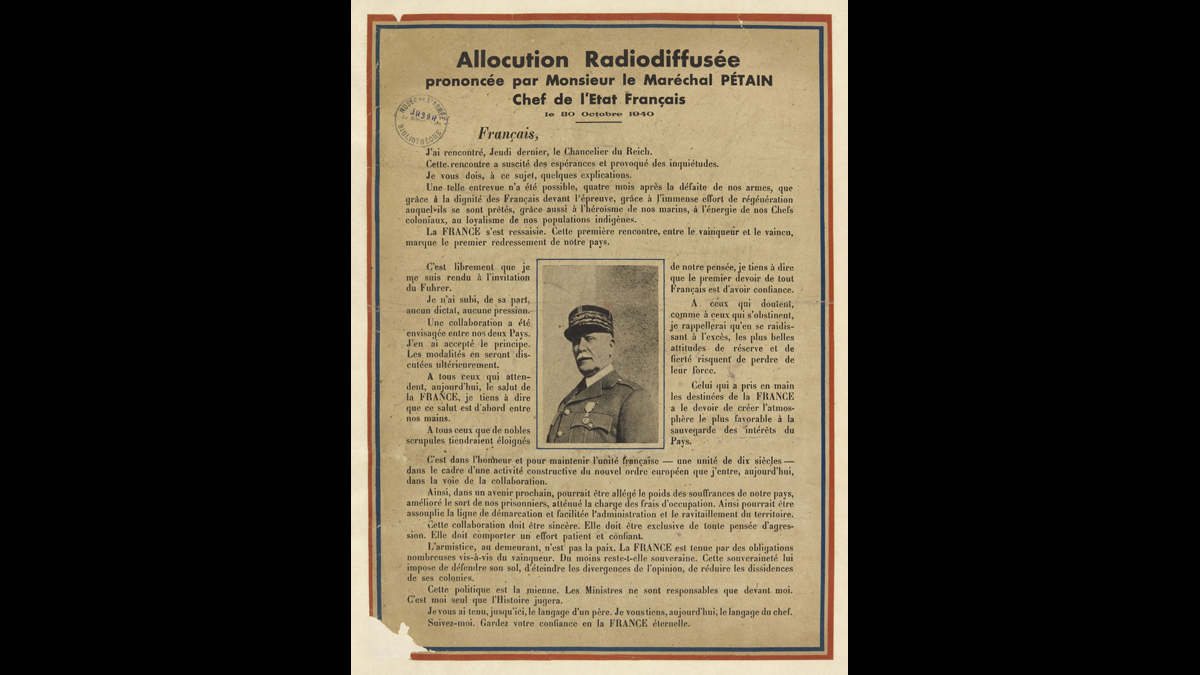

17 Juin, Maréchal Pétain, Président du Conseil

Trois jours après son discours radiophonique, mis en minorité au sein du gouvernement, Paul Reynaud démissionne. Le maréchal Pétain, favorable à la signature d’un armistice annonce au peuple français, dans son discours, sa décision d’engager des pourparlers avec l’Allemagne.

18 juin, Winston Churchill, Premier ministre britannique

Après le discours radiodiffusé de Pétain, Churchill prononce son fameux discours, Finest Hour, d’abord à la Chambre des communes puis au micro de la BBC. Il y annonce que la Grande-Bretagne se retrouve désormais seule face à l’Allemagne. Malgré l’avis de la plupart de ses ministres, Churchill autorise de Gaulle à prononcer un discours à la BBC, diffusé le soir même.

22 juin - Général de Gaulle

Premier discours de Charles de Gaulle dont l’enregistrement a été conservé. Devant les conditions de l’armistice et la fin de non-recevoir des chefs de l’empire colonial qu’il a sollicités, devenu chef auto-investi de la résistance militaire française en Grande-Bretagne, il invite tous les soldats français à se mettre en rapport avec lui, entrant ainsi ouvertement en rébellion contre le gouvernement de Bordeaux.

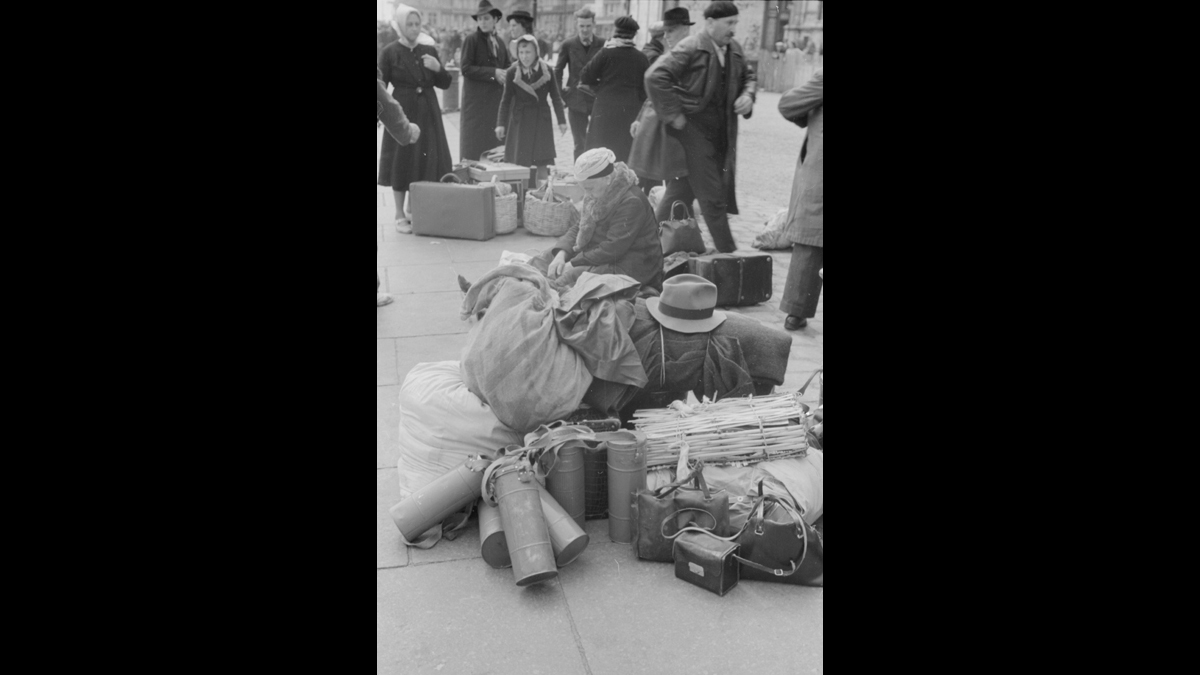

L'Exode

La défaite et le repli des armées se doublent de l'errance du gouvernement de Paris à Bordeaux et de l'exode d'environ huit millions de Français qui fuient l'avance ennemie, paniqués par le souvenir des exactions allemandes de 1914 et les bombardements aériens.

Commencé dès le 10 mai avec les premiers réfugiés belges et néerlandais, l'exode s'amplifie début juin avec la rupture de la ligne Weygand.

Environ un tiers du territoire français se vide ainsi presque entièrement, provoquant des terribles difficultés d'hébergement et de ravitaillement. Bombardés et mitraillés sur les routes, parfois rattrapés par les troupes allemandes, dépourvus d'informations et de consignes précises, les réfugiés symbolisent le traumatisme subi par les populations et le sentiment ressenti de disparition de l'État.

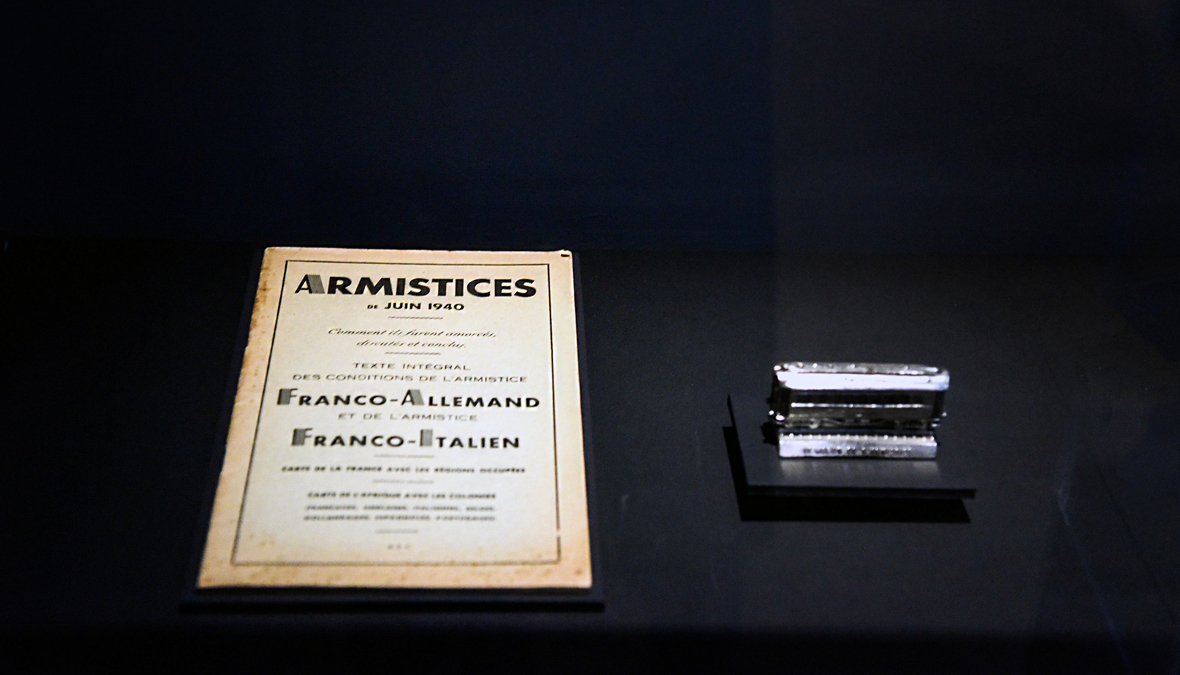

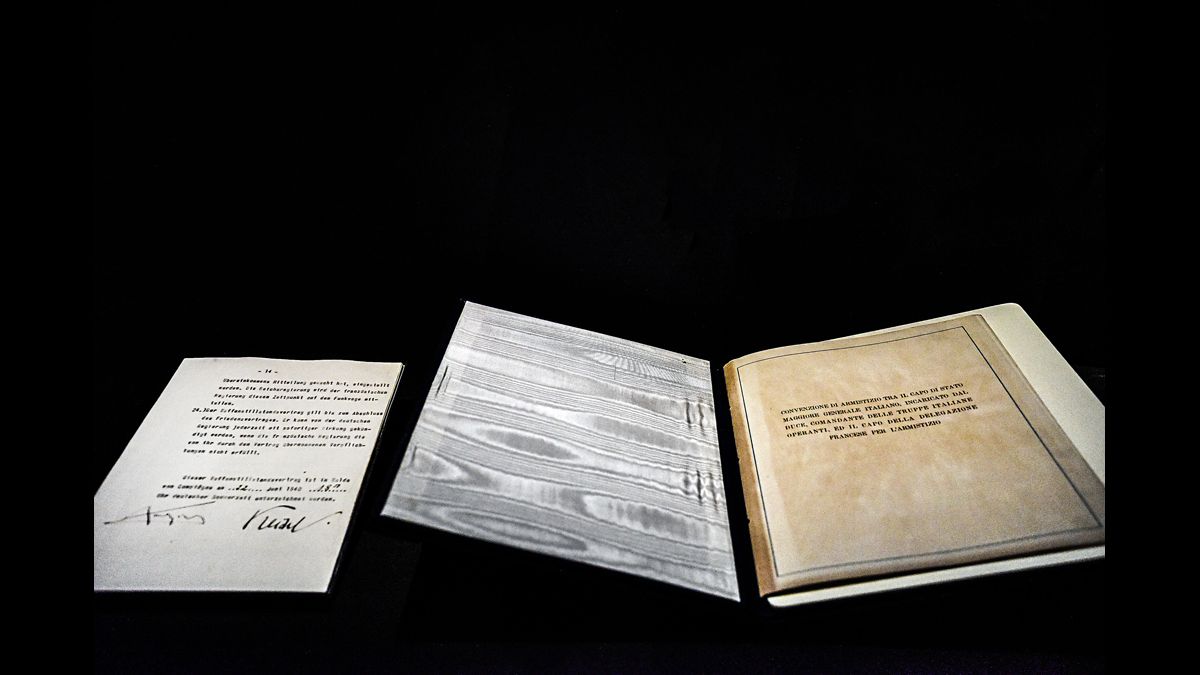

Les armistices

Le 16 juin au soir, accablé par la situation militaire, le pessimisme de Weygand et le défaitisme de Pétain, Paul Reynaud annonce sa démission. Il est remplacé par le maréchal Pétain qui informe l'Allemagne de sa volonté de solliciter un armistice et annonce le 17 juin à la radio « qu'il faut cesser le combat ».

Le 18, Hitler rencontre Mussolini et l'informe de son intention d'imposer des conditions relativement modérées afin d'inciter la France, son Empire et sa flotte militaire à se retirer du conflit.

La délégation française est conduite le 21 juin à Rethondes sur les lieux mêmes de l'armistice du 11 novembre 1918. Sans possibilité d'amender le texte, elle le signe le 22 et se voit contrainte de rejoindre Rome pour signer, le 24, une deuxième convention avec l'Italie. Les deux textes entrent en vigueur le 25 à minuit trente.

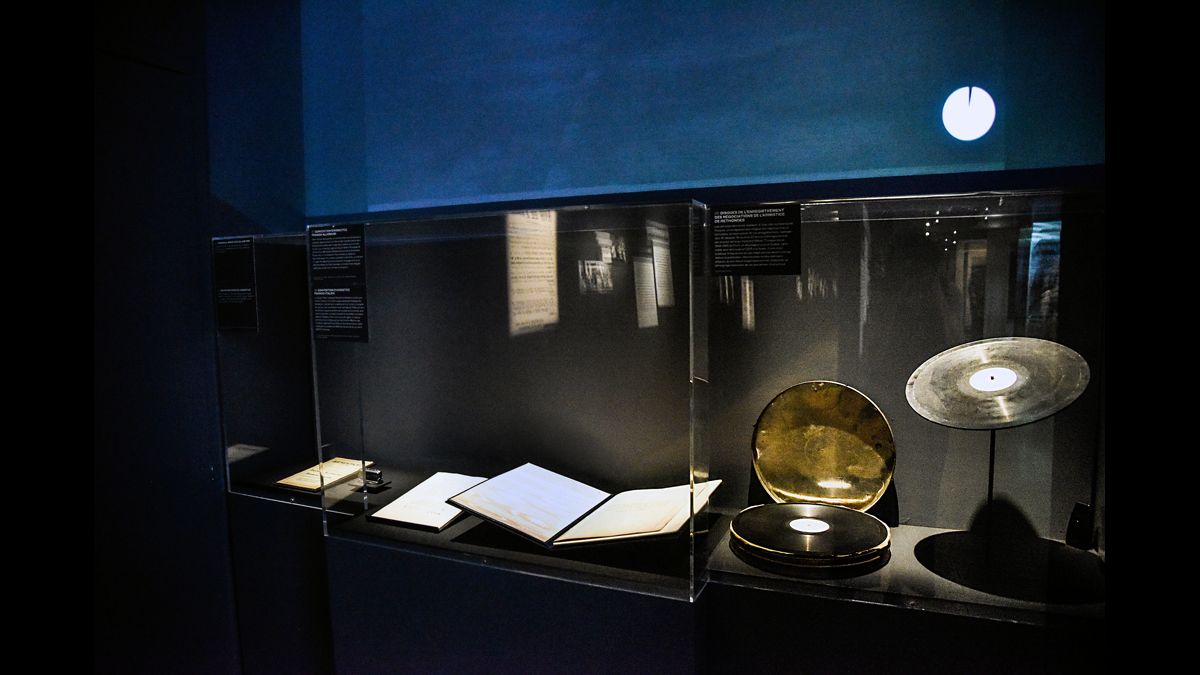

Disques de l’enregistrement des négociations de l’armistice de Rethondes

NBC/Bruno Ledoux © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier

Les services allemands réalisent un enregistrement intégral des négociations de l’armistice. Un exemplaire de cet enregistrement est ensuite remis au maréchal Pétain. Transportée en 1944-1945 de Vichy en Allemagne, puis en Suisse, cette malle sera retrouvée en 2015 à la faveur d’une vente publique.

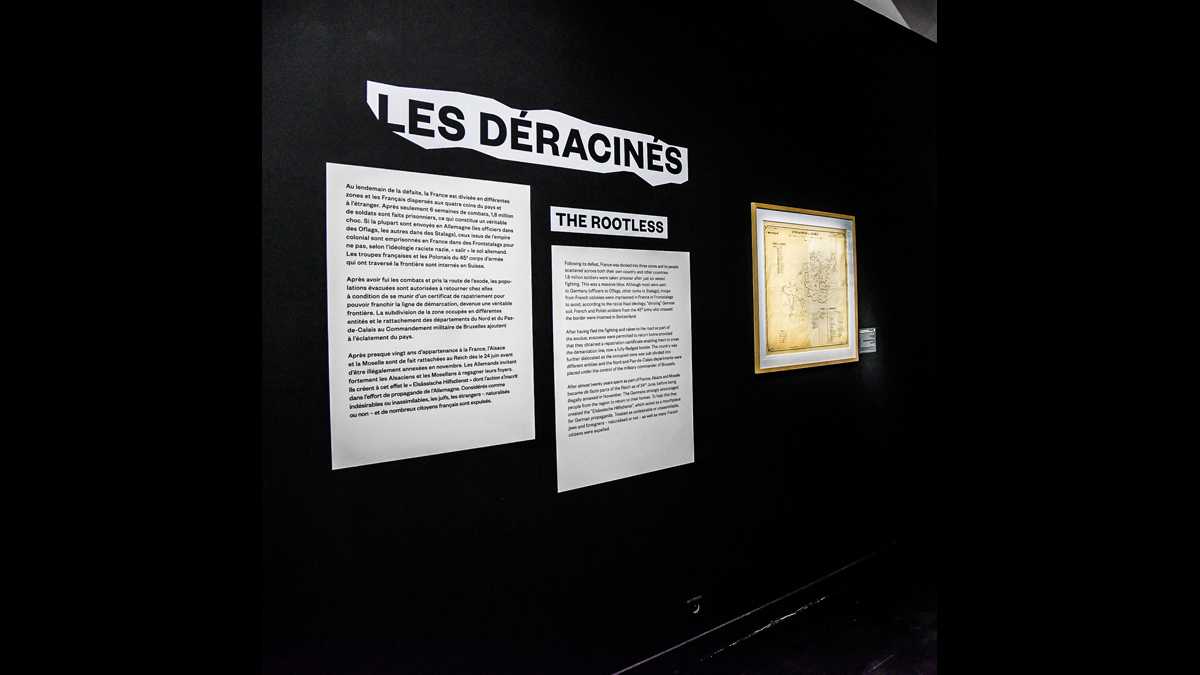

Section 5 : Les déracinés

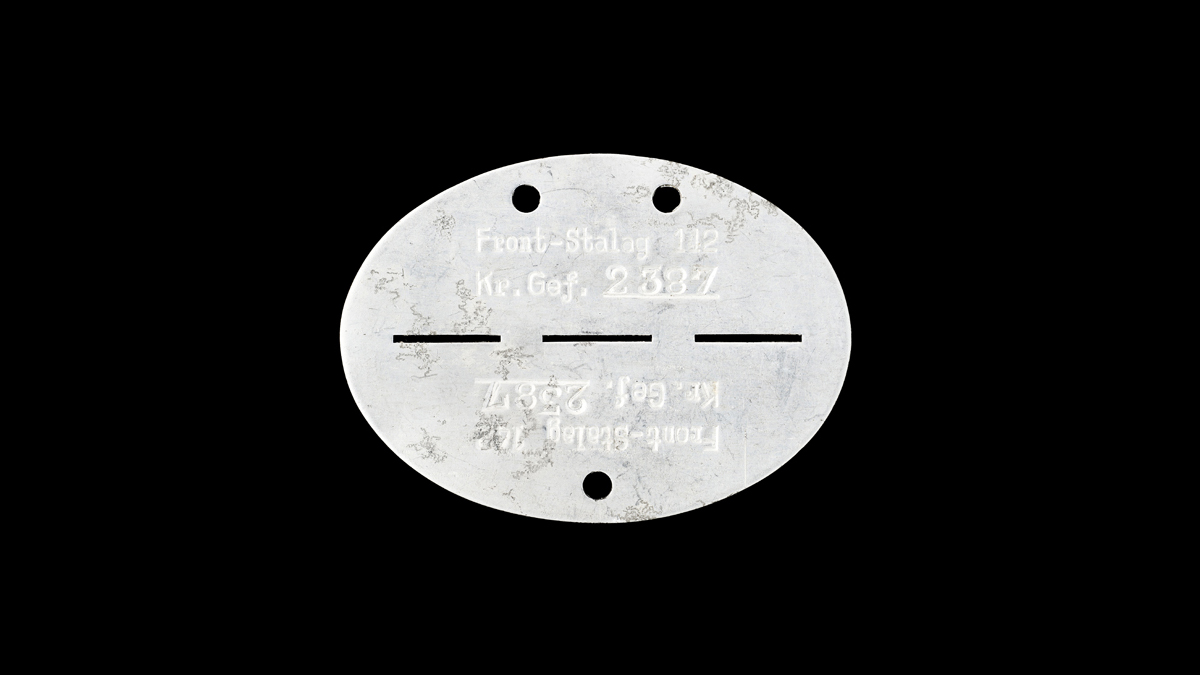

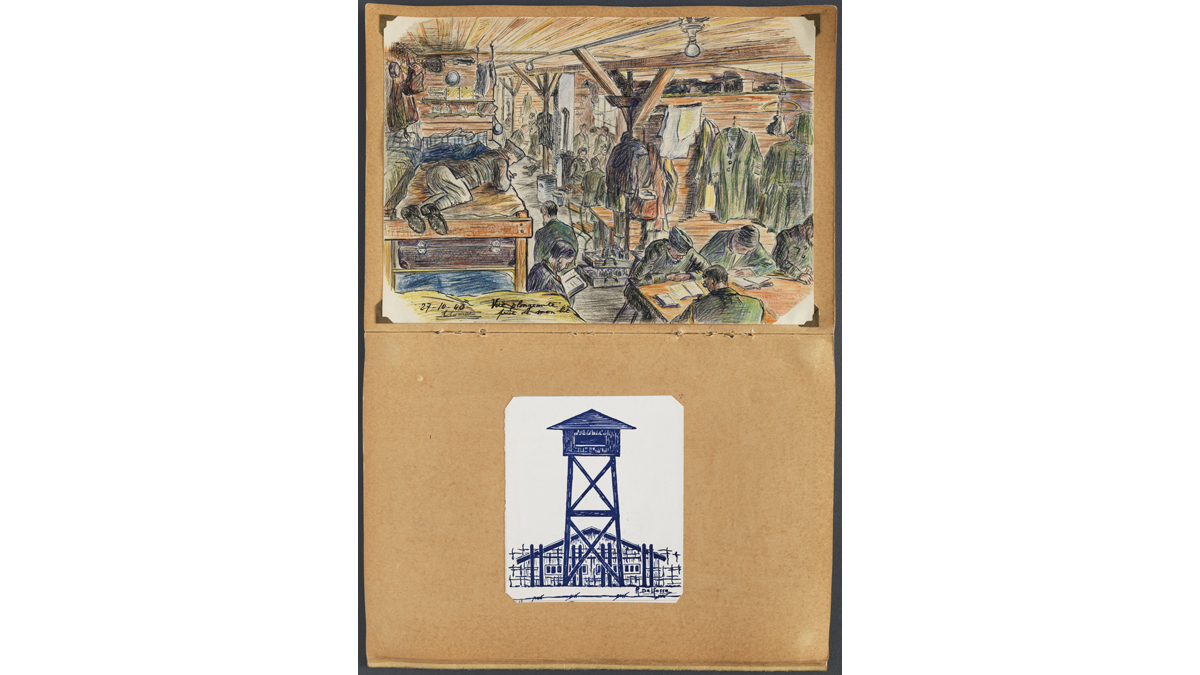

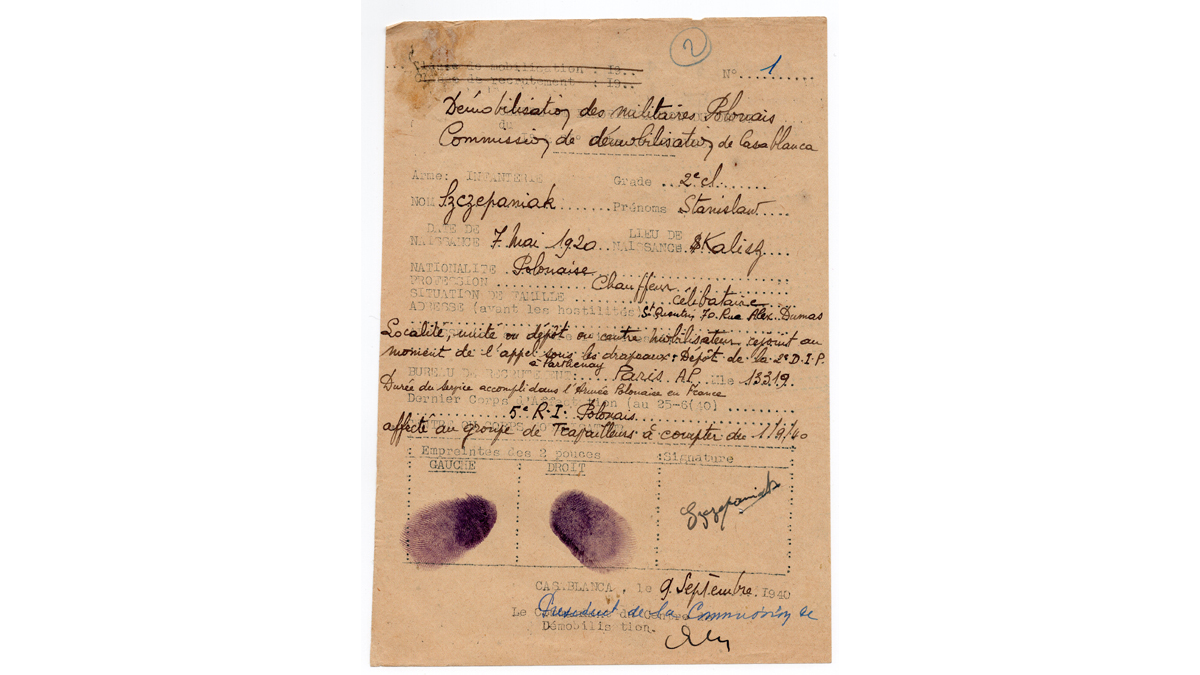

Au lendemain de la défaite, la France est divisée en différentes zones et les Français dispersés aux quatre coins du pays et à l'étranger. Après seulement 6 semaines de combats, 1,8 million de soldats sont faits prisonniers, ce qui constitue un véritable choc. Si la plupart sont envoyés en Allemagne (les officiers dans des Oflags, les autres dans des Stalags), ceux issus de l'empire colonial sont emprisonnés en France dans des Frontstalags pour ne pas, selon l'idéologie raciste nazie, « salir » le sol allemand.

Les troupes françaises et les Polonais du 45e corps d'armée qui ont traversé la frontière sont internés en Suisse.

Après avoir fui les combats et pris la route de l'exode, les populations évacuées sont autorisées à retourner chez elles à condition de se munir d'un certificat de rapatriement pour pouvoir franchir la ligne de démarcation, devenue une véritable frontière. La subdivision de la zone occupée en différentes entités et le rattachement des départements du Nord et du Pas-de-Calais au Commandement militaire de Bruxelles ajoutent à l'éclatement du pays.

Après presque vingt ans d'appartenance à la France, l'Alsace et la Moselle sont de fait rattachées au Reich dès le 24 juin avant d'être illégalement annexées en novembre. Les Allemands invitent fortement les Alsaciens et les Mosellans à regagner leurs foyers.

Ils créent à cet effet le « Elsassische Hilfsdienst » dont l'action s'inscrit dans l'effort de propagande de l'Allemagne. Considérés comme indésirables ou inassimilables, les juifs, les étrangers - naturalisés ou non - et de nombreux citoyens français sont expulsés.

Les prisonniers de guerre

Lorsqu'ils sont faits prisonniers de guerre, les soldats transitent par des camps de rassemblement puis des Frontstalags, avant d'être ensuite transférés dans des camps de prisonniers en Allemagne. Dans les camps, l'absence d'information contribue à l'émergence et la diffusion de rumeurs. Les Alsaciens et les Mosellans, ethniquement assimilés aux Allemands, sont rapidement libérés. À l'inverse, les troupes coloniales, victimes du racisme nazi, sont parfois massacrées dès leur capture comme la 3° compagnie du 25° régiment de tirailleurs sénégalais le 19 juin 1940 à Chasselay Montluzin. Le régime de Vichy élève les prisonniers en martyrs, victimes des errements de la 111° République.

À Londres, les prisonniers sont aussi exploités comme argument en faveur de la poursuite de la guerre.

Pull-over de prisonnier de guerre

Incorporé au 3e groupe du 404e régiment d’artillerie de DCA (défense contre aéronefs), Léon Hay est fait prisonnier le 18 juin 1940. Après un séjour en Frontstalag, il est interné au Stalag XI-B de Fallingbostel, où son pull est marqué des lettres « KG » pour Kriegsgefangener (« prisonnier de guerre »).

Paris, musée de l’Armée, inv. 998.1356. Don de M. Hay © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Marie Bruggeman

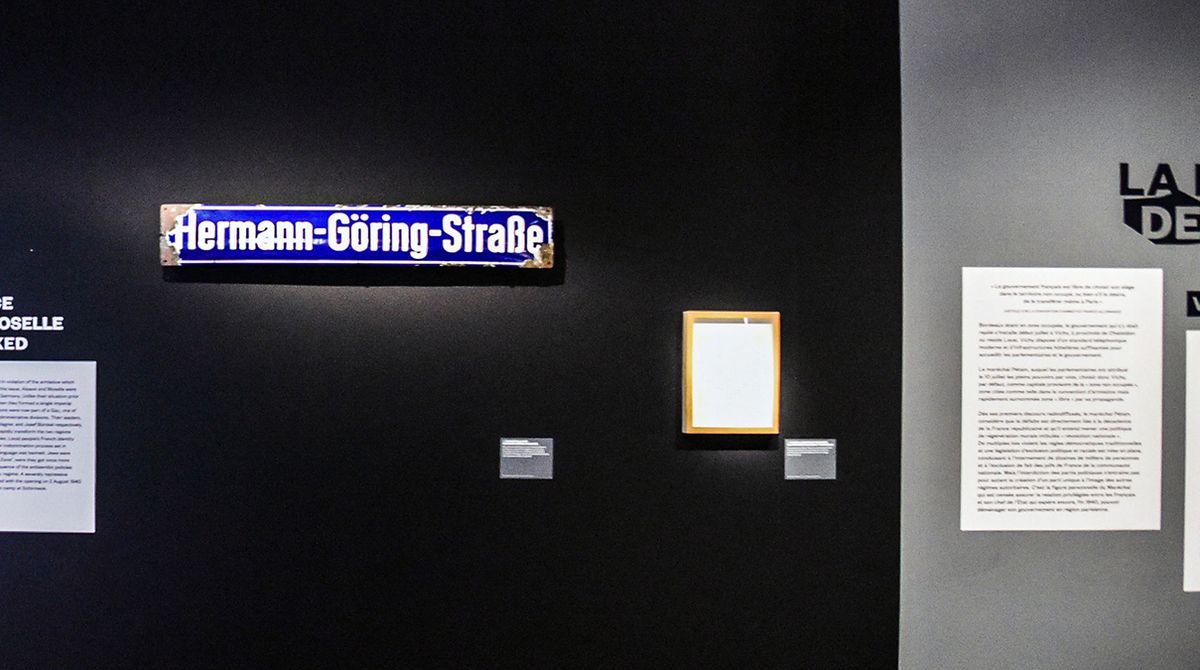

L'Alsace et la Moselle annexées

Dès juin 1940, et en violation des clauses de l'armistice muettes à ce sujet, l'Alsace et la Moselle sont annexées de fait par l'Allemagne. À la différence de leur situation d'avant novembre 1918, où elles formaient une unique « terre d'Empire », ces deux régions deviennent chacune une partie d'un « Gau », c'est-à-dire une des divisions administratives existantes du Reich.

Leurs dirigeants ou « Gauleiter », respectivement Robert Wagner et Josef Bürckel, souhaitent en faire très vite de véritables territoires nazis. Les populations subissent un processus de défrancisation et d'embrigadement. La langue française est interdite. Les juifs sont expulsés en zone non occupée où ils seront à nouveau exclus par la politique anti-juive du régime de Vichy. Un système répressif sévère est mis en place avec l'ouverture, dès le 2 août 1940, d'un camp de redressement nazi à Schirmeck.

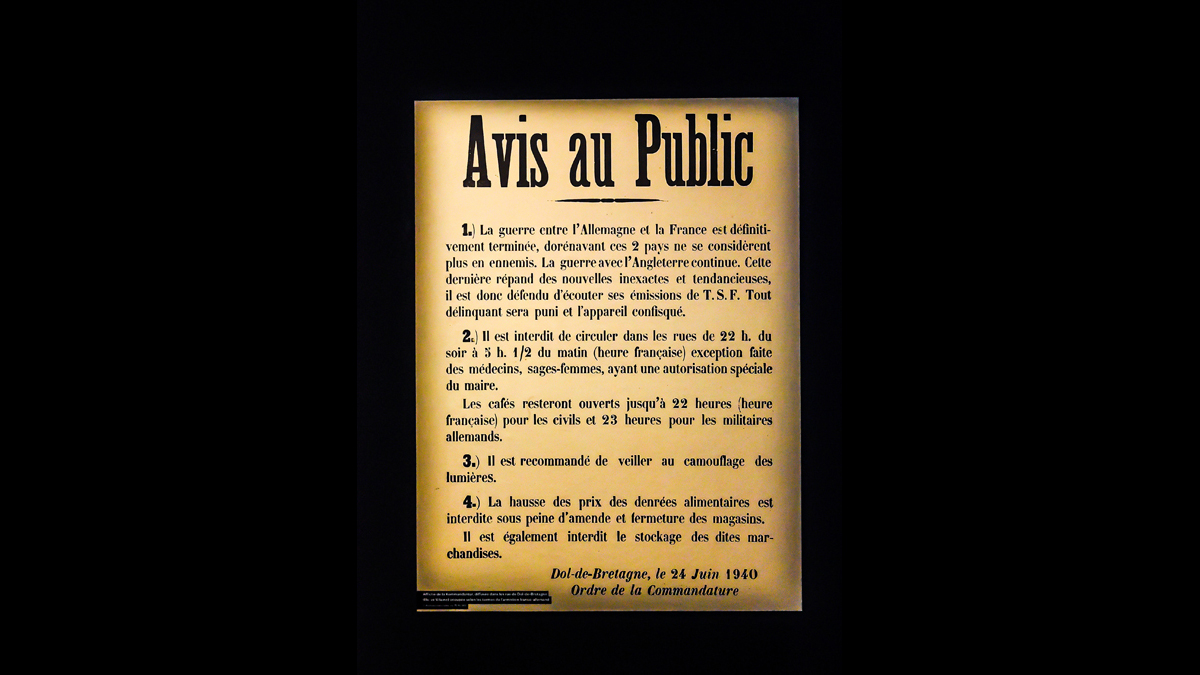

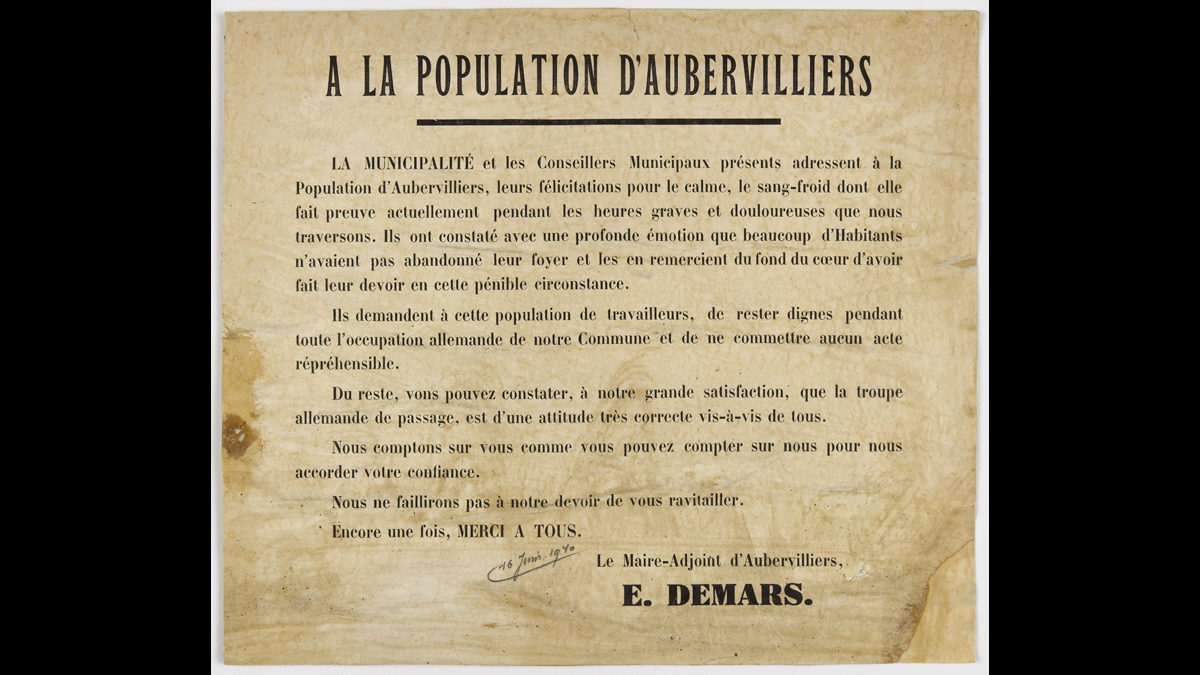

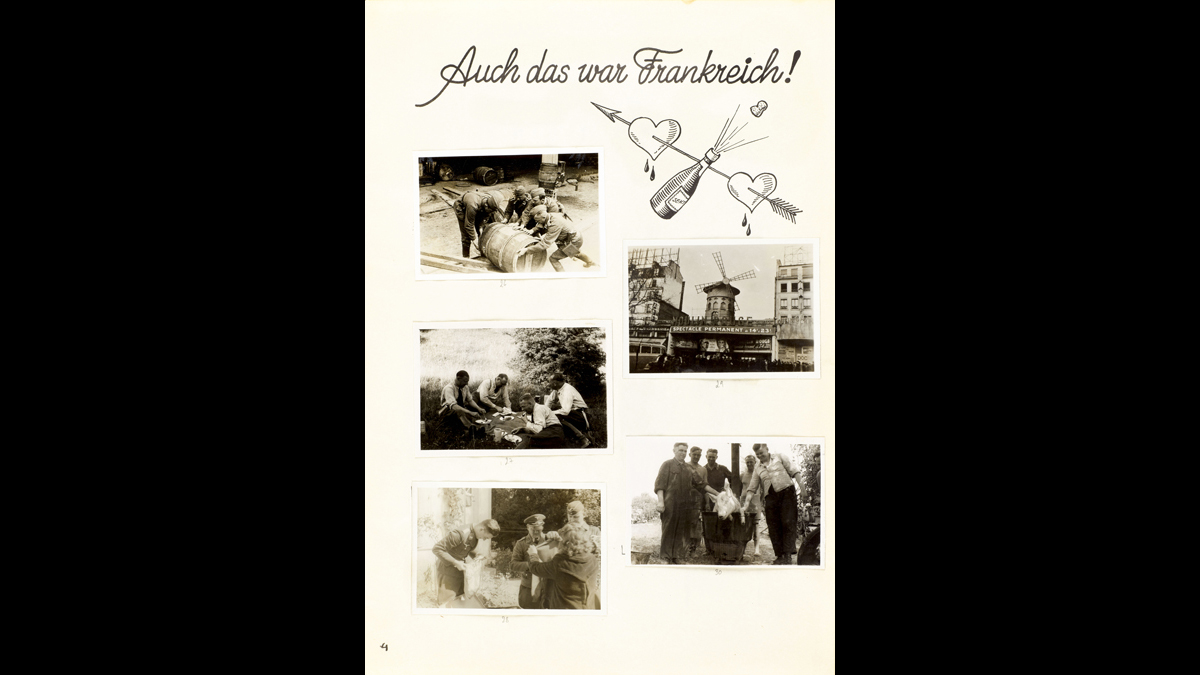

Section 6 : L'Allemagne sur le territoire métropolitain

« Pour assurer les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée sera occupé par les troupes allemandes. »

Cet article est explicite. En revanche, les modalités de cette occupation ne sont pas précisées et le tracé de la carte est approximatif. De fait, la zone « nord », soit 55 °/o du territoire métropolitain - occupé militairement et administrativement - fait l'objet de plusieurs traitements.

La zone « occupée », dite improprement zone « nord », comprend également toute la bande littorale atlantique, qui devient « zone interdite » en 1941. Est aussi « interdite » au retour des réfugiés une zone nord-est, de la Somme à la Bourgogne, sorte d'espace tampon entre l'Alsace-Moselle annexée et la zone occupée. Enfin, le Commandement militaire allemand en Belgique reçoit la gestion des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

L'armistice franco-italien du 24 juin prévoit la création d'une zone occupée italienne beaucoup plus modeste, 800 km2 et 28 000 habitants, situés à l'Est de la zone non occupée, et englobant, sinon de grandes villes, les fortifications de la ligne Maginot des Alpes.

La ligne de démarcation entre les deux zones coupe 13 départements, et le Reich en fait une frontière non seulement politique, mais aussi sociale et économique, le transport de ressources entre les deux zones étant interdit.

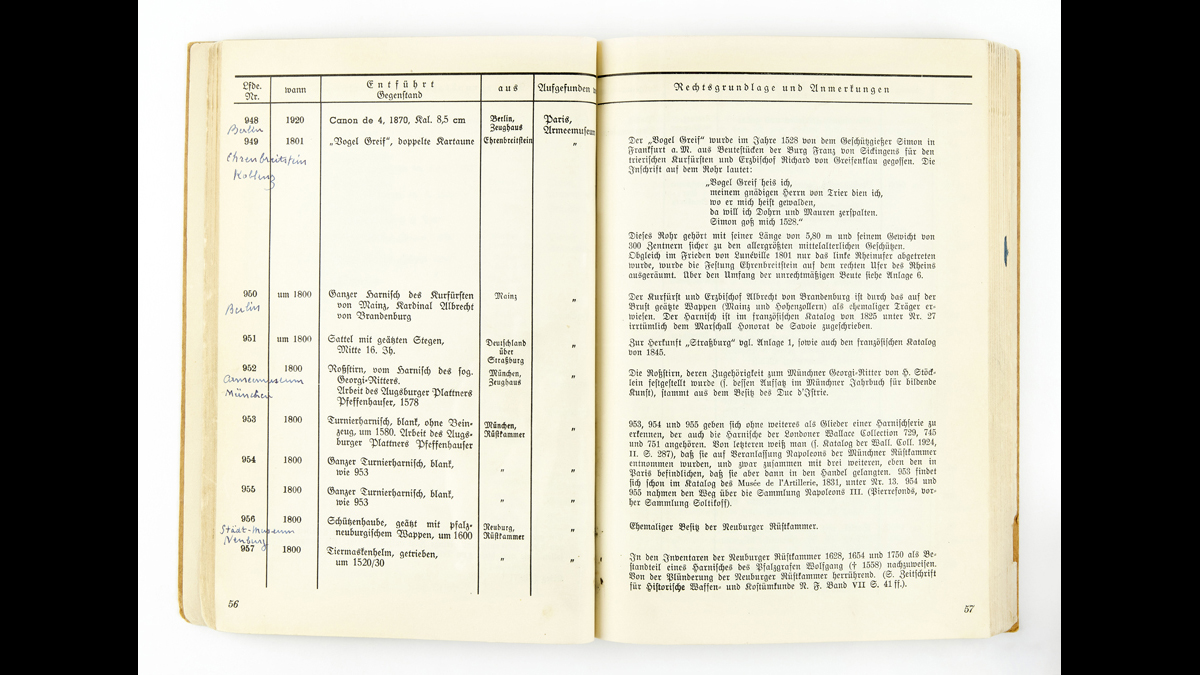

L'Occupation allemande

En théorie, la France reste souveraine sur tout le territoire. Dans les faits, la zone occupée, dirigée par le commandement militaire en France (Militärbefehlshaber in Frankreich ou MbF) qui siège à l'hôtel Majestic à Paris, exerce le pouvoir exécutif, surveille l'administration française, et assure l'exploitation économique du pays ainsi que le maintien de l'ordre.

Otto Abetz, ambassadeur d'Allemagne en France devient l'interlocuteur principal de Pierre Laval dans la politique de collabo ration. Enfin, la Commission d'armistice de Wiesbaden, chargée de vérifier l'exécution des clauses de l'armistice, sert plutôt d'outil pour adapter l'économie française aux besoins du Reich. À ces trois instances s'ajoutent une multitude d'autres, aux conceptions et compétences parallèles, comme la SS de Himmler, qui envoie à Paris une équipe de la Sipo-SD (surnommée Gestapo selon un raccourci inapproprié).

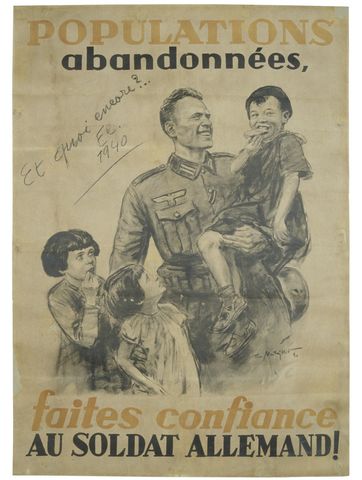

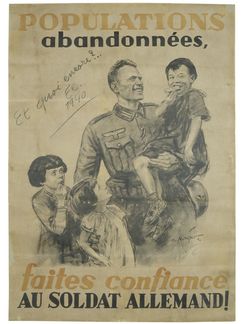

Affiche « Populations abandonnées, faites confiance au soldat allemand ! »

Paris, musée de l’Armée, inv. 2014.0.370 © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / image musée de l'Armée

Cette affiche réalisée par Théo Matejko est la première produite en France par l’Allemagne dès la fin juin 1940. Elle s’inscrit dans la propagande nazie de dédiabolisation du soldat allemand auprès de la population en zone occupée. Le graffiti écrit au charbon est un exemple des premières résistances contre l’occupant.

Conseils à l'occupé

Jean Texier (1888-1957) est l'auteur de ces Conseils à l'occupé, 33 au total, imprimés en août 1940 sous forme de brochure. Avec son ton ironique et cet air de connivence avec le lecteur qu'il tutoie, il est à l'origine d'une des premières brochures clandestines de l'Occupation.

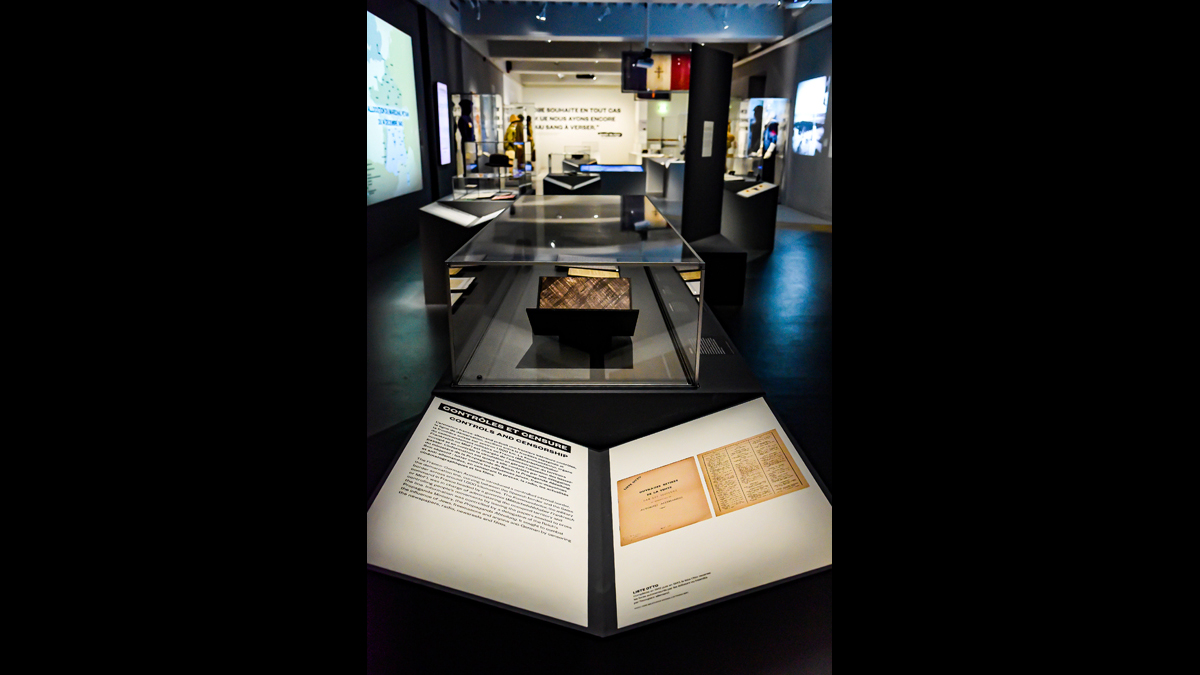

Contrôle et censure

L'armistice franco-allemand prévoit une frontière intérieure contrôlée, la ligne de démarcation, oscillant entre la frontière espagnole et la frontière suisse sur environ 1 000 km. La Kommandantur, organe du commandement militaire en France (Militärbefehlshaber in Frankreich ou MbF) est chargée de l'administration du territoire occupé et en contrôle la circulation en gérant l'obtention des laissez passer. L'information est quant à elle contrôlée par une délégation du ministère de la Propagande du Reich, la Propaganda Abteilung.

Son objectif: lutter contre les influences juives, franc-maçonnes et anti-allemandes, en censurant la presse, la radio, les actualités cinématographiques et les films.

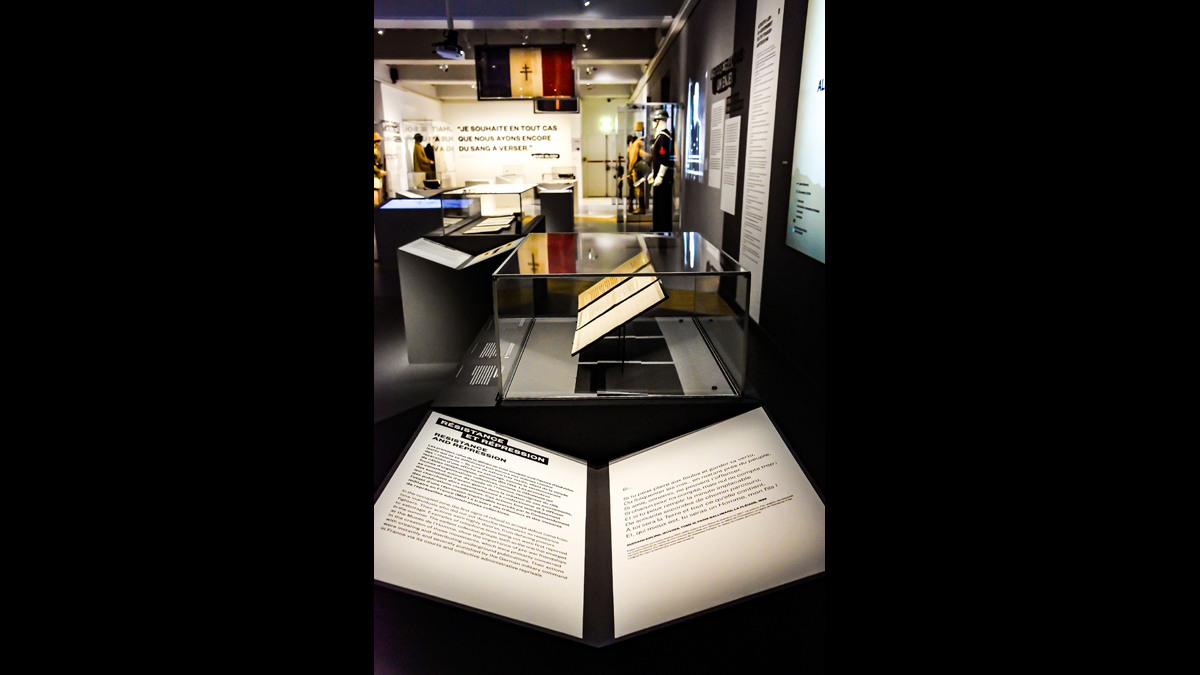

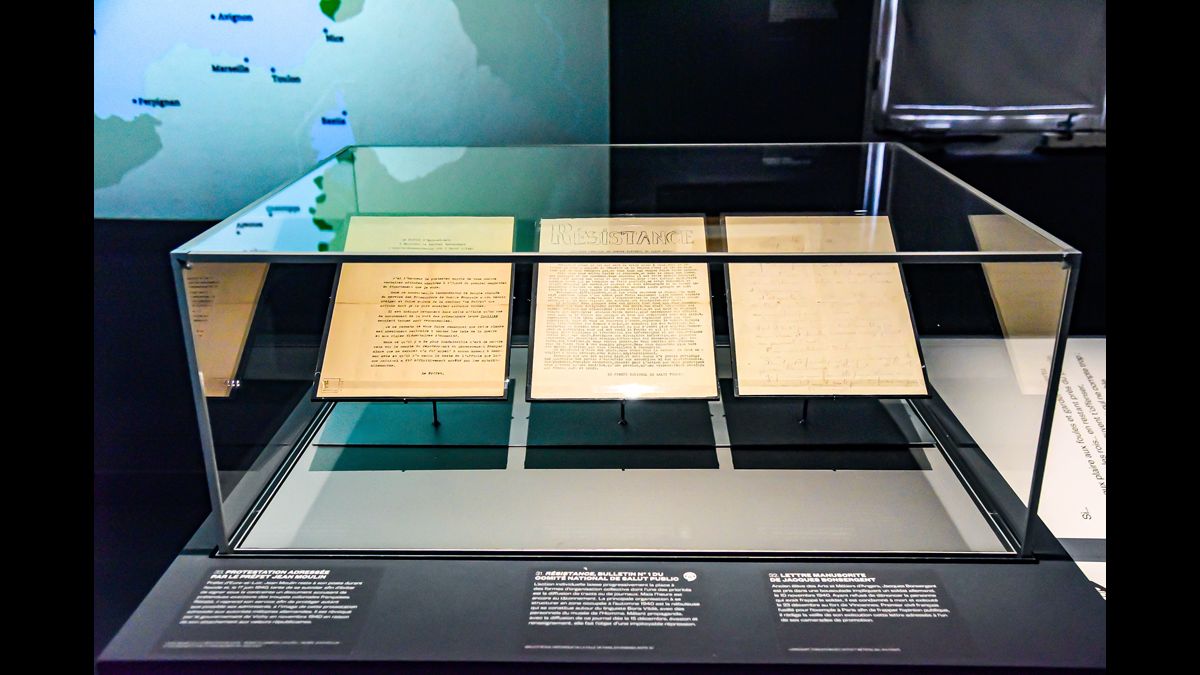

Résistance et répression

Les premiers refus de la défaite en zone occupée sont l'œuvre d'individus isolés qui ne se définissent pas encore eux-mêmes comme des « résistants ». Ils sont de nature très variée, allant de la simple lacération d'une affiche au sabotage, comme le sectionnement de câbles téléphoniques, attestés dès l'été.

Les premières formes d'organisations collectives, comme la nébuleuse qui se constitue autour du musée de l'Homme, témoignent du rôle des sociabilités d'avant-guerre dans la création de ces mouvements, qui cherchent alors essentiellement à confectionner et à diffuser des publications clandestines. Ces actions font immédiatement l'objet d'une répression impitoyable exercée par le Commandement militaire en France (MbF) à travers ses tribunaux et des mesures de représailles administratives collectives.

Section 7 : La France de Vichy

« Le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé, ou bien s'il le désire, de le transférer même à Paris. »

Bordeaux étant en zone occupée, le gouvernement qui s'y était replié s'installe début juillet à Vichy, à proximité de Chateldon où réside Laval. Vichy dispose d'un standard téléphonique moderne et d'infrastructures hôtelières suffisantes pour accueillir les parlementaires et le gouvernement.

Le maréchal Pétain, auquel les parlementaires ont attribué le 10 juillet les pleins pouvoirs par vote, choisit donc Vichy, par défaut, comme capitale provisoire de la « zone non occupée », zone citée comme telle dans la convention d'armistice mais rapidement surnommée zone « libre » par sa propagande.

Dès ses premiers discours radiodiffusés, le maréchal Pétain considère que la défaite est directement liée à la décadence de la France républicaine et qu'il entend mener une politique de régénération morale intitulée « révolution nationale ».

De multiples lois violent les règles démocratiques traditionnelles et une législation d'exclusion politique et raciale est mise en place, conduisant à l'internement de dizaines de milliers de personnes et à l'exclusion de fait des juifs de France de la communauté nationale. Mais l'interdiction des partis politiques n'entraîne pas pour autant la création d'un parti unique à l'image des autres régimes autoritaires.

C'est la figure personnelle du Maréchal qui est censée assurer la relation privilégiée entre les Français et son chef de l'État qui espère encore, fin 1940, pouvoir déménager son gouvernement en région parisienne.

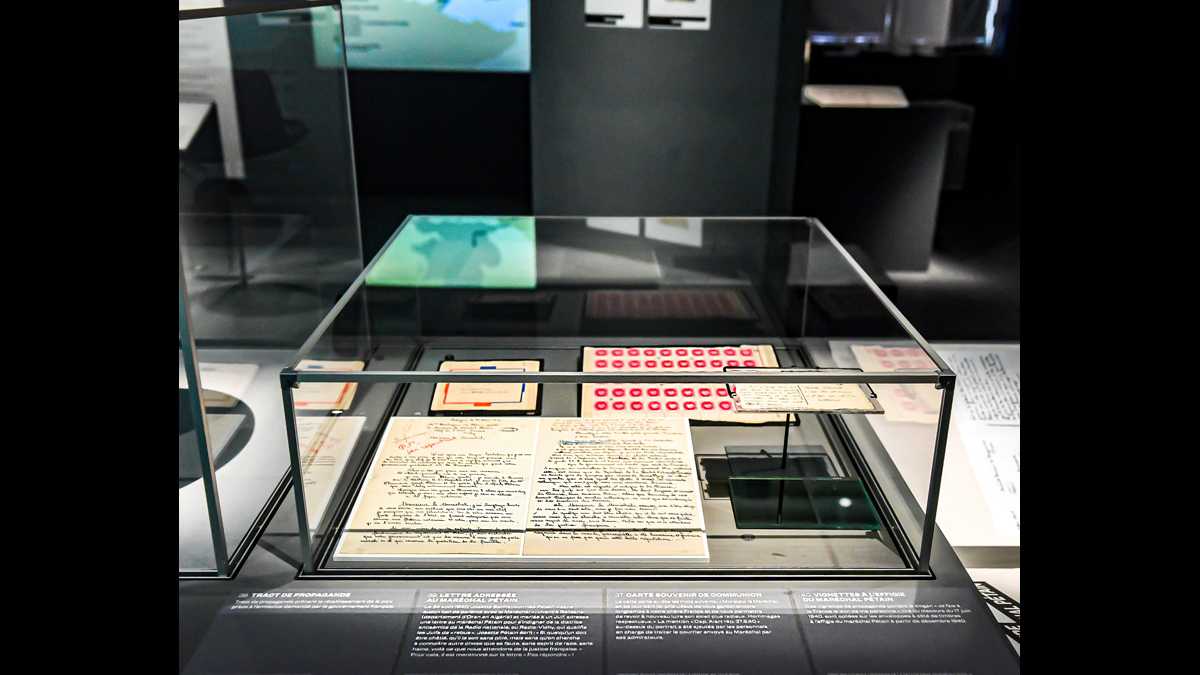

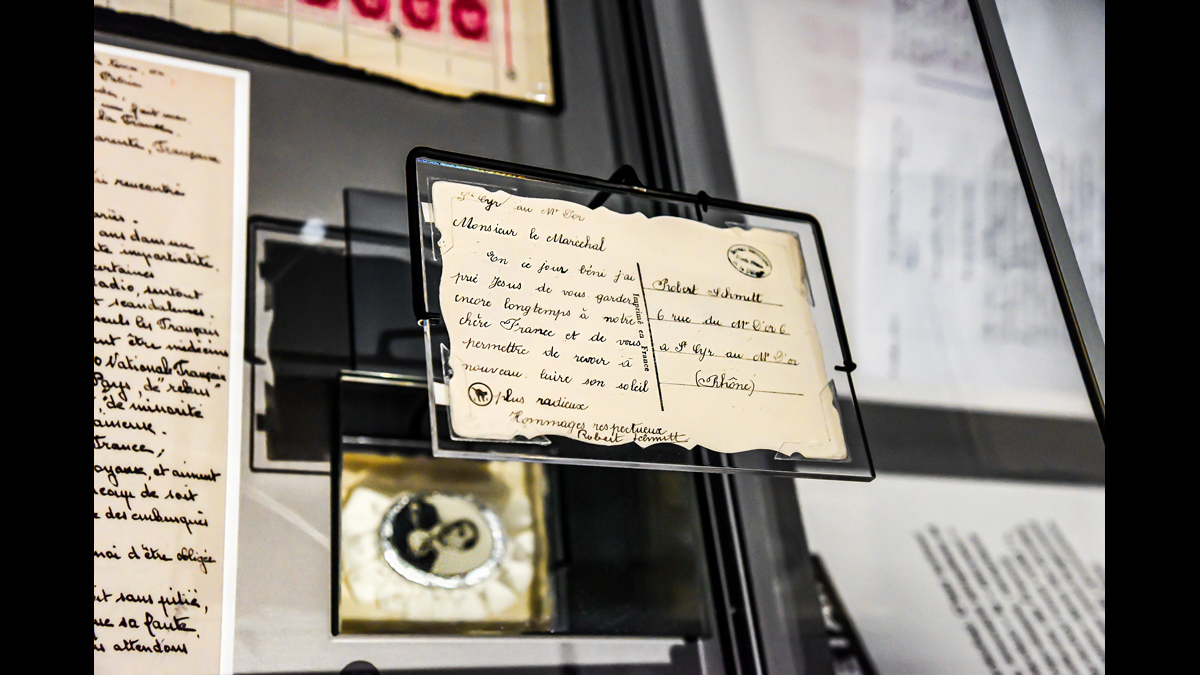

La Figure du Maréchal Pétain

La « France de Vichy » est d'abord celle du Maréchal. C'est autour de sa personne que s'organise une propagande, souvent simpliste et paternaliste, qui fait de l'ancien « vainqueur de Verdun » le « sauveur » de la France et des Français.

Son portrait, omniprésent, remplace les symboles républicains et l'ensemble des enfants de France sont incités à écrire au Maréchal au son de « Maréchal nous voilà ! », la nouvelle chanson à sa gloire chantée tous les matins dans les écoles. Des biographies et des recueils de ses écrits et messages sont largement diffusés et tous les fonctionnaires doivent, sous peine de révocation, un serment personnel de fidélité à l'encontre du chef de l'État.

Portrait du maréchal Pétain en tapisserie d’Aubusson

Paris, musée de l’Armée, inv. 2013.34.208. Saisie de la Direction des Domaines de l’État © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Anne-Sylvaine Marre-Noël

Présenté comme le sauveur de la France, le maréchal Pétain fait l’objet d’un véritable culte autour de sa personne. Il reçoit en hommage des cadeaux provenant de tous les corps de métiers, d’artistes, d’artisans, de prisonniers de guerre, d’anciens combattants, des Chantiers de la jeunesse et de la population.

Composition française dictée pour la rentrée des classes, le 9 octobre 1940

Source : Archives nationales (France)

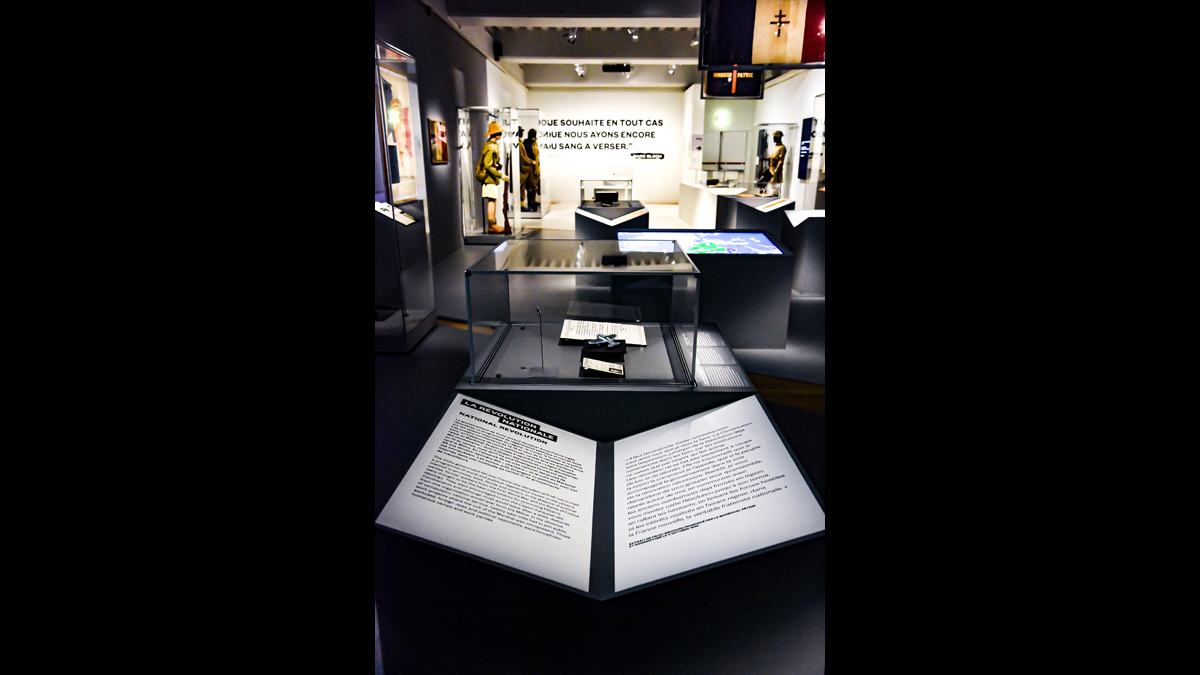

La révolution nationale

Le gouvernement de Vichy entend inculquer à une France jugée décadente un programme de régénération politique et morale basé sur les valeurs supposées du régime : le travail, la famille et la patrie. Les anciens combattants de 14-18 et ceux de la campagne de France sont, en l'absence de partis politiques, censés être les meilleurs relais du Maréchal. Ils sont incités à rejoindre une "Légion française des combattants" dont la plupart des membres vont se désolidariser au fil du temps, mais dont les plus fanatiques formeront plus tard la Milice.

En l'absence de service national, les jeunes de 20 ans doivent rejoindre des "chantiers" où le culte du Maréchal est omniprésent. Les exclus, juifs étrangers ou politiques, sont eux internés dans une multitude de camps et de groupements de travailleurs.

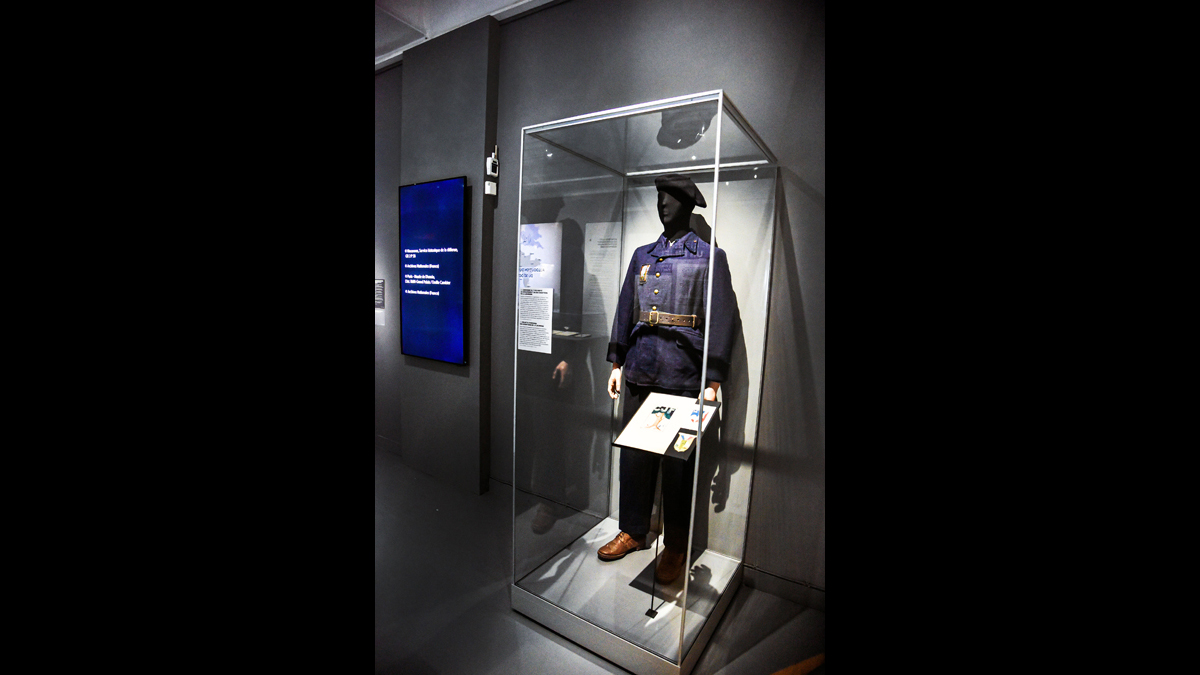

Uniforme du type porté au groupement 38 des Chantiers de la jeunesse

Collection Fabrice Mainier-Schall © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier

Sous le commandement du général de La Porte du Theil, les Groupements de jeunesse sont nés officiellement, le 1er août 1940, de la nécessité d’encadrer les contingents des classes 39/3 et 40/1 mobilisés en juin 1940 (près de 90 000 hommes) mais non incorporés dans l’armée suite à l’armistice du 22 juin. Implantés uniquement en zone non occupée et en Afrique du Nord, les Chantiers y effectuent des travaux d’intérêt général.

Extrait de fin du discours prononcé par le Maréchal Pétain et radiodiffusé le 11 octobre 1940

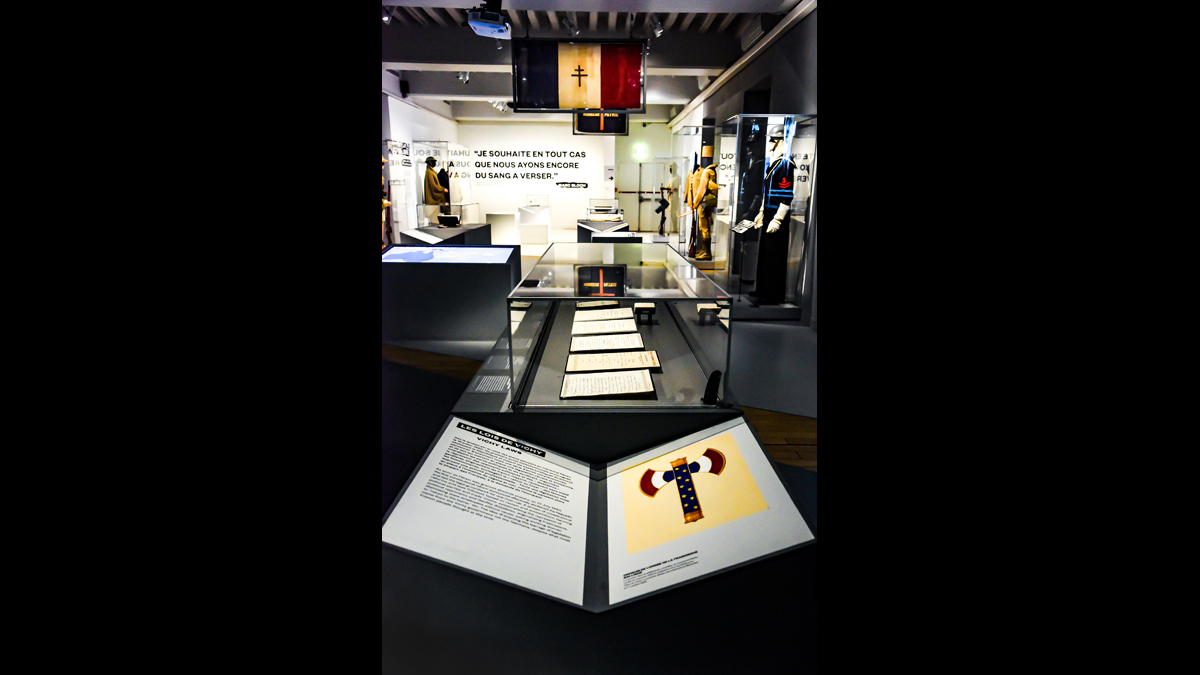

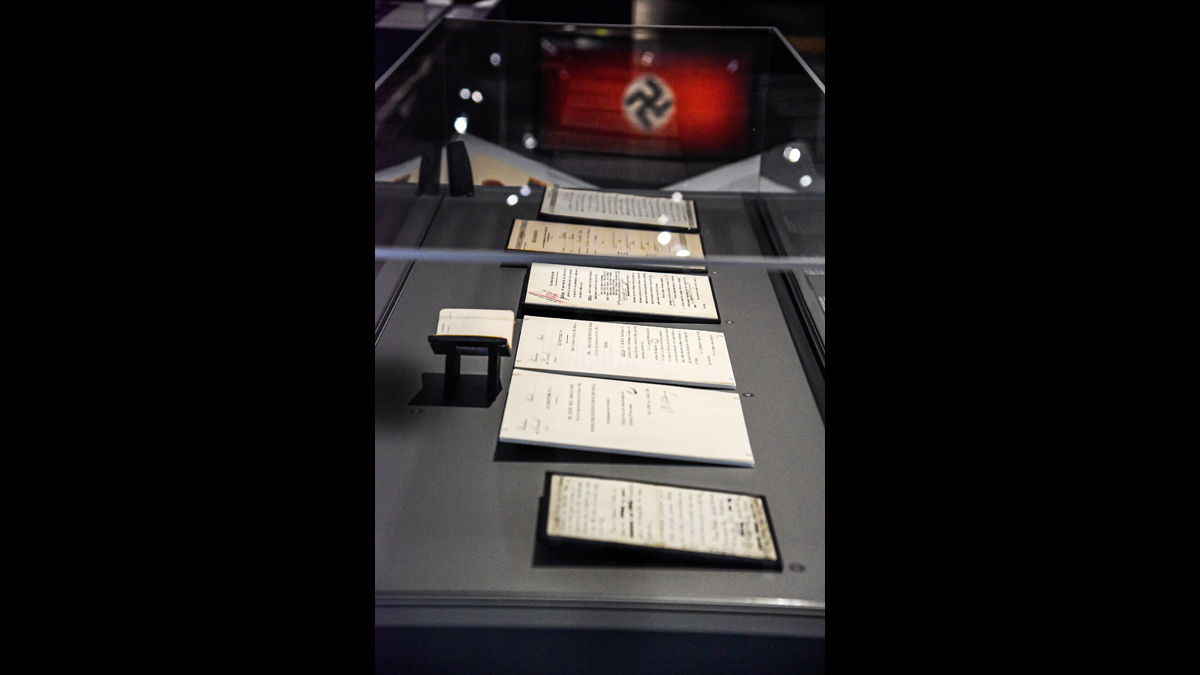

Les lois de Vichy

Dès le lendemain du vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940, les premiers actes constitutionnels promulgués abolissent la République et posent les bases juridiques du pouvoir personnel.

S'ensuivent toute une série d'actes constitutionnels et de lois qui mettent en place une législation raciste et antisémite, interdisent les partis politiques et les syndicats, organisent la répression des opposants politiques et des « dissidents » gaullistes, stigmatisent les francs-maçons, révoquent sans motif les fonctionnaires, envisagent le « retour au foyer » des femmes exerçant une activité professionnelle...

Toute une législation mise en place à l'initiative du régime et non, comme le pensent alors la plupart des Français, à la demande de l'occupant.

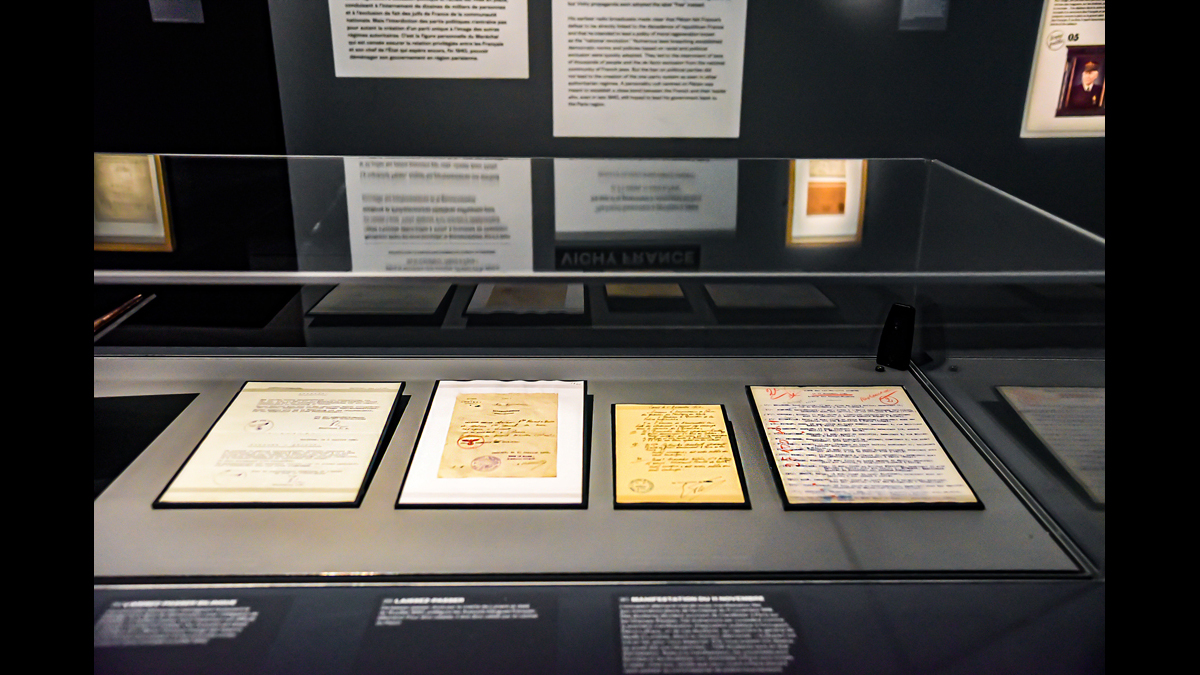

Actes dits "Lois" du « Gouvernement de l'état français » adoptés en 1940

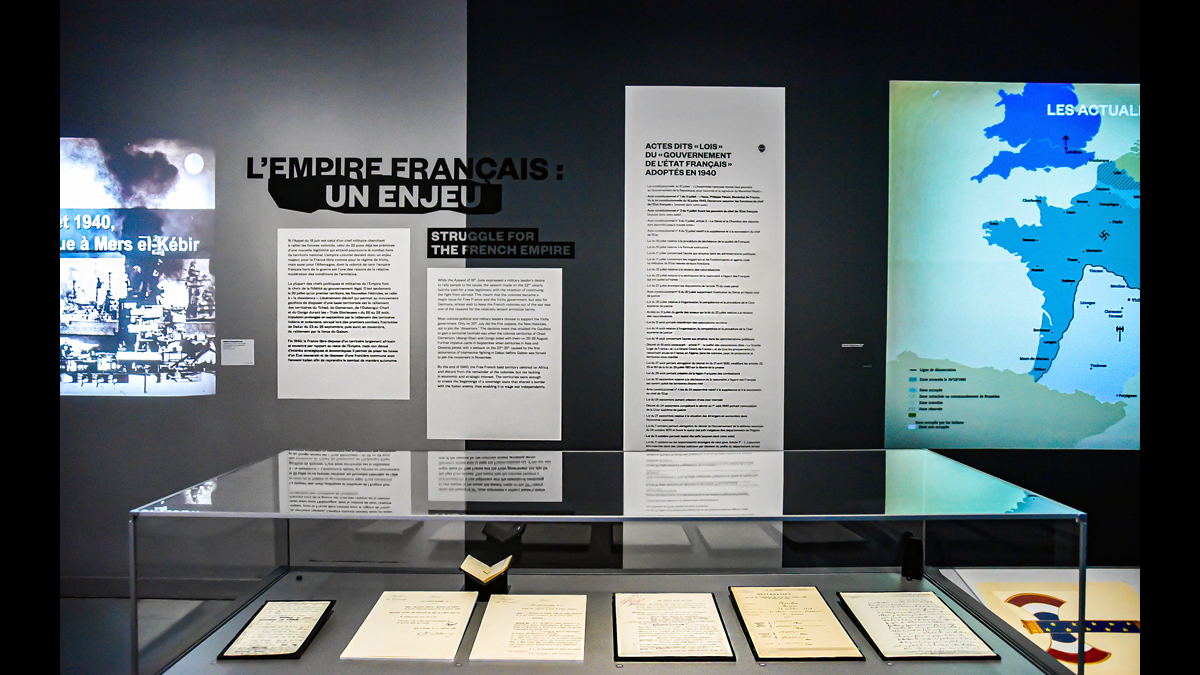

Section 8 : L'Empire français, un enjeu

Si l'Appel du 18 juin est celui d'un chef militaire cherchant à rallier les bonnes volontés, celui du 22 pose déjà les prémices d'une nouvelle légitimité qui entend poursuivre le combat hors du territoire national.

L'empire colonial devient donc un enjeu majeur, pour la France libre comme pour le régime de Vichy, mais aussi pour l'Allemagne, dont la volonté de tenir l'empire français hors de la guerre est l'une des raisons de la relative modération des conditions de l'armistice.

La plupart des chefs politiques et militaires de l'Empire font le choix de la fidélité au gouvernement légal. C'est seulement le 20 juillet qu'un premier territoire, les Nouvelles-Hébrides, se rallie à « la dissidence ». L'événement décisif qui permet au mouvement gaulliste de disposer d'une base territoriale est le ralliement des territoires du Tchad, du Cameroun, de l'Oubangui-Chari et du Congo durant les « Trois Glorieuses » du 26 au 28 août.

Impulsion prolongée en septembre par le ralliement des territoires indiens et océaniens, enrayé lors des premiers combats fratricides de Dakar du 23 au 25 septembre, puis suivi, en novembre, du ralliement par la force du Gabon.

Fin 1940, la France libre dispose d'un territoire largement africain et excentré par rapport au reste de l'Empire, mais non dénué d'intérêts stratégiques et économiques. Il permet de poser les bases d'un État souverain et de disposer d'une frontière commune avec l'ennemi italien afin de reprendre le combat de manière autonome.

L'empire français en 1940

© 2020 Musée de l'Armée - CIC - Eclectic

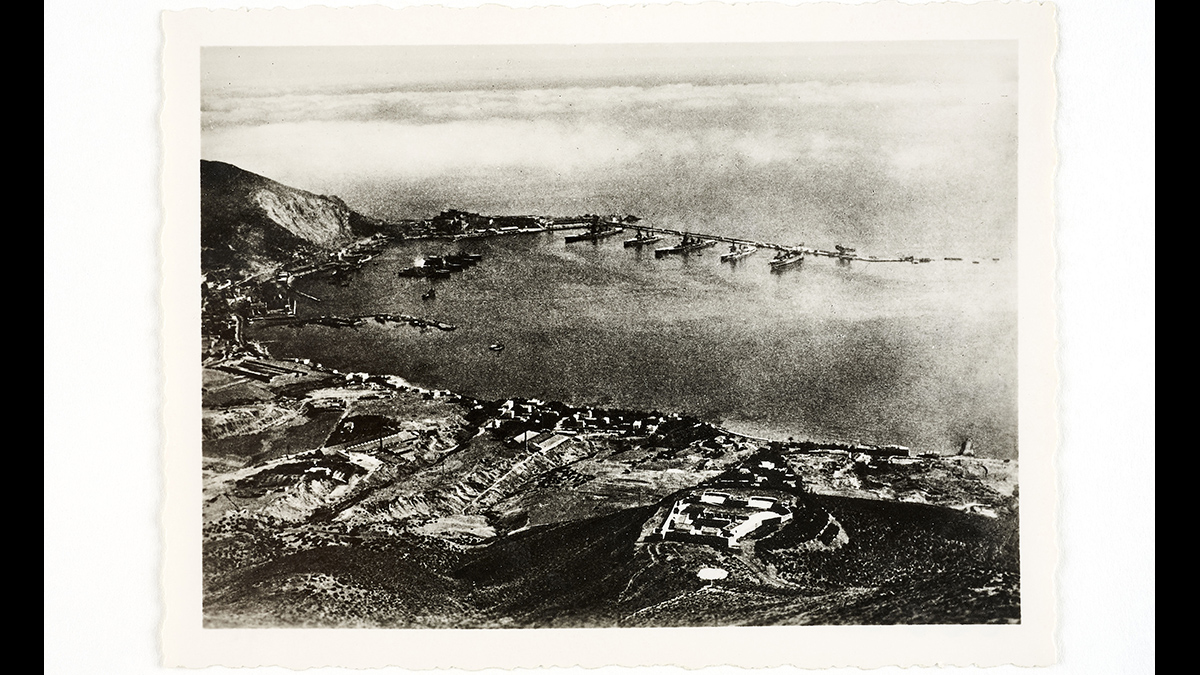

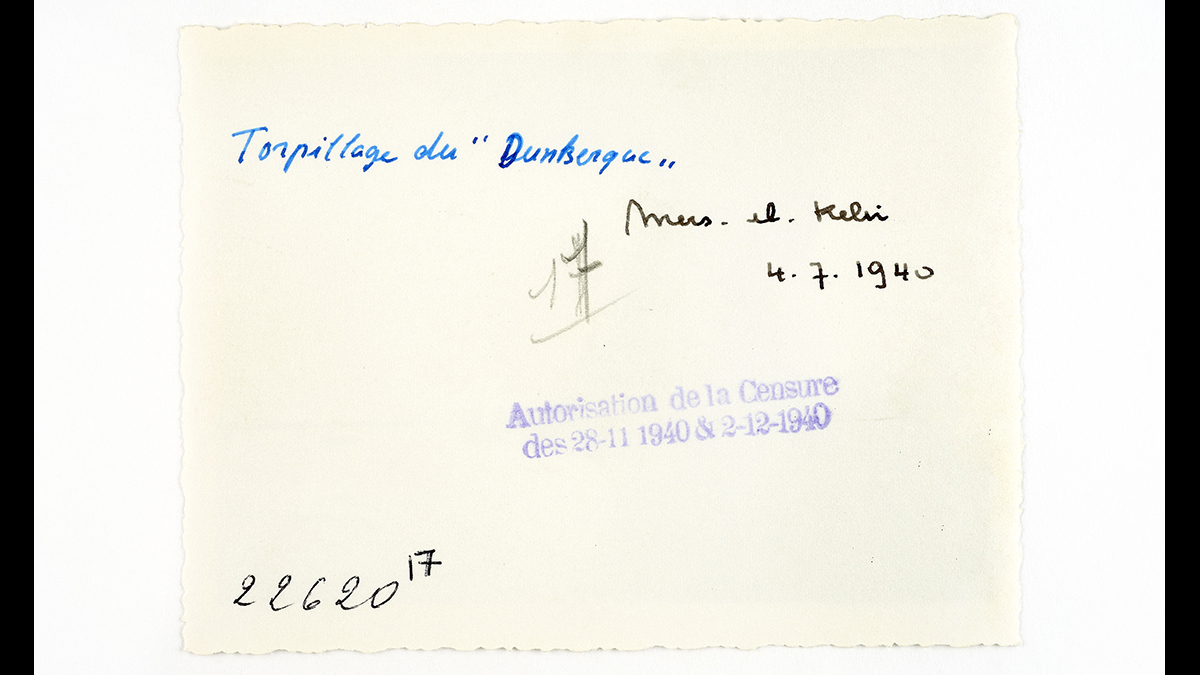

Neutralisation de la flotte

Fin juin 1940, la flotte française, presque intacte, s'est repliée face à l'avance allemande, mais les conventions d'armistices prévoient son désarmement dans ses ports d'origines.

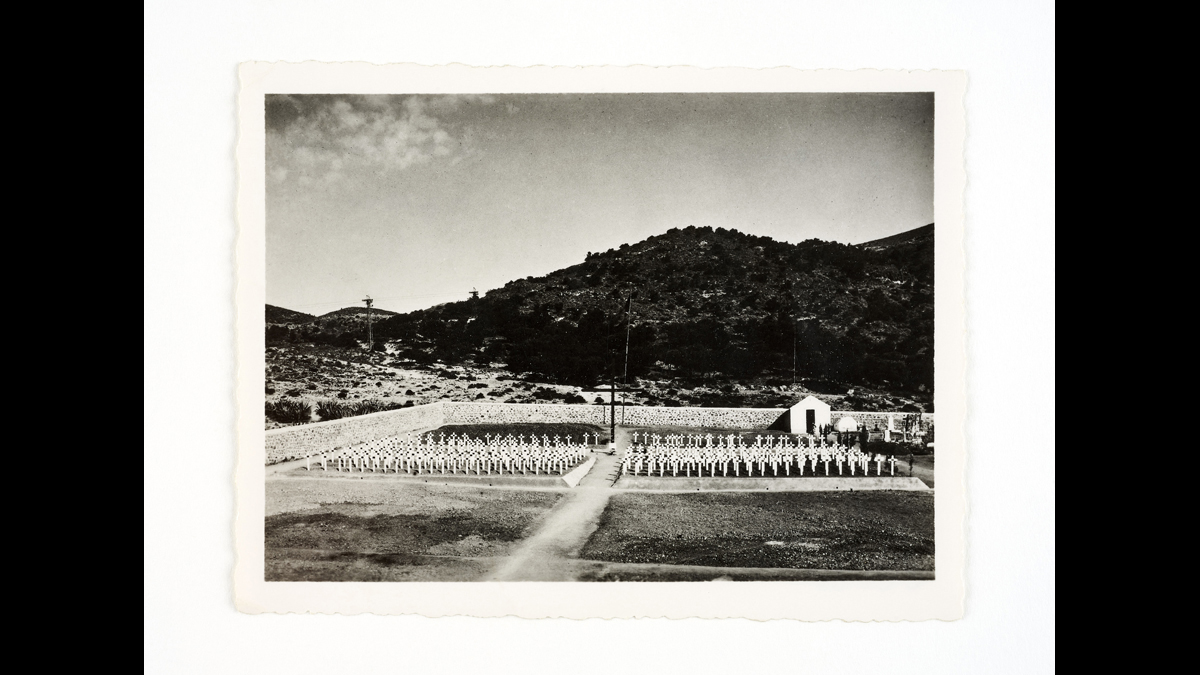

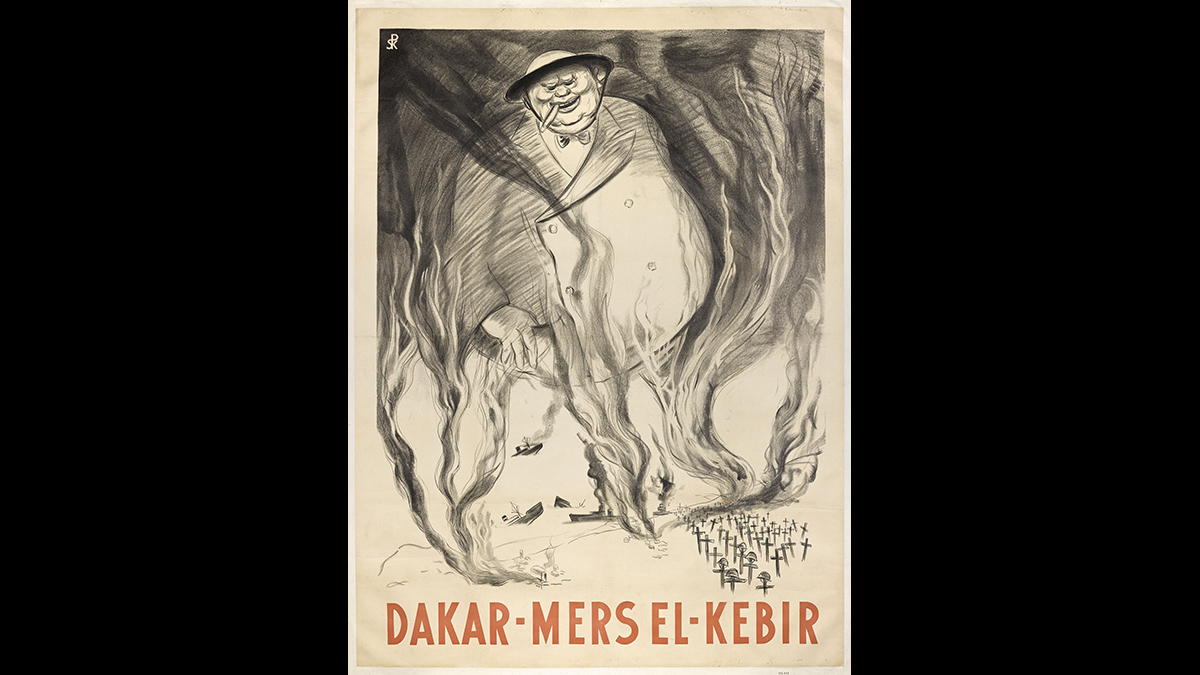

Le 3 juillet, afin d'être sûr de ne pas voir les navires français tomber un jour aux mains des Allemands, Churchill ordonne ce qu'il nommera la plus odieuse de ses décisions : la saisie des navires de guerre français dans les ports britanniques et le massacre de la flotte repliée en Algérie dans la rade de Mers el-Kébir.

Ce drame, qui fait 1300 victimes françaises, est un choc supplémentaire pour les Français. Très utilisée par les propagandes allemandes et pétainistes, cette tragédie est aussi perçue comme la volonté farouche des Britanniques de continuer la guerre quel qu'en soit le prix.

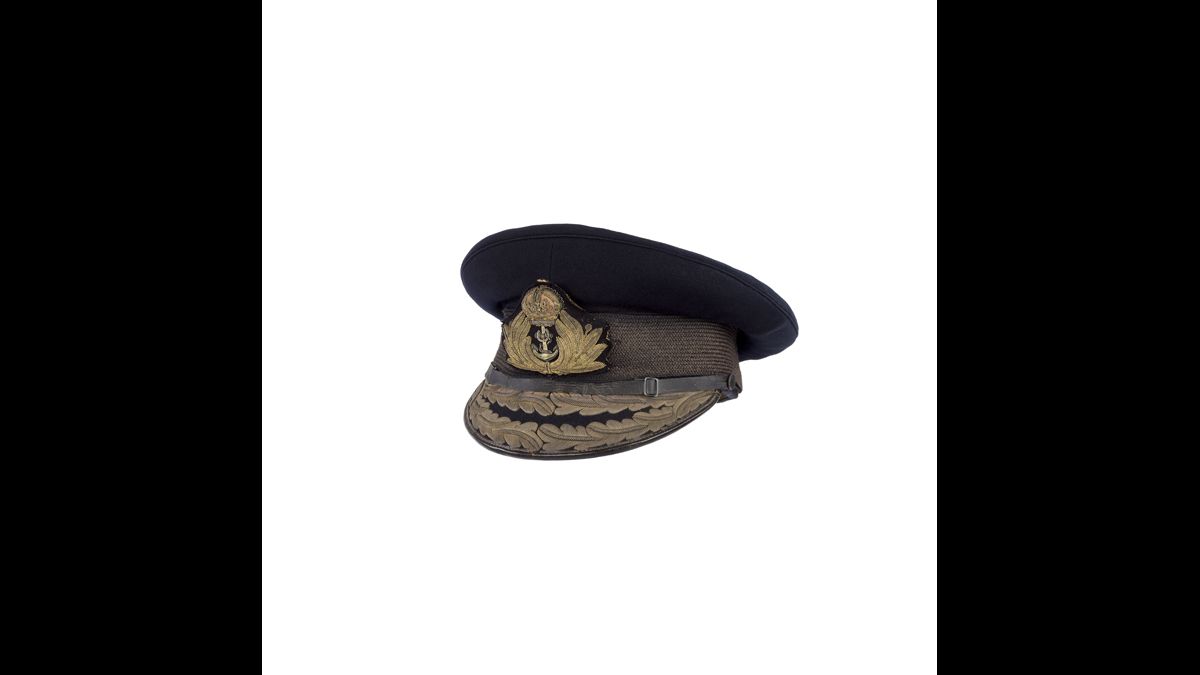

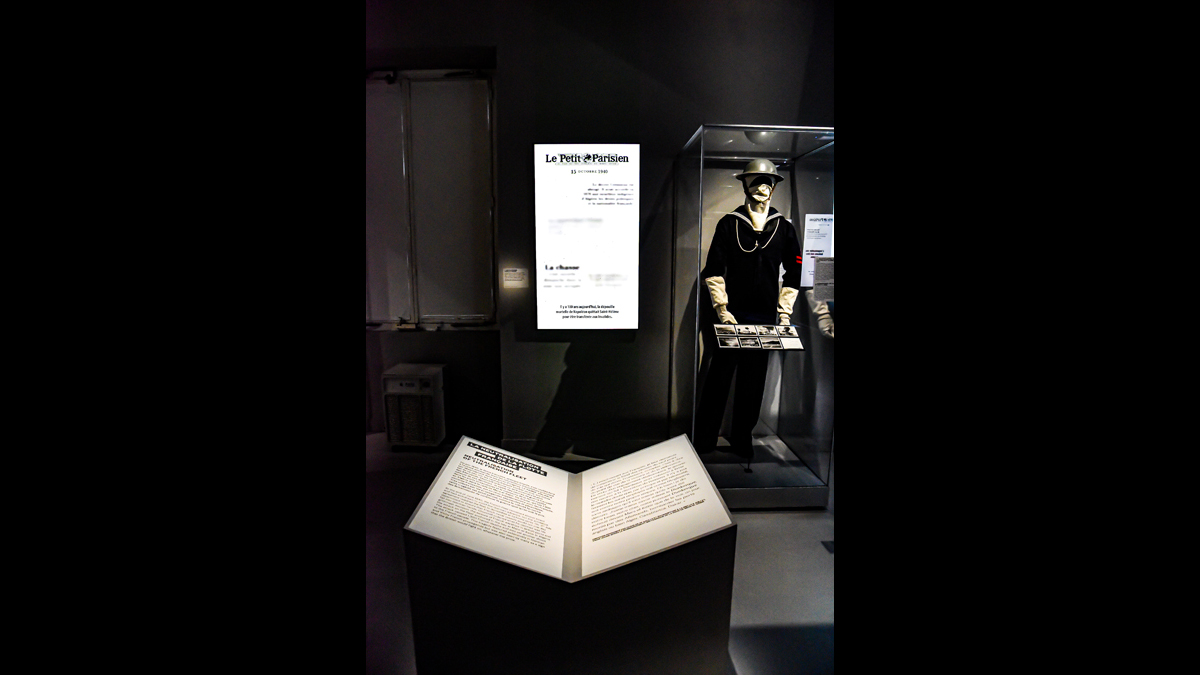

Quartier-maître, canonnier pointeur de 1re classe de la Royal Navy

Paris, musée de l'Armée, inv. Ha 68 © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / image musée de l'Armée

Le 3 juillet 1940 débute l’opération Catapult, lancée Churchill pour empêcher que la flotte française de haute mer ne tombe entre les mains des Allemands ou des Italiens. À Mers el-Kébir, l’amiral Somerville envoie un ultimatum au vice-amiral Gensoul lui proposant soit de suivre les Anglais, soit de se réfugier dans les Antilles ou aux États-Unis, soit de se saborder. Finalement, les navires anglais ouvrent le feu et 1 295 marins français sont tués, dont près de mille sur le Bretagne.

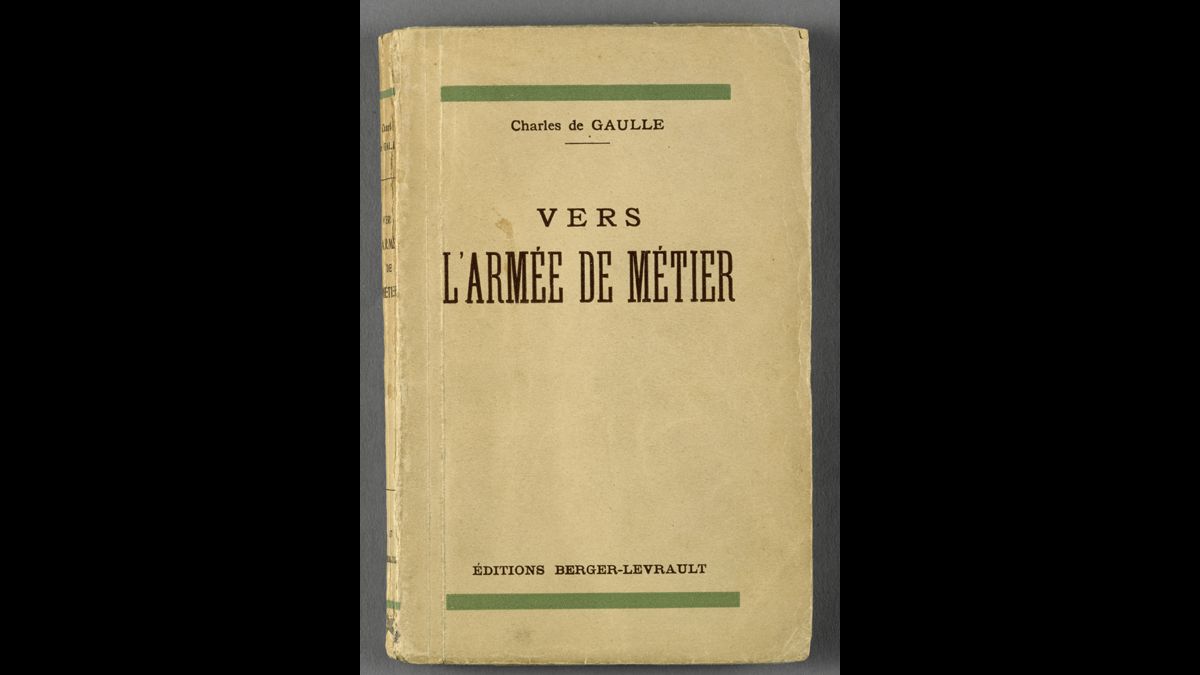

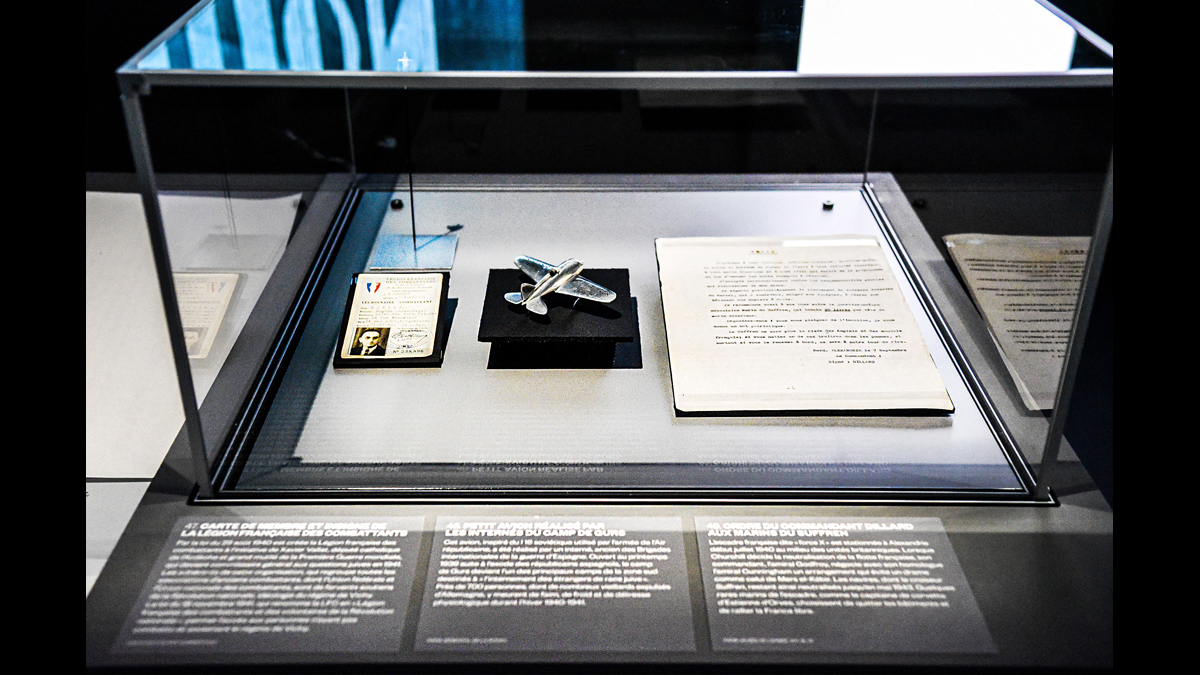

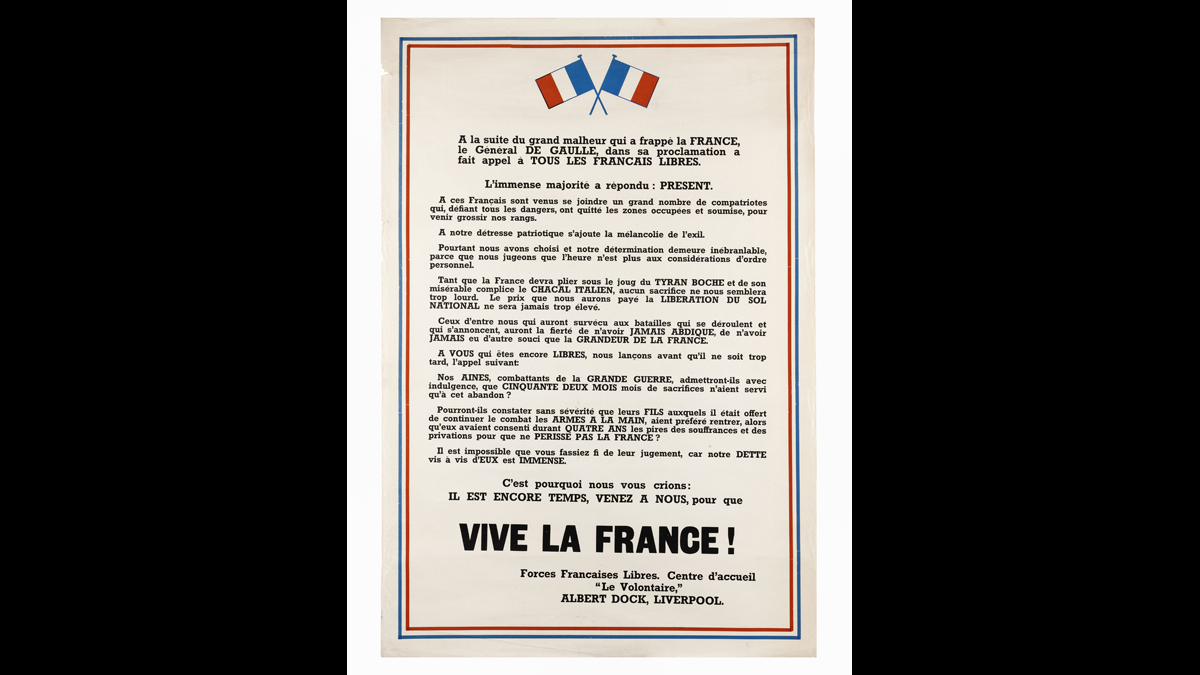

Rejoindre la France libre

Pour de Gaulle, « il n'y a pas de France sans épée ». La poursuite des combats par la France libre est liée à sa capacité à rassembler des troupes. Outre les soldats issus des territoires ralliés d'Afrique et d'Océanie, et quelques rares unités constituées, comme les légionnaires de la 13e DBLE, la France libre poursuit le combat grâce au ralliement individuel de volontaires.

Hommes et femmes de toutes origines, religions et classes sociales, les Français libres sont pour la plupart des jeunes (25 ans d'âge moyen) dont la première motivation est le patriotisme. Exilés ayant volontairement choisi d'être des hors-la-loi aux yeux de la justice de Vichy, ils vont maintenir la France dans la guerre sur terre, sur les mers et dans les airs.

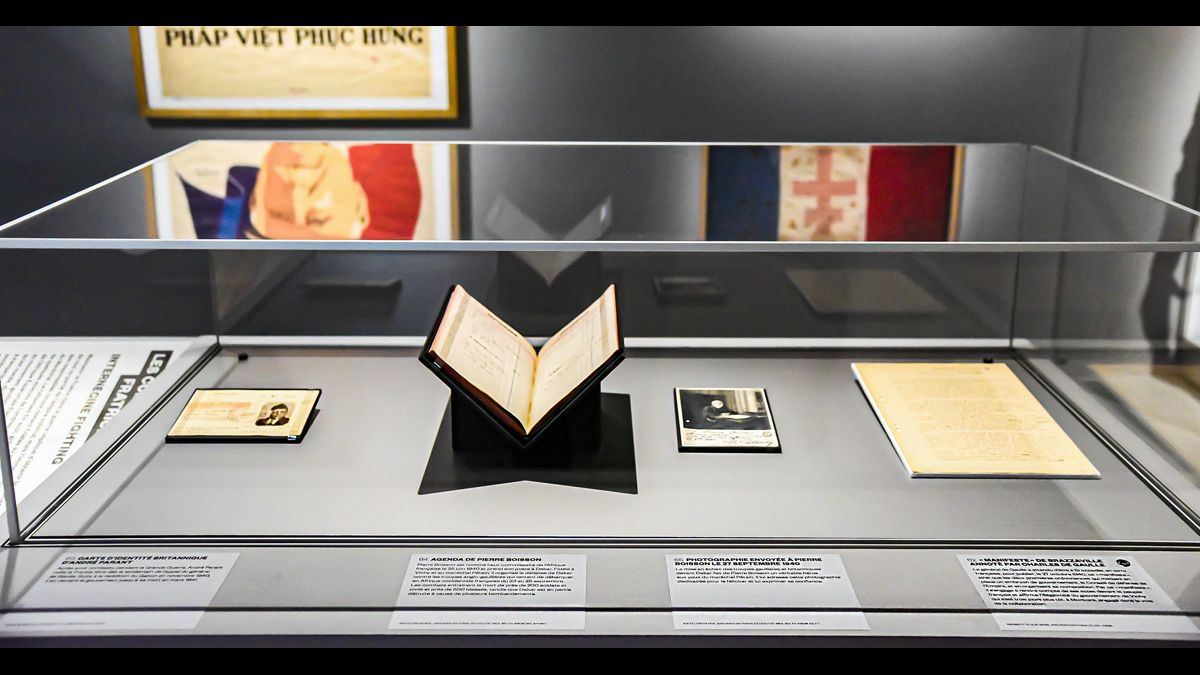

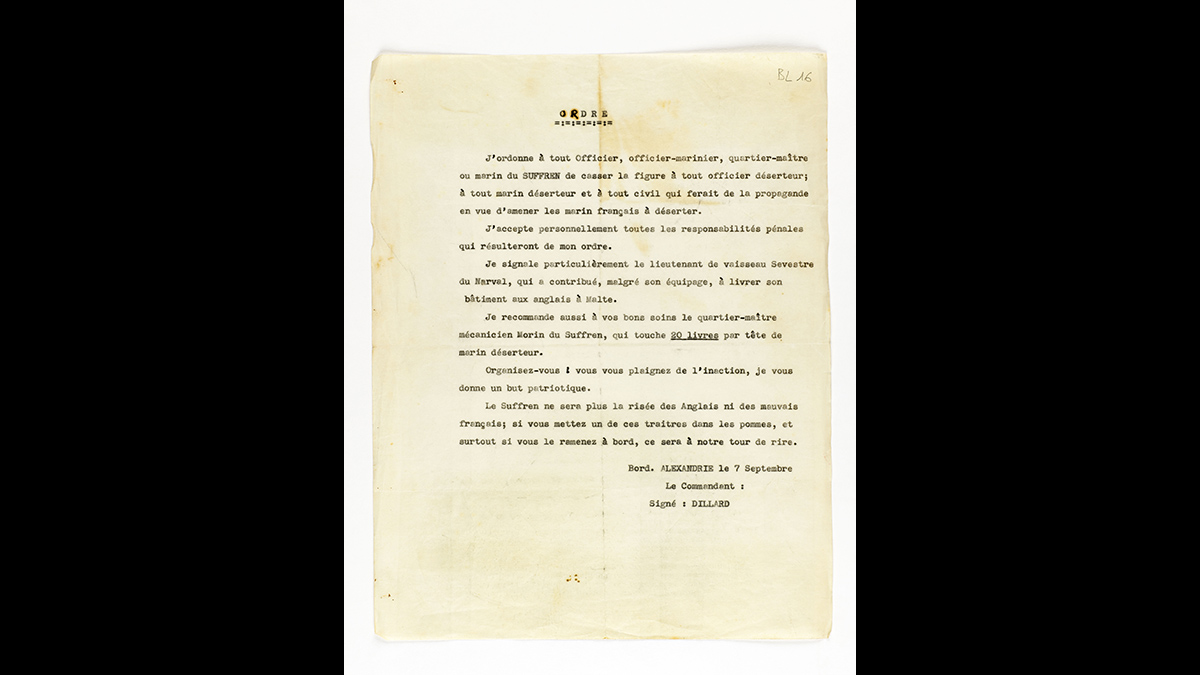

Les guerres fratricides

Maintenir la France dans la guerre implique d'obtenir le soutien de tout ou partie de l'empire colonial, mais l'immense majorité des responsables locaux restent fidèles au gouvernement du Maréchal. Le ralliement fin août, grâce à l'action déterminée de quelques envoyés de Londres et de sympathisants locaux, de l'Afrique Équatoriale française apporte une impulsion décisive au mouvement gaulliste. C'est pour poursuivre dans cette voie qu'est menée, du 23 au 25 septembre, l'opération Menace, visant à s'emparer de Dakar, la capitale politique et économique de l'Afrique occidentale française (A-OF), afin de faire basculer le territoire.

Mais l'opération tourne au combat entre les troupes vichystes et la flotte britannique qui comprend les unités françaises libres.

L'échec devant Dakar marque un coup d'arrêt pour la France libre qui doit ensuite conquérir par les armes le territoire du Gabon.

Section 9 : Londres, capitale du monde libre

Le 18 juin 1940, Churchill appelle les Britanniques à continuer le combat et à écrire les « plus belles heures » [au singulier chez Churchill] de leur histoire. La victoire, à l'automne, des pilotes de la Royal Air Force lors de la bataille d'Angleterre, et cette volonté farouche de son leader de ne rien céder, fait de Londres, où se réfugient les gouvernements des pays envahis, la capitale du monde libre.

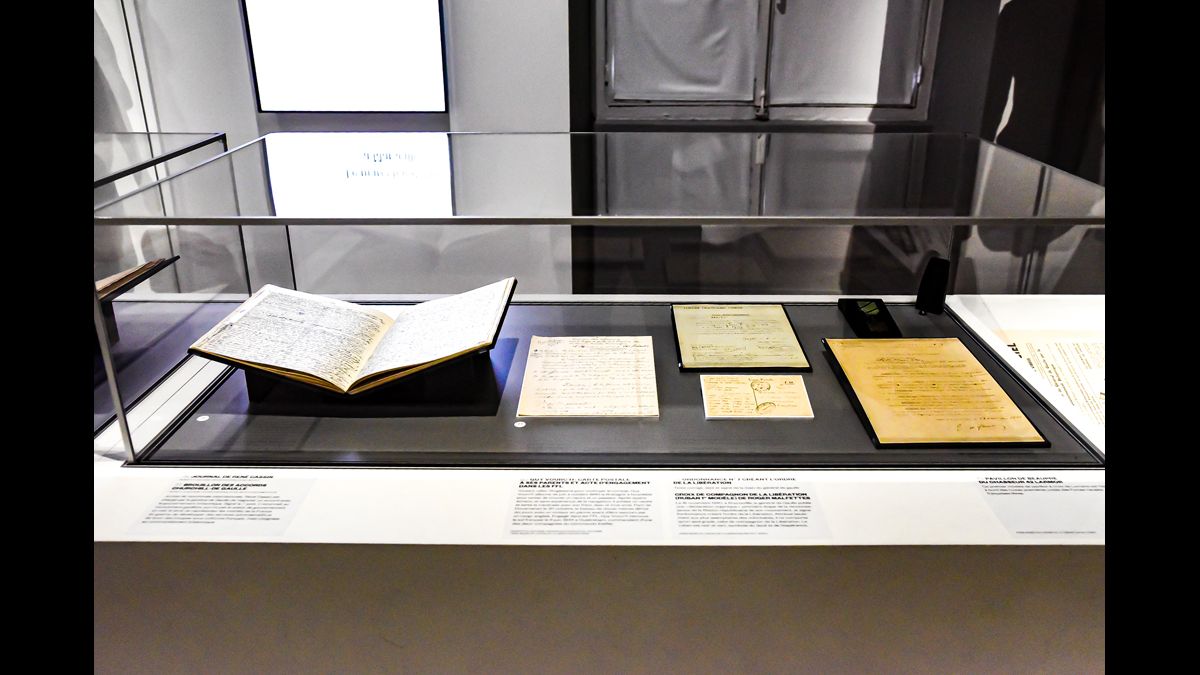

Au sein de cette capitale, malgré le soutien affirmé de Churchill et l'amitié du peuple à l'égard des volontaires, la France libre est le seul mouvement en exil à devoir combattre à la fois les Allemands et le gouvernement légal de son pays. Cette situation singulière conduit le général de Gaulle à se montrer particulièrement intransigeant sur les questions de souveraineté et à vouloir très vite affirmer son mouvement comme étant, non pas une « légion » au service des Britanniques, mais bien une entité qui maintient la France dans la guerre. Le 7 août, les accords négociés par le juriste René Cassin posent les bases de la relation entre le mouvement gaulliste et le gouvernement britannique.

Cette volonté de s'affirmer comme le représentant légitime de la France amène la France libre à tenter de mettre en place une politique étrangère autonome et à créer des comités de soutien, sur les différents continents, pour concurrencer les représentations diplomatiques vichystes. Mais de nombreux Français en exil, en Grande-Bretagne comme dans le reste du monde, ne rejoignent pas alors la France libre.

L'Angleterre après la campagne de France

Le 10 juillet 1940 débute la bataille d'Angleterre. En vue du lancement de l'invasion maritime du sud de l'Angleterre, la Luftwaffe doit obtenir la suprématie aérienne en éliminant la chasse britannique. Après avoir attaqué les convois côtiers et les installations portuaires, elle change de stratégie et lance une grande offensive contre les aérodromes, les stations radar et les usines d'avions à partir du 13 août 1940. La Royal Air Force {RAF) arrive ainsi dans une phase critique où il devient de plus en plus difficile de remplacer les pilotes et les avions et de remettre en état les aérodromes. Sous estimant cette situation alarmante et surestimant les pertes en avions de la RAF, Göring change encore d'objectif et décide de bombarder Londres. Bien que les bombardements, essentiellement nocturnes, continuent jusqu'en mai 1941, la bataille d'Angleterre prend fin le 31 octobre 1940.

Veston d’adjudant des Forces aériennes françaises libres

Paris, musée de l'Armée, inv. 999.1233. Don de M. Segonne © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Christophe Chavan

Après avoir rejoint la Grande-Bretagne, le sergent Henry Bouquillard s’engage dans la France libre et est affecté successivement aux 245, 615 puis 249 Squadrons de la Royal Air Force. C’est l’un des treize pilotes français à participer à la bataille d’Angleterre. Le 11 mars 1941, il est abattu en combat aérien. Il venait d’être nommé sous-lieutenant.

Pour en savoir plus : interview de Jordan Gaspin commissaire de l'exposition

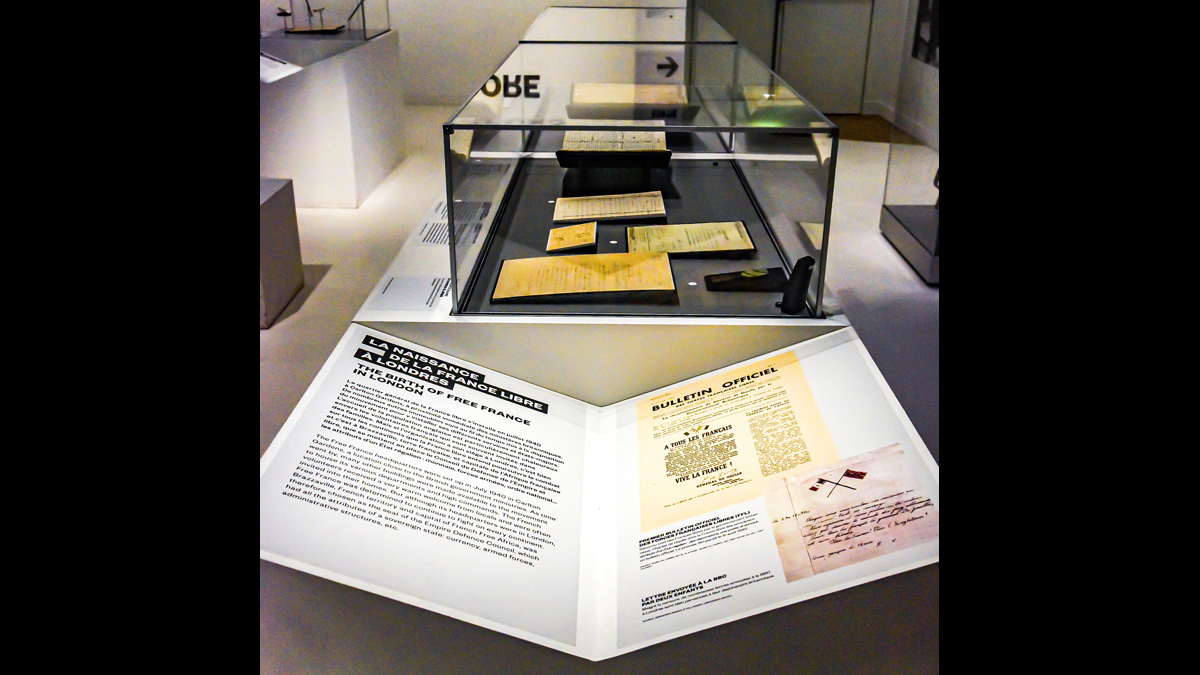

La naissance de la France libre à Londres

Le quartier général de la France libre s'installe en juillet 1940 à Carlton Gardens, à proximité immédiate des ministères britanniques. De nombreux autres immeubles sont au fil du temps mis à la disposition du mouvement pour y installer ses différents services et états-majors. L'accueil de la population anglaise est particulièrement chaleureux envers les volontaires français qui sont souvent invités dans des familles.

Mais si l'organisation a son siège à Londres, c'est bien sur tous les continents que la France libre entend poursuivre le combat et c'est à Brazzaville, terre française, et capitale de l'Afrique française libre, que se mettent en place le Conseil de Défense de l'Empire et les attributs d'un État régalien : monnaie, forces armées, ordre national...

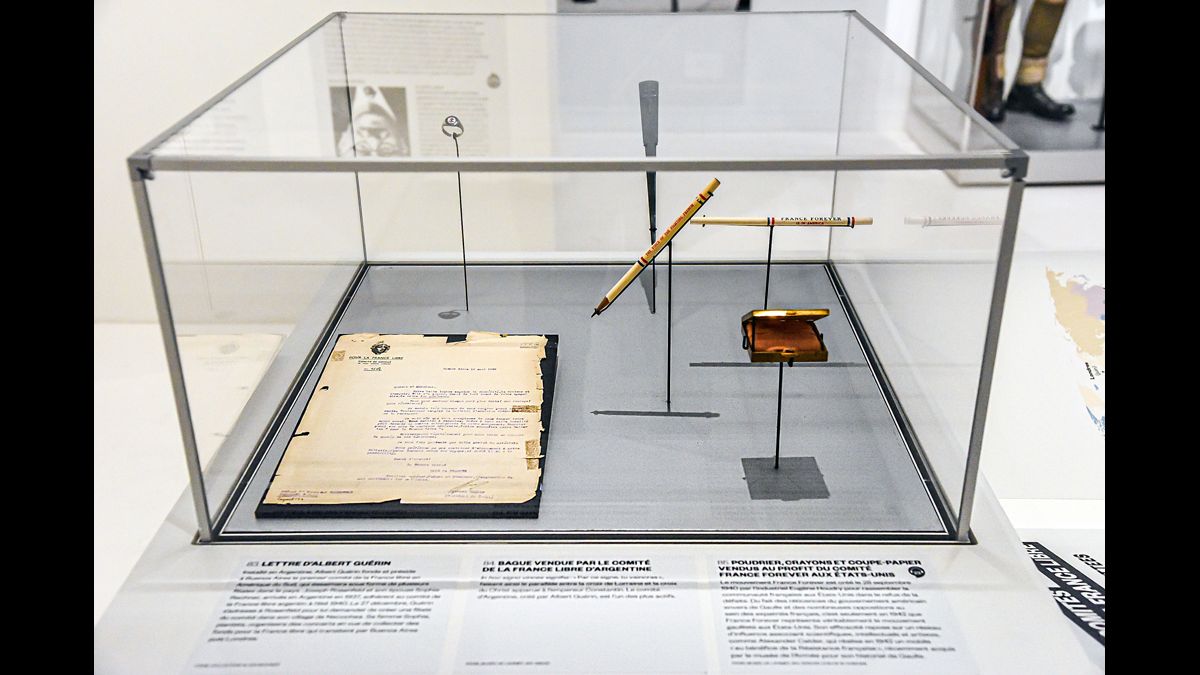

Les comités de la France libre

Créés dès l'été 1940 dans les pays alliés et neutres par des sympathisants ou des expatriés français, comme Jacques Soustelle ou Albert Guérin en Amérique du Sud, ou des envoyés de Londres, comme Élisabeth de Miribel au Canada, les comités assurent des missions d'information et de propagande.

Ils sont présents sur tous les continents : Canada, Mexique, Chine, Inde, Égypte... Cette promotion politique et intellectuelle de la France libre vise aussi, en attendant la création d'une véritable diplomatie concurrente, à contrebalancer l'action du régime de Vichy dans ces pays. Les comités favorisent le recrutement de volontaires pour la France libre et contribuent au financement du mouvement au moyen de collectes ou de ventes de charité.

Crayons vendus au profit du comité France Forever des États-Unis

Paris, musée de l'Armée, inv. 2000.59. Don de M. Dumaine © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier

Le mouvement France Forever est créé le 28 septembre 1940 par l’industriel Eugène Houdry pour rassembler la communauté française aux États-Unis dans le refus de la défaite et le combat pour la démocratie.

Les comités de la France libre en 1940

(source : Edicarto / Musée de l'Armée)

Conclusion

« Je ne sais quand l'heure sonnera où, grâce à nos Alliés, nous pourrons reprendre en main nos propres destinées. Verrons-nous alors des fractions du territoire se libérer les unes après les autres ?

Se former, vague après vague, des armées de volontaires, empressées à suivre le nouvel appel de la Patrie en danger ? Un gouvernement autonome poindre quelque part, puis faire tache d'huile. Ou bien un élan total nous soulèvera t-il soudain ? Un vieil historien roule ces images dans sa tête.

Entre elles, sa pauvre science ne lui permet pas de choisir. Je le dis franchement : je souhaite, en tout cas, que nous ayons encore du sang à verser : même si cela doit être celui d'êtres qui me sont chers (je ne parle pas du mien, auquel je n'attache pas tant de prix).

Car il n'est pas de salut sans une part de sacrifice ; ni de liberté nationale qui puisse être pleine, si on n'a travaillé à la conquérir soi-même. »

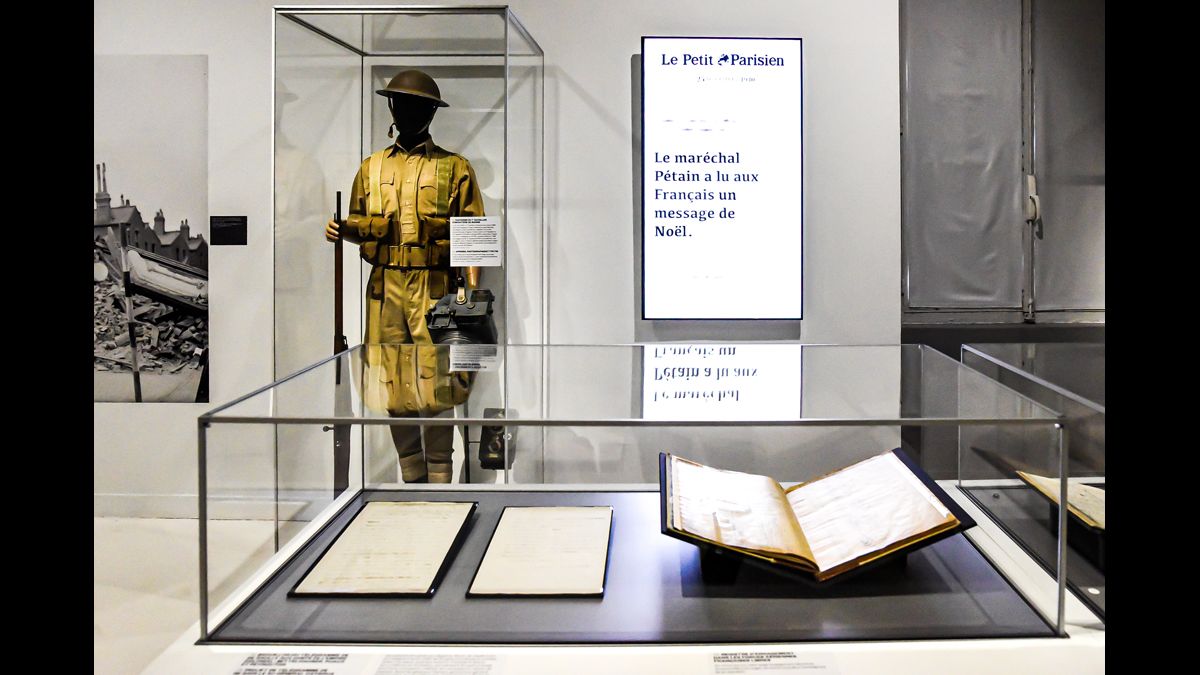

Ephéméride 1940

Le Petit Parisien est un quotidien généraliste français créé en 1876. Le commissariat de l'exposition a retenu, parmi l'intégralité des numéros parus durant l'année 1940, une sélection de titres, permettant au visiteur d'aujourd'hui de lire ce que le Français de l'époque pouvait lire dans la presse, toutes thématiques confondues : guerre, économie, société, sport, culture, people... Le journal disparaît en 1944.

© Paris, musée de l’Armée

Visite guidée de l'exposition par les commissaires

Introduction par François Lagrange, chef du service de la recherche, de la valorisation et de la diffusion

L'arrivée de deux chars aux Invalides : un B1 bis et un Panzer III

© ECPAD

Focus sur le char B1 bis par Antoine Tromski, chargé de collections au département contemporain

Focus sur le char Panzer III par Antoine Tromski, chargé de collections au département contemporain

Partie 1 : La drôle de guerre par l'équipe du commissariat

Partie 2 : La Campagne de France et le choc de la défaite par l'équipe du commissariat

Partie 3 : La France après la signature des armistices par l'équipe du commissariat

Pour en savoir plus

Conférences autour de l'exposition Comme en 40...

Bibliographie et filmographie autour de l'exposition

Dossier Echo du Dôme autour de Comme en 40...